在上海無人的小島上,湘君調了調凡生的洋裝,在凡生自述掙扎的年少時光後,她轉身回頭看著凡生,面帶微笑的拍了拍頭頂代表「上面的轄區」,那是他們彼此的暗號:是凡生偶爾還會忘了那代表意義的暗號。

「好漂亮。」湘君說。

然後凡生無言的,雙手遮住面孔,微弱隱約的啜泣。

四十歲吧?沒有四十也有三五了,凡生的年紀。一個戒嚴年代的台北市警察局長,斷斷續續的向一名二十出頭的女大學生面前說出那些,那甚至動手一個一個把知情人士都關進大牢的秘密往事。

而湘君就是抱著她,沒說出那句「我心裡有妳」。

此一畫面也終呼應著明朝前生的吳岑與小香,那最後一道謎,妳可知我喜歡妳?又或是此時此刻,沒有妳凡生、也沒有我湘君。此時此刻,妳是我夫君、我是妳妻子。

明代、民初、現代,一對怨偶的三世姻緣,怎麼卻也都只是春花露水,二十天、兩個月或一個半小時,或許生而為服妖者,非男非女,兩相墜愛靠的僅是那一眼一談吐之中,明白而震撼的「我知道妳」。

凡生如此、小香如此,枕在護士腿上的君凡也是如此,一字一句記錄了君凡的夢,引導她說出了連她也不知道的自己,卻被眼前人看清。

「我睡了多久?以前我媽也會像這樣,讓我枕在腿上」,君凡這麼說,無夢或長夢狂襲的君凡,在那綠葉鬱鬱的深山療養院,睡了一安穩也睡醒自己的前世今生。

疾病襲來,君凡在親人朋友的閒言閒語之中癲狂,她認為自己出了毛病,就像凡生,「開始相信我腦中的聲音。我是個怪胎、變態,我就是不正常」,未曾謀面的祖孫兩人自此親密的連結上了,他們在病與不病、常而不常之中,向著人群大喊「妳們都不要說話!」

就像劇初,親人的朋友的公司的不相往來的,閒言閒語的指點之中,君凡雙膝一跪妥協著或帶著一線生機的進了深山療養院,是,我是,我是病了,病的不清,我知道我害怕可我覺得我沒病又覺得在妳們眼中我似乎是真病了。好,我相信了,我病了。我隱匿、我努力我作為一個男人/女人/病人該有的樣子,可、可妳們都不要說話。或許正如凡生對湘君所說:「妳堂堂一個女大學生了,竟然還相信這種江湖說法。妳說說看,如果人真會轉是投胎,那為甚麼人口還是越來越多」,現代的君凡接受了這一切夢境,竟獨獨漠視了這一句。

劇中二世三世都在認同的折磨中癡癲狂而掙扎,但明代的吳岑,是幸福的。她扮上男裝,一擲千金的往青樓裡跑,跛了腳犯了肺癆的夫,給她幾錠銀元,要她玩開心點,楊懷不是個風月詩人,他是個商人,撥算盤的,他進不了她的世界,可能容忍她成為他,與一青樓女子嬉戲,正如拜堂那日的感覺:「拜堂那日我看了妳,我就覺得挺好的」,然後看照不了妻的撒手人寰,開啟了往後三生三世未能完結的斷線情緣。沒有人能進入他世界的三生三世,永世輪迴。

「花開結子一半枯,可惜今年汝虛度,漸漸日落西山去,勸君不用向前途」

中場休息前,下半場開始時,吟了這麼一段籤詩,籤詩暗喻所做所行之事皆為徒勞。服妖一劇以癲狂為史、槍殺為終,終的是未能成良緣的三世輪迴。對照劇中戲謔橋段唱出中島美雪的口紅:

「我現在已經變得很圓滑了

即使面對一個爛醉如泥的人也一樣

我現在很會交際了

每擦一次口紅 就知道自己變得越來越會說話

......

連鏡子都快忘記那 淡淡的櫻花色

如今被人所嘲笑的奇怪顏色

我現在已經很會陪笑了

每擦一次口紅 就知道自己夠虛假」

追尋真我的過程,是否又只是受盡嘲笑的徒勞,終幕之後回望今生前生,是否又有意義?沒有真正知我的妳,前世今生是否又只是白活?若是,如此辛苦的數輩子何需如此苦難?若否,那麼意義又是甚麼?

《服妖之鑑》或許是一張明鏡,明鏡或許是吶喊「你們不要說話」之後冷靜下來的端詳,又或是我其實來自於群眾的說話,在與群眾的互動中,沒有喪失或是喪失了直接的我,其實才是內化了的我真正模樣。吳岑在夫過世後的謊言中認識自己失落遜色的文才;凡生在學生時代的同學中裝扮起假我、又要湘君三緘其口自己的真我,甚至「一人知則殺妳一友;兩人知則殺妳全家」;君凡在痴狂中無法閱讀自己、在對抗中精神渙散、又在護士的引導中談吐出——引導而出的我。

或許服妖一劇未曾有此企圖,但卻在三段故事中以不同的面相,提點出了人本心的我,究竟從何而來,又如何定義。

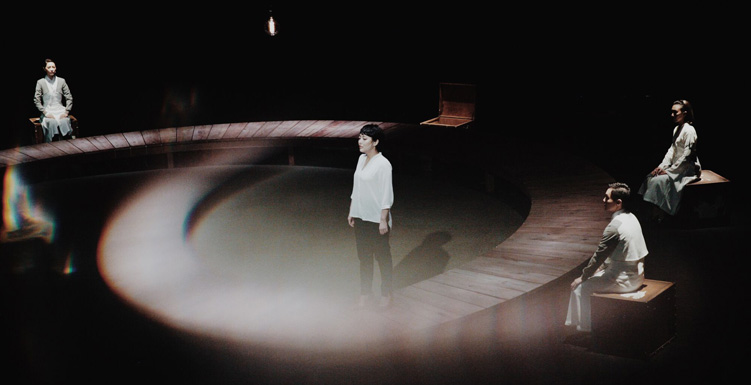

服妖在劇本上有著多重若有似無的企圖,圓形木棧道排列而成的大舞台如一輪迴之鐘,寫意而萬用,隱喻出劇中人輪迴再輪迴,相同的硬體可以是不同的場景,透過服裝、搬動的木箱器具和演員的肢體以及黃藍紅的燈光運用,寫意的表達了不同時空背景的情境。地面方正的大原木棧道對應天棚的傾斜圓形燈基與垂掛的燈光,白、藍、黃的分別閃爍,昏暗映出的是癲狂的心也是酷虐的嬴弱日光藍燈、憶古的民國或是風月的明代。

劇中時代符碼被頻繁的使用,中華民國國民之於忠黨愛國的「情操」是1960、70年代人的共同記憶;而單純忠誠底下的社會規範與白色恐怖則是存在而不出現在大眾視聽範圍的隱晦歷史。在地化的發生地點,隱約的我們看得出中華商場的影子;那條佔據了無數席地而擺攤商的天橋;大同區的波麗露,和共同觀賞我國「作弊」得勝的紅葉少棒,國力的弱與民族的自卑對照國家操作出的國球精神,和那各省級鄉音與國、台語口音混雜的紛擾劇目,塑造了我們熟悉而未曾親身體驗過的歷史情境。相對故事主線的’60年代背景的細心,明代與現代場景的繁複比例就相較簡約許多。

服妖在戲劇的意圖上刻意留下了大量的空白,玩弄來回縈繞的真實與幻境之中,氣氛營造得甚好。劇中六人角色只靠服裝、表演,就必須演繹大量的角色,演員表演能力令人激賞,但為了明確定位角色而造成的樣板腔調卻讓人略略出戲,甚至在觀賞過程中就可依此得出此角的性格與背景,失了情結營造角色的樂趣,實屬可惜。甚至袁凡生刻意模仿的外省口音,開頭為重至劇尾竟然就隱約消失了。另劇中戲謔橋段的亮點「口紅」一曲,源自1970年日本流行樂曲、傳入台灣翻唱為「容易受傷的女人」則為1991年,兩者皆距離劇中1960年代不相吻合,稍嫌不夠考究。

中英劇名服妖/Dress in code,以服裝作為歷史、性別、人格認同的象徵符碼,確有其用心之處,卻有不夠張狂的遺憾。服妖二詞爛漫喧囂,劇中卻是內斂隱晦。過場無情緒角色以旁白角色引導故事線前進,身著一身線條鮮明的灰白服裝,像守衛又像道袍,以跨越時空者而言恰如其分,但當進程走至故事主線、前世今生,服裝卻皆以寫實呈現,偶爾妝點以銀杏刺繡、印花等方式隱喻男女性別的錯亂,以西裝示男、佯裝示女,手法表達正確卻略嫌不夠突出爆破,微感可惜。

劇中三代主角,雖為輪迴三代,卻在性格、特徵上缺少連串,凡生的霸道、吳岑的風月典雅、君凡的平凡文弱,三者各有不同、難以串聯,護士一角與湘君的角色外觀差異更甚、究竟護士即是湘君又或是護士是湘君的轉世輪迴,語意不明。

而劇中穿插一段鮭魚母子、海龜講古的橋段,乍看或許與戲劇文本無關,但卻又隱約覺得其內容緊扣劇本講述的核心主軸。在魚母眼中,千子萬孫皆是同,無法分辨其中差異、無分年齡外觀長相,而魚母在魚子認母而為人母的情況下,感覺到無法逃避的母性本分壓迫,大喊「你來生生看」,回頭卻又是一優遊的魚母習慣其身分。壓迫與認命的過程中,相對照劇中角色受到的壓迫與任命,恰有其呼應之處。海龜則以千年萬年長壽的立場,悠然海中旁觀女媧造人,暗示女媧造人時人以女性為先(女媧以自己的模樣造人);而後才有男。而女媧造人時並無高低貴賤、族群種族之分,如同千萬魚子在魚母眼中的「共同」性。

《服妖之鑑》

演出|耳東劇團

時間|2016/06/11 14:30

地點|台北市水源劇場