夢境不僅在心理學有極大研究意義,在藝術、影視與劇場方面亦具廣闊的美學價值和討論空間。在導演阿比查邦.韋拉斯塔古(Apichatpong Weerasethakul)的作品中,夢境的真實與荒謬不再是難以被展示的「神秘領域」,相反成為表達「失語空間」的絕妙手段。他將複雜又難以言喻的夢境與現實做簡單非敘事堆疊,輔以劇場技術,在整體呈現中做一個「參與者」而非「帶領者」,於是有了《熱室》(Fever Room)和後來的電影《華麗之墓》。「對我來說製作並沒有那麼困難。」阿比查邦說,「我有我自己看到的世界,與其去揣測觀眾的想法,我選擇讓自己變成觀眾,用觀眾的視角去完成影像、聲音和燈光。【1】這種角色的轉換下,導演希望觀眾獲得怎樣的啟示值得深思,而帶有導演個人風格化的夢境展示指向的議題亦是關注重點。

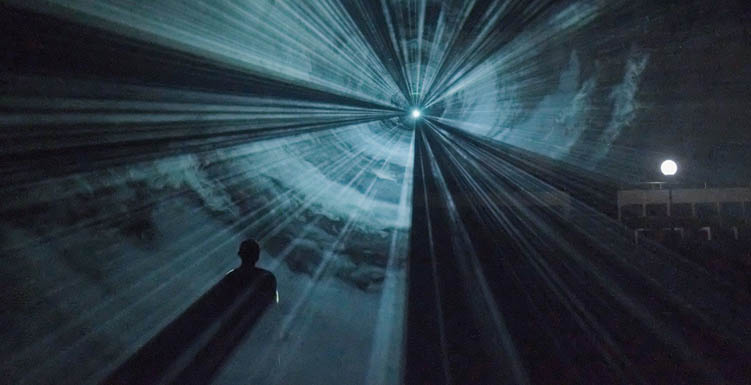

4月29日晚台中歌劇院《熱室》最終場放映結束後,觀眾面對片尾字幕靜靜安坐,似乎質疑自己是否從夢境中醒來,亦或是那個叫不醒的「裝睡人」。的確,阿比查邦在劇場中營造了2D—3D—4D的漸變夢境,與他以往的電影作品不同,這是一場在電影院體會不到的旅程。如說旅程起點,想必從踏進漆黑的劇場走道那一刻便開始了,黑暗中不知自己身在何處的陌生感直到大幕拉開才得以釋懷,觀眾席竟置放於舞台上,不免有種「如夢方醒」之感。觀眾面前的一塊螢幕逐漸變為面前兩塊,又增加左右各一塊,螢幕的移動增減跟隨時間推移與敘事需要變動,目的在於逐漸營造不同緯度空間,令觀者保持質疑:感受2D時質疑電影敘事畫面中的重複,感受3D時質疑2D,感受4D時質疑前面看到的一切。阿比查邦用他所了解的方式挑戰劇場,從四面洞窟的螢幕中,觀眾似是感受到了柏拉圖(plato)所說的「洞穴」,這時雨聲混著海浪聲增大,視覺從屏幕過渡到光影與煙霧營造的4D世界,彷彿這次是真的進入洞穴了。煙霧繚繞的劇場成為燈光的有效「圖紙」,讓人意識到與屏幕之間還有空氣在流動。進入4D空間後觀看模式的取消使得觀眾的身分也發生改變,成為影片中洞窟探索的黑面人,或者一個做夢者。燈光有選擇的照射時而營造出漩渦將觀者包圍,時而變換海平面起起伏伏,《熱室》中的時間概念自然加之與觀者身上,這便是阿比查邦的目的——共赴一場最原初的夢境。

讓我們重溫回柏拉圖的「洞穴寓言」,一群囚犯一直困住在洞穴,手腳被捆綁著,不能走動或回頭看,只能向前看著洞穴的後壁。即使這些人被解除了桎梏,也不會想看向火光,而且認為看到的影子比真實的事物還要實在,其實這只是由於他習慣了虛假的東西。【2】正如柏拉圖的寓言,阿比查邦直接將洞穴帶到劇場,相比影片《華麗之墓》的隱喻與夢境,劇場承載了更直接的哲學表達。光與影的運用也並非科技藝術的高難度結合,反而是電影最原初的手段,最終指向質樸原初的起點,趨近真實。導演一直以夢境作為媒介提醒觀者,你看到的並非全部,請保有獨立思考的能力與耐心。

訪談中阿比查邦從不避諱他電影作品中的個人風格化,也誠實表達創造初衷,比如把故鄉孔敬作為拍攝地,把從小成長的醫院作為敘事背景。但這種強烈的個人風格卻不止於個人,反而強有力的泛涉到國家、世界乃至其他個體。究其原因,我想大概是因為十足的「誠實」,誠實將夢境托盤而出,誠實將焦慮與逃避展露無遺,也是因為十足的「反樸」,注重提煉夢境的本質部分,夢才成為一種載體。在這場《熱室》夢境中,他依舊選擇做問題的呈現者而非解決者,通過劇場打破二元對立的觀看關係,讓觀眾從看到夢境,過渡到進入夢境,到最後回歸洞穴。或許導演相信,在人們心中種下一顆疑問的種子,比傳授道理更歷久彌新。畢竟在這場不知醒來的夢境中,保持質疑的能力與被提醒的可能,才有理由去期待光與倒影洞穴裡的一次回頭,長睡酣夢中的一次驚醒。

註釋

1、台中國家歌劇院《熱室》節目單。

2、《理想國》,柏拉圖著,郭斌和、張竹明譯,商務印書館,頁516。

《熱室》

演出|阿比查邦・韋拉斯塔古

時間|2018/4/29 19:30

地點|臺中國家歌劇院