亞里斯多德(Aristotle)的《詩學》(Poetics)與柏拉圖(Plato)的《理想國》(Republic)可以說是「敘事學」的源起,但兩者在理念上卻截然不同。前者所講究的是「摹仿」(mimesis),藉由行動和角色來「再現」(represent);後者所強調的是「敘述」(diegesis),透過言說或展示來直接呈現(present)。隨之而來的效果是,前者讓觀眾進入戲劇所建構出來的世界而產生情感,後者則讓觀眾始終自覺到自己在聽故事。

更進一步地,柏拉圖以其著名的「洞穴說」來闡述理念。他提到,洞穴中有一群手腳被綑綁而無法行動的囚犯,透過火光,在牆上看到自己和洞外的影子,便以為這些影子就是真實,而其中一人逃出洞口,第一次看到洞外真實,才知影子只是虛幻,返回後告知大家實情,沒想到大家不但認為他愚蠢,還向他表示,除了牆上的影子,世界上沒有其他東西了。就柏拉圖的敘事理念來看,刻意強調、放大了故事裡外之間的縫隙,揭示了故事所呈現出來的種種不過是幻影,似乎也質問著人們在現實中所見所聞的一切,究竟是絕對的真實,抑或也只是另一層幻影罷了。

曾以《波米叔叔的前世今生》、《華麗之墓》聞名的泰國電影導演阿比查邦.韋拉斯塔古(Apichatpong Weerasethakul),常在作品中叩問著如同柏拉圖洞穴說中所辯證的真實與虛幻,疊合睡夢與清醒、回憶與現實、鬼魂與實存等諸多雙重意象,並將這些雙重弔詭放入一則看似「沒有故事的故事」、「沒有劇情的劇情」,以極盡純粹的視角,觀照時間、空間與人的個別狀態及相互關係,類似的構作方法(dramaturgy)亦可見於導演此次受邀於臺中歌劇院演出的劇場作品《熱室》(Fever Room)中。觀眾入場時,穿越一道黑壓壓的長廊,終於走到了座位上,席地而坐(部份觀眾是坐在後排的座椅上),彷彿進入了一個洞穴世界,同時又清楚地認知到這不是一個洞穴,只是劇場。於此,阿比查邦簡約地運用了幾個螢幕,藉著光與暗的交錯、時間與空間的對話,將故事帶回了故事的起點,在劇場裡重現劇場,而觀者則像是現代洞穴裡的現代人。

一開始,影像接續播放,由觀眾正前方的一個螢幕開始成像,從一個房間出發,擺設整齊,桌上有電腦,窗外一片綠意盎然,清楚可見室內和室外、光與暗、自然與文明之間的分野。接著,畫面一幕幕地換到了公園、涼亭、湖邊等諸多平凡無奇的地方,或是觀音、狗等靜物特寫,鮮少有人;同時,聲音以不同方式介入,有畫外音跟著每一幅畫面,從一開始的臥室裡談論著作夢,接著以一個名詞簡要地解釋且定義著每個畫面裏的場景內容,有不時出現的環境音讓空間感成真,甚至有時聲響的介入也讓看似無意義的動作變得有意義,例如一人揮打著無形的球,配上了擊球的聲音之後,看似為真。一方面這些畫面之間毫無關聯、沒有因果,偶見超現實的特性,如同意識流般接續一起,彷彿這些現實切片都是從房間裡流瀉而出的夢境;另一方面,這些多為無人物的空景,幾乎都是靜態側寫,清楚地聚焦在該地的空間性,但又缺乏了與之互動的人類,使空間頓時失去了原本的社會定義而變得中性,因而空間成了「空」間。

影像中,不同地點跑了一圈之後,最後回到了房間,回到了原點。沒想到,方才的影像又再播放了一遍。但,真的又播放了一遍嗎?這一次與上一次真的完全相同嗎?畫面之間順序是否有些不同,或者同一畫面是否略長略短。空間是同一個嗎,或者看似同一地點但細微之處略有差異?這部分,我試著努力想起,卻又不太記得,事後跟友人聊起,記得的細節都不同,甚至相反,就好像每人都在做著不一樣的夢。唯一能肯定的是畫外音在第一輪時全程出現,第二輪時到了一半就消音了,彷彿發語者邊數邊唸的同時又漸漸睡去了。這一幅幅重複出現、似曾相識又可能不盡相同的景象,將時間的行進化約為一種去了又回、原地反覆的停滯狀態,將觀者推入了如同貝克特《等待果陀》(Waiting for Godot)中的循環迷宮,產生了對回憶、時間、自我的質疑。或者,假若真如羅蘭巴特(Roland Barthes)所說,被攝者在靜態攝影的當下就已死去,那麼這裏重複的動態攝影,是否意味著遁入了不斷死去的輪迴地獄,而這幽魂不散的,是否不止是人物,還有空間、時間?

接著,螢幕從原本的一個變成上下兩個,爾後觀眾席的左右側也各多出了一個,螢幕本身佔據著劇場空間,螢幕裡也展示著空間。隨著各螢幕中所出現的空間,有時相關,有時無關,不連續的畫面使時間失去了脈絡,行進不再線性、不再絕對,取而代之的是「被空間化的時間」,以不同的長度、狀態和樣貌出現,整體形成了敘事與時空維度之間有趣的多重辯證。時而不同螢幕中的不同畫面以慢速緩動,彷彿時間被拉長;時而畫面靜止,如睡眠,讓人不知是完全定格或只是極致緩動之下的連續狀態,彷彿時間被凝滯;時而上下兩螢幕同步播放,視角皆由行駛間的船上看向岸邊,畫面以緩移且連續的步調行進,猶如兩段平行時間,各自線性,相互對照,進而衍生出這兩者是否為同個地點的疑惑,或者根本不重要,唯一可確立真實的是這兩段影像中所框限出的相同時長;時而畫面中所呈現出來的時速不一,一動一靜,一快一慢,時間變得相對;時而畫面同一,潮汐漲來退去,反覆不斷,像是時間走了又回,從未動過;時而,上下兩幕看似呈現從同一艘船上在同一時間的不同角度所看出的大海和岸邊,但當視角聚焦在同一角落時,卻又好像出現了不同人群,隱約顯示這並置的兩景並非同時,讓時間開了一場玩笑;時而畫面不斷出現頹敗的場域,指涉著歷史的痕跡,例如覓食垃圾的豬群、雜草叢生的廢墟等,特別是棄置的廢墟與勃然的綠意兩種意象並置,顯露出一種空間已死、時間永生的氣味。時而四面被大海環繞,時而四周進入了洞穴,在廣袤無垠的邊界裡,時間被漸漸淡化,回歸至絕對——絕對的零。

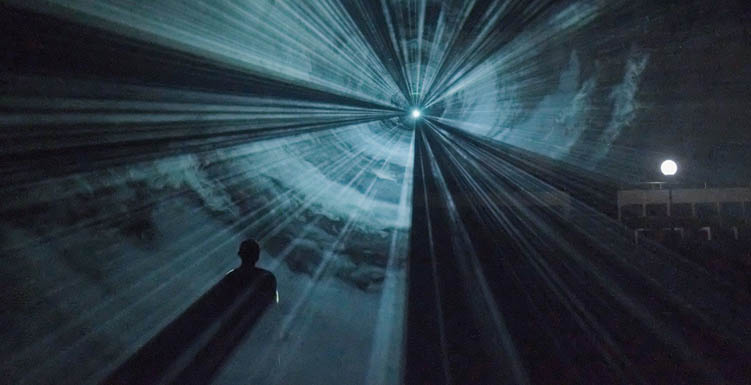

洞穴裡,一人拿著光探照著、尋找著,最後似乎在穴壁上找到了畫,下一秒畫面切換到了一片牆上浮雕。如此蒙太奇手法,搭配從前一景接續至後一景的雷聲音效,將室內和室外巧妙地連結在一起,生成錯覺,這錯覺像是一道進入夢境的引線,進入了城市街巷,讓浮雕成了壁畫的疊影,讓現實成了夢境的延伸。雷雨聲持續不斷,螢幕退去,大幕升起,光束四射,氤氳層層,席捲而來,彷彿來到宇宙初生之際,浩瀚廣大,次元紛亂,呈現出渾沌不明且形變不止的巨型時間,同時在雲霧間依稀可聞人聲,隱約可見剪影,或人影,或鬼影。

《熱室》中這些種種時刻,導演看似再造了古代洞穴敘事的現代想像,一方面在充滿儀式性、神秘感的氛圍底下,召喚出了傳說神話的敘事魅力,或者借用班雅明(Walter Benjamin)的術語來說,是靈光(aura)乍現的片刻,但另一方面,觀者如我很快地又意識到,一切皆是現代劇場科技介入,這些似人似鬼的幻影是故事的載體也是機械複製的結果,於是靈光瞬間驅散。這些始終在「陳述」的機械才是在場的「演員」,也才是真正的說書人,特別是到了結尾,當演職員表在螢幕上一一列出時,等於直接宣告了這全部只是一場夢,一場讓觀者幾乎保持清醒的夢,如同處於現實觀照夢境一般,如同站在現實之外觀照現實一般,如同柏拉圖的敘事理念一般。

這些觀照,得有光,才有形體,才有空間,才有時間,才有故事;待光滅,皆全暗,無色也無形,時空也空無,故事也終了。

《熱室》

演出|阿比查邦.韋拉斯塔古

時間|2018/04/28 19:30

地點|台中國家歌劇院