文 白斐嵐(2024年度駐站評論人)

在進場看演出前,我內心其實是對《剩女經濟》抱持很大困惑的。近年蘇品文以「he/they」性別代稱自稱,如其所言,試圖跳脫二元性別框架下的生理女性經驗,然而此次他在臺北藝術節探討的「剩女經濟」現象,卻是不折不扣源自生理女性的生理限制:有限的生育年齡,加上社會對女性子宮的功能需求與期待,導致過了一定年紀的女性,在生育市場成為「剩下」、「過時」的標的(在此我想避免使用「物品」一詞,因為生育年齡限制並不直接等同於將女性功能化、物化)。

這困惑連帶讓我想起蘇品文自2018年推出的《少女須知》三部曲,當時創作者簡介以「台灣(歹)查某,看名字常被誤認為男的,34歲單身女人」描述。如果這是蘇品文2018年創作《少女須知》時的性別認同,那我們是否可以理解蘇品文先是以女性身分開啟系列創作(因而能將《少女須知》歸類為女性創作者的作品?),後才以另一種性別認同「he/they」延續其女性主義研究?又或者,這些標籤及其所被賦予的社會意涵重要嗎?標籤背後的意義,是否非得一成不變?

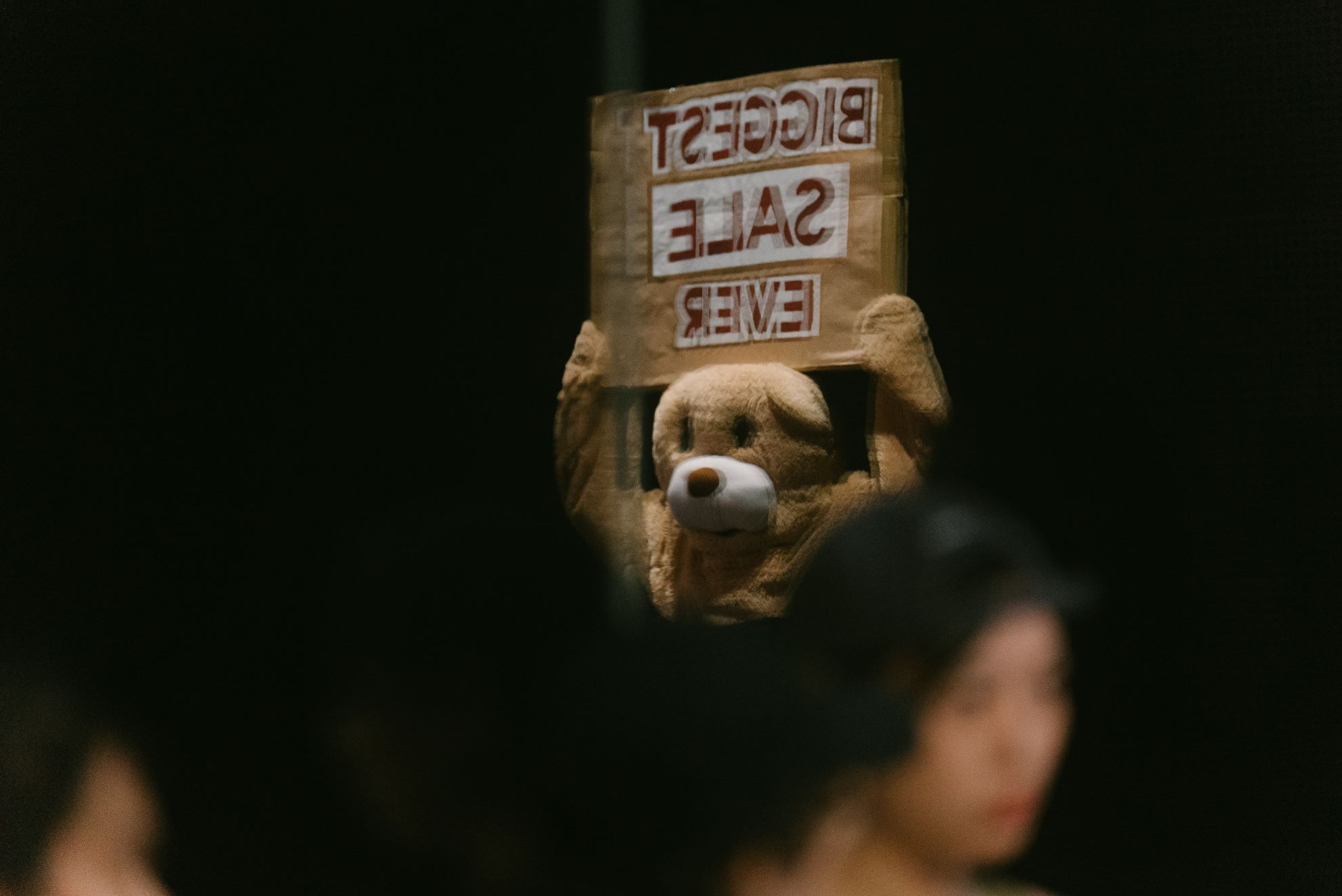

我並未隨著演出開始而在作品中找到答案,然而倒是找到了安放困惑之處——換句話說,是更多的困惑,以及困惑被合理化後為既定思考帶來的有趣擾動。走進北藝中心七樓排練場,蘇品文穿著熊偶裝現身,彩色跑馬燈搭配動感音樂,帶來某種感官愉悅的派對風。跑馬燈螢幕以並不太大但足以辨識的字體,顯示一連串看似關於表演者的小資訊,包括「he/him/they」、「vegan」(純素主義)、「Capricorn」(摩羯座)、「single」(單身)、「techno」(電音)等。但開場真正響起的音樂,卻是與techno搆不太上關係的巴大雄話題歪歌《可不可以放進去一下下就好》,以那卡西風格唱出超出「性暗示」的挑逗求愛。

此曲2022年在網路發布,兩天突破百萬觀看【1】,更引發自性別到族群、階級及流行音樂史的激辯。有人從底層創作對菁英文化的反撲回應【2】,有人從原住民酒後自嘲的部落傳唱歌曲脈絡分析【3】,有人認為所謂的情色暗示其實是在反映社會現況(作為原住民的「我」希望得到主流社會的「你」關注與接納),抑或是傳播媒介形成的脈絡差異(私領域抒發的男性受挫經驗,到主流媒體推波助瀾的網路話題歌曲)。至於歌曲中以人妻為對象的「挑逗求愛」——既可以說是對傳統倫常禁忌與婚姻關係之社會制度的挑釁,卻也能理解為性別平權主張下對女性(或許違反意願)的冒犯與窺視──即便是以「禮貌地詢問」切入主題,但女性聲音之缺席,這點倒是無庸置疑。

剩女經濟(臺北表演藝術中心提供/攝影唐健哲)

我們究竟該如何理解巴大雄此曲放在《剩女經濟》裡的意義?歌曲本身已複雜難解,蘇品文更在其上複寫多重訊息——脫下熊偶裝的他,口型顯示無聲的英語、華語與台語,跟著歌曲動作的雙手,說的則是台灣手語,姿態時而輕鬆幽默,時而親切可人,時而憤怒暴烈,隨著巴大雄獨特轉音迅速切換。更有甚者,在幾首歌曲後,再度響起《可不可以放進去一下下就好》同樣的節奏與同樣的音調,只是這次演唱者成了女性【4】,改換人稱,以主動之姿回應「我告訴你,我告訴你/其實可以,放進去一下下就好」。兩曲對照,隱然有種權力翻轉、話語平衡之暗示;那麼那些多重語言並陳,拿捏不定的姿態轉換,又將作何解?

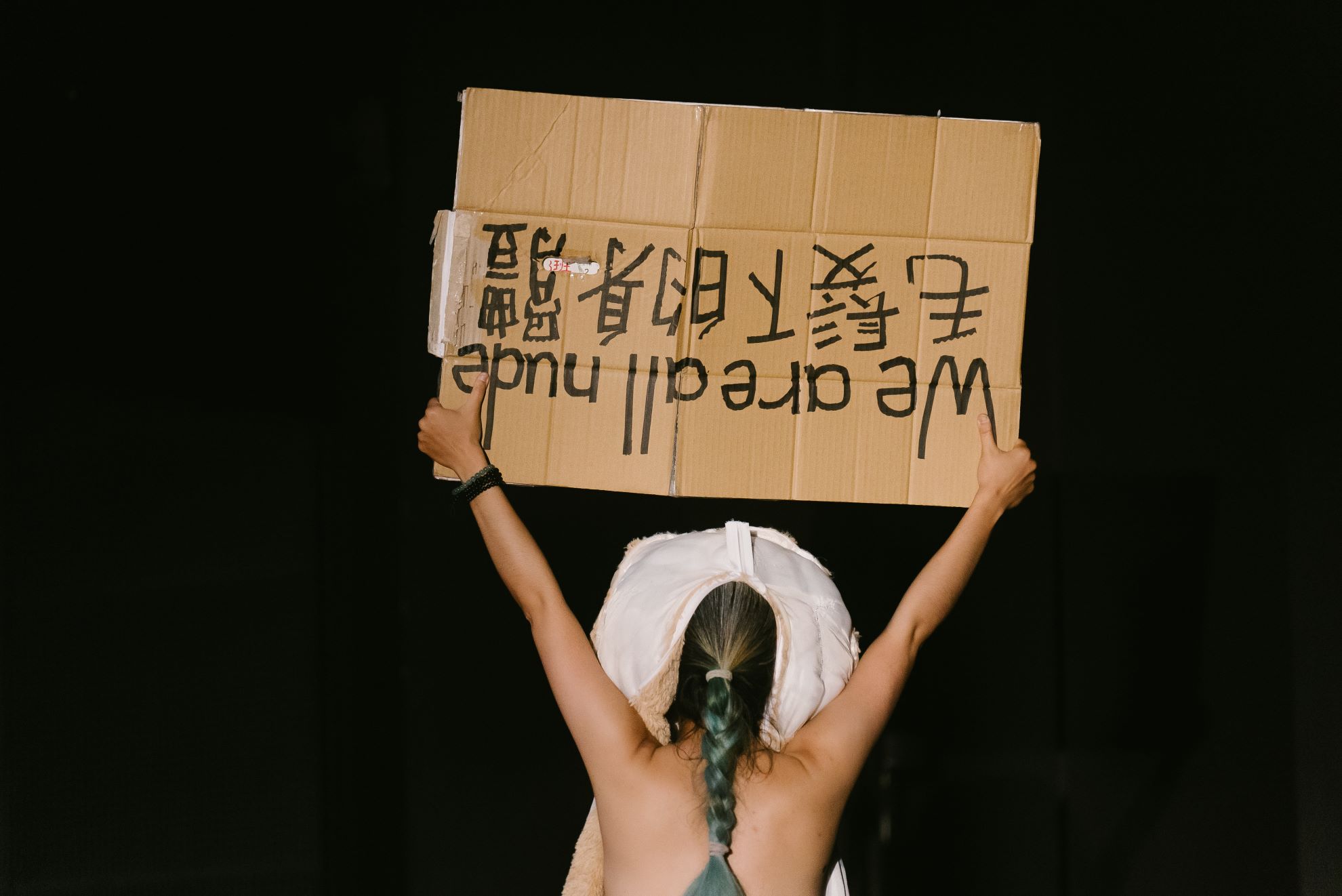

在進一步思考上述問題之前,我想到了蘇品文先前系列作品的命題方式:《少女須知》三部曲並非以「上、中、下」命名,而是《少女須知》、《少女須知(中)》、《少女須知(後)》,看以來像是每一次新作,都是前作之回應與岔出,拒絕直線路徑。這三支作品陸續在藝穗節演出,以「裸體」命題。而「裸體」同時也是蘇品文創作實踐的重心。「裸」,終究還是有著生理性別之差異。也因此,生理女性的身體以「裸體」呈現,常被視為某種抵抗手段:無論是對抗禮教、對抗假道學、對抗父權、對抗男性凝視,或是對抗加諸女性身體的規訓與限制。其中種種「對抗」,不免偶有矛盾之處:裸,可以是破解凝視的途徑,也可以服膺於慾望凝視,端看用何種姿態呈現,用何種角度解讀。正如同被端上檯面的巴大雄歌曲,也有多重脈絡彼此角力。

剩女經濟(臺北表演藝術中心提供/攝影唐健哲)

為了不落入二元對抗的既定窠臼——與之對抗,反而強化對方之合理性,陷入對方設定的邏輯思維——蘇品文選擇另闢蹊徑,岔道而行。觀眾身處其中,實難感受無論是大齡單身女子在婚配市場之「滯銷」處境,或剩女們「幸福獨活」而催生的市場經濟。要不是演後座談創作者親自說明,大部分觀眾也無從得知互動段落邀請少數幾位觀眾掃的QRCode,是連結到「你願意用手邊的一件物品跟我交換一根上年紀的香蕉嗎?」之指令,並藉此影射剩女像是過熟的剩食。

然而在身體論述之外,我個人強烈感受到的,是創作者身體實踐的脈絡延續與路線修正。從藝穗節體現(之於外人眼中的)某種挑釁,到藝術節規格的國際串連,「裸體」也用更切身、更純粹的樣貌被呈現,不再需要與誰對抗、跳脫何種思維,而是單純自在舒服的存在著。套著熊偶裝出場的蘇品文,此次的裸身帶著點迂迴遮掩的意味。他也於訪談中表示,之前的演出錄影為了要在電視台播放,必須在三點打上馬賽克,節目播出後更收到許多騷擾訊息。也因此,此次展現裸體的方式(如用彩色小燈略作遮蓋),一方面是顧及個人身心健康的自我調整,其實也可理解為裸體表演實踐所獲得的「社會體驗」。從這角度來看,自「台灣(歹)查某」到「he/they」的轉變,或許也是出自同樣的經驗調整,藉此宣示「如果是男性裸體,還會得到同樣回應嗎?」。

換句話說,如果「裸」參雜著各式各樣的性別角力投射其中(被凝視的裸、慾望的裸、解放的裸、回歸身體不分性別的裸、反制的裸、挑釁的裸),那麼我們是否能藉由呈現純粹的裸,來剝除(同一套建構「剩女經濟」的)性別規則?

只不過,真空般的純粹真的存在嗎?歐語系多有明確陰陽性區分,特別是人稱代名詞,因此才會以中性的「they」打破二元性別;但在中文語境,是受到西方影響才出現「他/她/它」之分,讀音也始終相同,意味著口語使用是無法用人稱代名詞分辨性別的。無論此語言脈絡代表著「從來就不分二元」,或是「從來就沒考慮到女性」,勢必都和歐語系陰陽二元建立的性別觀、世界觀有所不同吧?又或如呈現「母系社會男性卑微」的巴大雄歌曲,和接續播放的90年代偶像男團Backstreet Boys,也有著部落地下歪歌到全球流行音樂的尺度之別。那麼我們談的,到底是誰的性別?

剩女經濟(臺北表演藝術中心提供/攝影唐健哲)

在眾多問題中,最引起我興趣的,始終是自我定義這件事。從蘇品文多次強調的「女性主義創作」(女性主義路線這麼多,又有歷史、階級、社會、文化之差異,究竟該如何定義?)到性別代稱,又或者從「台灣(歹)查某」到「he/they」,看似矛盾但卻不然,因其始終是想要打破大眾所認知的性別樣貌,試圖提出另一種可能。反過來我卻也好奇,如果我們承認語言語所指涉之物之間的邊界是不斷變動的,又該如何在自我定義的同時,讓「語言指涉」(或說「標籤」)保有一定彈性與變動之潛力呢?

回到作品本身,蘇品文身體所呈現的,正是此種複雜性,引出一個又一個問題,或許互有矛盾,互有岔出,卻又能走出另一條路。最重要的是——撇開層層論述不提——蘇品文的演出總讓人感受到某種細膩關照,關照所處環境,關照自身,也關照與之互動的周圍觀眾。對我而言,這才是真正的純粹。

注解

1、資料來源來自〈當需要默契的「歪歌」成為爆紅神曲〉,每天來點布農語啊!mapasnava Bunun saikin臉書,2022年9月22日。

2、如Umav(每天來點布農語啊!mapasnava Bunun saikin)便曾在文章中表示:「這樣的歌或畫面會引起菁英階層或衛道者或知識份子不適,是完全合理的,因為它就是站在最粗俗底層的位置,那個位置充滿性別不正義、道德瑕疵和粗製濫造的商品。從這個角度去檢視惡搞式歌曲意義的反動性,大概也蠻酷的。」,出處同上。

3、可參考徐睿楷(Eric Scheihagen),〈被正史忽略的原住民「歪歌」——從〈可憐落魄人〉到〈可不可以放進去一下下就好〉〉,發表於Blow吹音樂網站,2022年10月30日。文中並以另一首〈夫妻相褒(夫妻相罵)〉為例,指出有些部落歪歌也有「罵回去」的機會。

4、經詢問蘇品文,演唱者為大馬歌手Jennifer Ong。

《剩女經濟》

演出|蘇品文

時間|2024/08/31 14:30

地點|臺北表演藝術中心 7樓大型排練場