一年一度的台北國際合唱音樂節,今年邁入第十七屆,堪稱台灣合唱界的年度盛事,國內外的合唱專家及業餘愛好者齊聚一堂,已成為指標性的合唱慶典。每年皆會邀請優質的演出團隊來台巡演,一流的師資在合唱音樂營、指揮研習營、大師班、合唱萬象講座,讓觀眾有機會親炙大師,音樂節中的每一個節目皆經過精心策劃,每一個細節更按部就班、有條不紊,完全仰賴台北愛樂文教基金會的全體同仁、旗下合唱團的所有團員及來自四面八方的志工的眾志成城,多年來早已倍受肯定。

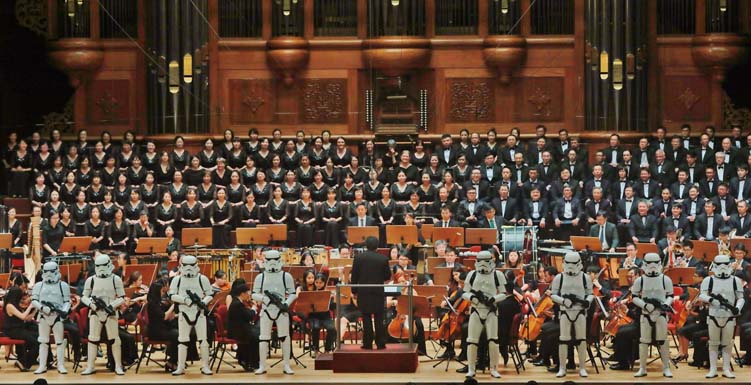

好的開始是成功的一半,通常一個活動最令人眼睛為之一亮的絕對是開幕的部份,而往年的開幕音樂會上半場總會邀請國內外優秀合唱團來聯合演出,下半場再以台北愛樂合唱團與管絃樂團合作演出一首大型作品,可謂用合唱盡地主之誼,觀眾亦可從一場音樂會中聽到風格多樣的演出。今年有別於以往,在上半場首演艾爾加的《創樂者》,下半場呈現約翰․威廉斯的電影音樂,這個開幕音樂會確實「原力再現」且熱鬧滾滾,著實是一個好彩頭。

《創樂者》為艾爾加自傳式的合唱作品,是藝術性及技巧性兼具的作品。活躍於國際樂壇的新加坡指揮家陳子樂以此曲送給台灣觀眾一個見面禮,確實誠意十足,對於這群業餘的合唱團員及年輕的樂手,是一項挑戰性的任務,也可看出陳子樂對於創樂者交響樂團的教育理想。

所以這首曲子的表現時而內斂,時而激昂,艾爾加用英國詩人亞瑟․歐修尼西的詩作《頌歌》以詩入樂,文字的語韻與音樂的律動皆經過巧妙的設計與安排,也讓合唱團聲音的表現大致流暢完整。或許是因為颱風的關係,本來宣告取消的演出,在經歷一番努力後失而復得,在強大的喜悅及感動的推波助瀾下,也讓在場的觀眾感受到了這股熱血沸騰。

次女高音獨唱石易巧的表現一次到位,音色圓潤、厚實、清澈,正如歌詞中提到「有一道光不曾離去」,不僅是聽覺上的享受,更是精神上的昇華。

合唱團的音色在光輝燦爛處確實氣勢滂礡,但或許是英文咬字對於團員們頗具挑戰,所以很多遇到較短的音符,或是有子音“r”或母音“ə”,聲音的位置就開始往後縮,阻礙了歌詞及節奏清晰度,也限制了音樂層次感的表現,譬如說第二段轉為9/8的快板,很多短音符被樂團蓋過,而坐在四樓五排中間的筆者只能從塊狀的長音中隱約聽到歌詞的節奏性,所以短音符的母音須唱的更滿,英文的母音氣息宜再往前送,呈拋物線的形狀吐字。

既然是作曲家對生命的省思,在合唱進來的前幾小節,理應要回歸素歌般的簡樸,音色應再深沉內斂,音量需再小心輕放,力度不宜超過P,而在第三段齊唱「我們,在這虛偽的年代」,拍號轉為9/8的小快板,更需小心翼翼,音樂的張力才能遊刃有餘的表現。

新加坡創樂者交響樂團是由一群受過精良訓練的年輕樂手所組成的業餘樂團,由陳子樂的帶領下致力於音樂推廣及公益活動,多年來的貢獻有目共睹。但《創樂者》的難度可能超乎團員的能力,很多需精心雕琢的音樂線條就有力有未逮之感,如樂曲一開始的「安靜的、如歌似的」(tranquillo e cantabile)的旋律細緻度就不夠,通常句尾須舉重若輕,才可表現其歌唱性,可能也是絃樂聲部平衡的問題,有些地方無法表現樂句的綿長性。或許讓兩部小提琴相鄰而坐,或是再設法強化絃樂的聲響,可讓音樂的表現更有自信及表現力。不過到了下半場,或許是電影音樂所使用的管樂及打擊樂的比例較高,補足絃樂的缺口,此時樂團的表現才漸入佳境。

台灣的合唱團與新加坡的樂團及指揮家跨國通力合作,就以樂會友的理念來看,的確恰到好處,而在曲目安排上,用約翰․威廉斯的電影音樂成為下半場的重頭戲亦不失為推廣音樂的好方法。但可惜的是曲目同質性太高不說,整體來看,樂團的曲目有喧賓奪主之感,模糊了「合唱音樂節」的焦點,而合唱團下半場在台上幾乎是「坐冷板凳」的情況,除了第一首《勝利之聲》有幾句歌詞,之後一直等到第二首安可曲才有合唱團的戲份,而且還只是人聲背景,合唱淪為配角。畢竟這是「合唱」音樂節的開幕音樂會,曲目的安排宜再斟酌,或許減少器樂曲的比例或曲目順序更動,才不致模糊「合唱音樂節」的核心價值。

不過主辦單位藉由雅俗共賞的演出來向普羅大眾示好,無疑也是讓更多人對於古典音樂會不再望而卻步,多年來不斷求新求變,立意良善仍值得鼓勵。

《創樂者-艾爾加與約翰威廉斯之夜》

演出|台北愛樂合唱團、新加坡創樂者交響樂團

時間|2017/07/30 19:30

地點|國家音樂廳