朱峯誼(獨立策展人)

談《超自然神樂乩》(以下簡稱《神樂乩》),不能不談「神仙」。

何謂「神仙」?西漢侍醫李柱國曾注:「神仙者,所以保性命之真,而游求於其外者也。聊以盪意平心,同死生之域,而無怵愓於胸中。」【2】《神樂乩》在臺北藝術節節目簡介裡如此介紹表演宗旨:「解開時間的束縛、解構地理的有限框架,深深望向各文化之中共有的本源之靈,在恍惚的舞動中,人類就要解放裡頭的真實,記起自己的超人,在出神之中,碰觸到神華麗的肉身。」超越時空的束縛與框架、全然浸淫在神性的娛樂中、尋求超人的出神與自由,不正是欲意擺脫塵世之煩囂汙濁與肉身桎梧,而追求逍遙自在、超然物外、飛昇成仙,此一古老的漢地「神仙」原型?

說「神仙原型」古老,卻也不太古老。學者們曾考究,在春秋戰國時期之前漢地並沒有「神仙」這個概念。【3】雖然《莊子》與《楚辭》裡曾描述數名高人或真人的形象,但均未提及神仙或仙人,也沒有對其發展系統性的說明與解釋。最早出現較為確切的描述,大概是《史記.封禪書》所記載的,「宋毋忌、正伯僑、充尚、羨門高最後皆燕人,為方僊道,形解銷化,依於鬼神之事。」【4】此「僊」即作「仙」。在司馬遷的敘述裡,仙術不僅能「形解銷化,依於鬼神」,還能製作長生不老藥。無怪乎秦始皇求之若渴,甚至「遣徐市發童男女數千人,入海求僊(仙)人。」【5】

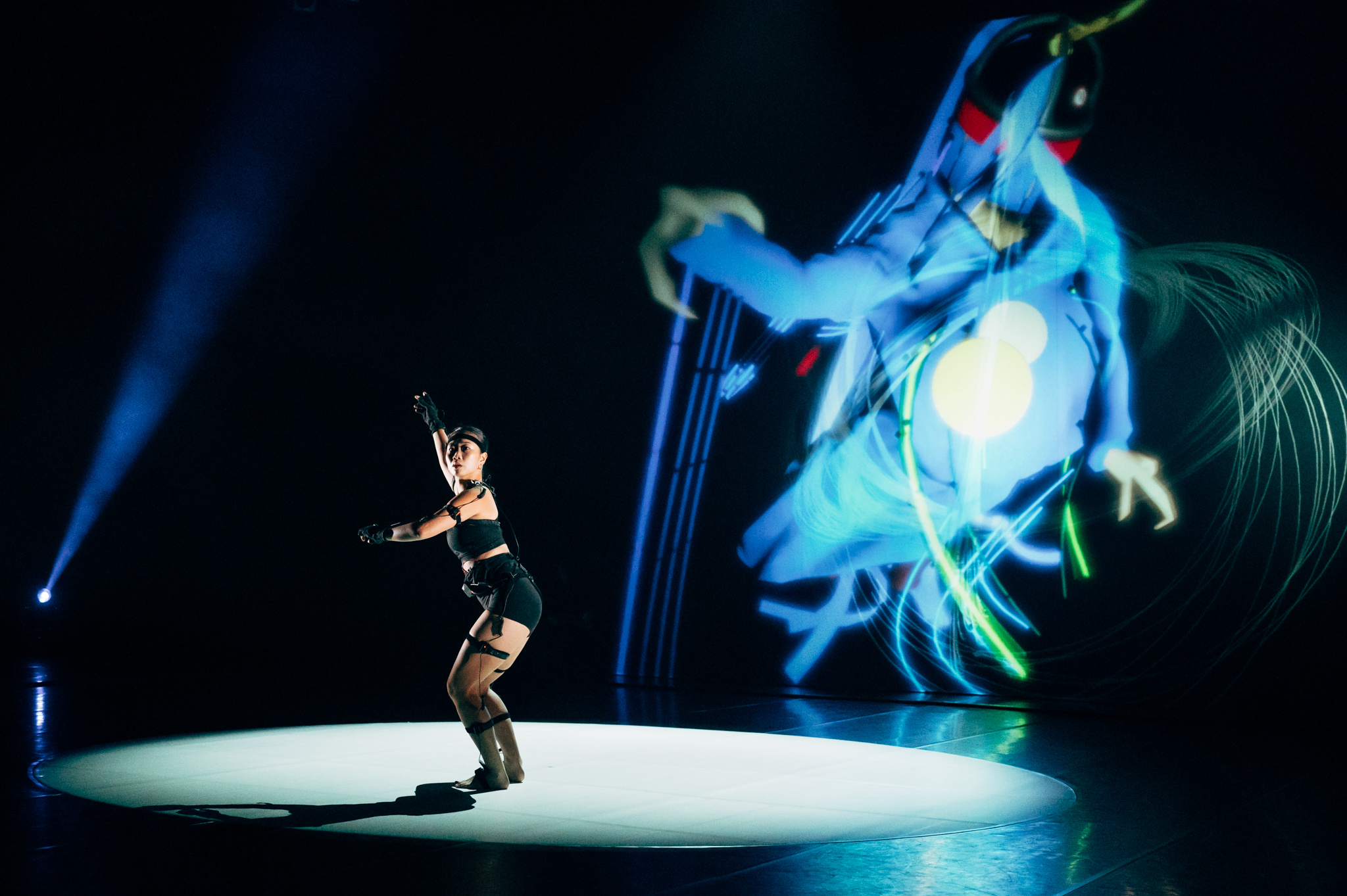

以「求僊(仙)」做為討論《超自然神樂乩》的起點,應是再適合不過。因為上半場的表演,導演即以過去前往西伯利亞的烏蘭烏德尋找「翁剛」(OnGon;該地區對薩滿祭師的稱呼)的旅程日誌,作為整場演出的開端。烏蘭烏德位於貝加爾湖畔,導演動身前往尋找薩滿,自是「入北海求僊(仙)人」了。影片裡我們能確實感受到起程前導演滿滿的興奮與期待,但恰恰如同始皇帝的苦苦追尋與執著,觀眾們的期待最終並沒有抵達真實。影片在翁剛的飄然現身中告一段落,接續的是身著黑色緊身背心與短褲、穿戴數位感應裝置的舞者,在中央僅有一大型白色圓形意象的空曠舞台上,裊裊起舞。

誠然,這不是紀錄片播映會,導演其實不需要向觀眾呈現與解釋烏蘭烏德翁剛信仰的面貌。重點是藉由翁剛,導演是不是能清楚說明其欲在《神樂乩》表演裡探討的主題?我認為,這個自「北海求仙」至《神樂乩》薩滿現代舞蹈的轉折,暗示了「求僊(仙)」期盼的必然幻滅;仙人虛幻、飄渺,是一般人若不花費可觀心血及功夫而不可得知、無從體驗的超然境界。另一種解釋,則是暗示超然體驗「仲介」之必然。正因為真正的神遊及超然並不可得,所以它永遠必須被仲介。事實上,《神樂乩》呈現三層的仲介性。第一層,是薩滿做為靈媒,仲介神性;第二層,是舞者做為翁剛的仲介、與觀眾相遇,並且體現在第三層的數位感應裝置的科技仲介。在舞者優雅地邁出步伐、划出臂膀時,後方大型螢幕映出一位人形的數位薩滿;著藍色素衣與鹿角帽,是烏蘭烏德的翁剛形象。影像裡的薩滿隨著舞者的律動,深硬扭動身軀肢體。這樣的設計挑戰了人們一般預想的人神交流模式:究竟是神祗降駕而引導作為人的乩身?還是人的肉身依其社群傳統信仰文化及身體訓練所反射的對於神祗的想像?然後,從這些思考裡,我們得以進一步提問:「神」究竟是什麼?

這是《神樂乩》運用數位科技而展現的巧思,而導演給出的答案,應該便是後者。因為,在舞者對於烏蘭烏德翁剛、甚至對於西伯利亞薩滿文化認識有限的情形下,舞者是用自身的想像與自身融合東方民俗舞蹈與西方現代舞訓練的身體韻律,來舞動螢幕上的數位薩滿。這樣的混合或許是導演刻意為之,對此我們似乎也難做文化挪用的批評。因為一般而言,文化挪用談的是強勢的個體或文化群體對於相對弱勢的個體或文化群體,在不理解、誤解、或刻意的情形下,對其文化符碼及其所表現的意義,造成有害傳播(如誤解、嘲笑,甚或歧視),或是佔用與剝削,或是強勢地改變其意義。但西伯利亞的薩滿世界終究是離台灣太遠了,而彼此的文化也難有孰強孰弱的判準。而且,《神樂乩》的科技與舞蹈表現與其探討的主題,與烏蘭烏德翁剛信仰的文化實踐沒有直接的關係;演出對該傳統信仰在烏蘭烏德社群裡的發展自然也沒有太多的影響。導演的設計頂多只是沒辦法給予台灣觀眾關於翁剛信仰的認識,倒也很難造成惡意有害的文化形象——應該沒有觀眾會因為看了《神樂乩》的演出後,就將其等同於烏蘭烏德的翁剛。

重點或許還是藉由翁剛,導演想要與觀眾談論什麼?當解釋完「神的形象是個體依其社群傳統信仰與身體慣習的反射與想像」之後,透過這一層,我們是不是能進一步追問:「神」究竟是什麼?不同文化群體裡的「神」會有共同的本質意義嗎?我們能在各個不同族群神話的眾多神祗與其信仰裡, 找出某種共享的特性嗎?我們真能看到「各文化之中共有的本源之靈」嗎?在《神樂乩》裡,導演似乎也給了答案,也就是是超越時空且全然的浸淫、歡愉、出神、狂喜、與解放,也就是前面所說的「神仙境界」。

下半場寶島三太子的呈現即為一個很好的例子。演出同樣以放映田野調查的紀錄片開場;影片裡,太子爺透過一位穿戴數位感應裝置的三太子乩,接受導演的訪問。導演試探性地詢問太子爺願不願意跳舞,但可惜的是太子爺最後似是禮貌地回絕了,因此演出裡也就沒有乩身使用數位感應裝置的呈現。接著,螢幕轉為播放關於台灣三太子乩文化的影像收集,同時間, 扮演太子爺乩的三位舞者們粉墨登場,在舞台上展演各自不同的直播事業。直播模擬結束後,隨著音樂愈近緊湊,舞者們進入「出神」狀態,在舞台上恣意隨性且即興地舞動身體、模擬起乩,臻至神仙境界,將表演引領至高潮。【6】爾後回歸錄像,以一名「未來哪吒」在未來末日世界裡的探索與消散做為結束。

若仔細思量,節目剛開始太子爺的回絕,其實即已透露出這個計畫裡隱藏的衝突;祂似是委婉地表示《神樂乩》所提出的各文化神祗的本源之靈,即歡愉、出神、狂喜、與解放等的「神仙境界」,應不是台灣民間三太子信仰的全貌,恐怕也不是各個不同族群裡靈媒信仰與實踐的意義。這裡有三個值得探討的文化意義。一、太子爺在民間信仰裡的確是頑童的形象,具有孩子般的調皮、任性、與傲氣。但是祂降駕的目的是為了解決信眾們日常生活裡各式各樣的疑難雜症,是嚴肅的濟世服務,與嬉戲笑鬧有差。孩子氣是元帥將軍的形象與特色、甚至可以說是與信眾拉近距離、建立共感的手段,卻不是目的。正如同濟公師父的瘋癲,似是為了弭平信眾在尋求神明幫助時、那早已深入民間信仰裡的儒式官僚體系以及階級差異所帶來的距離感一般。從這個觀點來看,孩童及瘋癲皆不是該信仰體系的本質,反而是為了掩飾該宗教裡崇高、神聖、嚴肅、令人敬畏等內涵的手法。這是為什麼在紀錄影片中,即使乩身穿戴好完整的數位感應裝置、做足準備,降乩後的太子爺仍然很有禮貌地解釋說自己不會跳舞、也不願跳舞的主要原因。二、若是再做更進一步的澄清,我認為《神樂乩》所呈現的歡騰嬉鬧,比較是台灣民間廟會活動的特色,而不是乩童辦事服務時的莊重氣氛。在廟會活動裡隨著電音起舞的是「三太子神將」,而不是「三太子乩」。「神將」與「乩童」不一樣;台灣民間動感十足的「電音三太子」是「神將」,是大型的神偶,而不是乩。三、更進一步提問,「神明降駕」真的是愉悅的嗎?被神明附身,真的是狂喜的嗎?事實上,降乩現場更常見到的是神明上身後乩身止不住地痙攣,以及退駕後乩身不省人事地嘔吐。

這些討論所展開的,是各個不同面向的宗教實踐與其相對應的宗教情感,包括個人見證神蹟或進階修練後所感受到的出神、愉悅及合一;酬神儀式及宗教聚會裡的熱鬧狂歡;降乩時的恍忽及不能自主;神明降駕救世濟民服務的威嚴莊重。每一個實踐與其對應的情緒,都有其各自的功能與文化意義。更確切地說,「情感」與「意義」是分不開的。個體之所以能獲得宗教式的狂喜與感動,除了因自身修行或使用輔助工具而達到某個愉悅狀態之外,更是因為在這個狀態裡,見證了其信仰的要義與真實樣貌,進而感受到與(其認定的)神之間的合一與無條件的大愛。而社群之所以在酬神儀式或敬神活動當中展現並沉浸於集體的狂歡及熱鬧,也正是參與者們對於儀式及活動意義的認可,也就是對其共同信仰神祗的感謝、讚頌、與崇敬;感謝神明賜福的風調雨順、六畜興旺、國泰民安,以及家和萬事興。缺少了這些意義,上述的宗教情感也就少了生成及凝聚的基礎。

而當《神樂乩》將酬神時的集體歡騰、個人修練時感到的超然合一境界、神明降駕的恍忽感,均無差別地放在一起表現時,也模糊了這些不同宗教實踐的情感與意義。導演想呈現的熱鬧歡騰,應是酬神活動裡的歡樂氣氛,但是它的情感核心並不是個人式的出神與超然,而是來自更為集體的宗教需求(上述的崇敬與感謝)。而神明附身在民間信仰的實踐裡,恐怕也不會直接造成個人的宗教狂喜與超然出神。這些情感與意義的斷裂(熱鬧歡騰的主題裡少了集體性的宗教意義,取而代之的是較為個人的、靈媒自身的恍忽狀態),是觀眾在觀賞《神樂乩》時,認知及情感斷裂的主要原因。《神樂乩》無法自成「劇場即道場」、其觀眾無法像是參與廟會活動或酬神儀式時感到興奮與歡愉,反而真實感受到第四面牆的情感隔閡,究其所以,是因為表演並沒有提供觀眾熟悉的集體意義與線索,取而代之的是(導演所設想的)乩童降乩時舞者們的個人歡愉體驗。

這或許也是表演招致文化挪用批評的原因之一;批評者在觀賞時感受到較多的意義與情感斷裂,而不是其熟悉的信仰實踐與意義再現。我可能不會贊成藝術家創作時的「文化身份限定說」(只有屬於該文化群體的藝術家,才能從事該文化的相關創作);我也可能不會認為藝術家在運用文化符碼為創作素材時,僅能呈現該文化符碼的正面意義。重點或許還是在上述的情感意義結構:當藝術家欲以創作召喚觀眾的特定情感及思考時,該情感及思考是不是真的能與其運用的文化符碼準確地相呼應?如果 aesthetics(美學)本意為「感受的學問」,藝術創作者作為操作感受的專家,操作地精不精準、貼不貼切,便成了判斷其專業技術的標準。當然,理論上,情感與意義的連結會依不同的文化脈絡而有所不同,但這應該不致於造成藝術家太大的困擾,因為與藝術家創作活動相關的文化群體其實有限,一是其自身成長的社群,二是提供創作素材及符碼的文化群體,三是觀眾。我認為,如果在創作時能真誠面對上述的三個群體、盡可能了解與創作作品有關的三者的各種文化及社會脈絡下的意義與情感,便是負起了最基本的創作責任。

不論如何,《超自然神樂乩》的確是一件集合科技運用巧思、專業到位的舞者身段、以及高水準音樂設計的表演作品,倘若因未能留意而招致文化挪用的批評,真的大大可惜了這個集結各路神人藝術家的團隊 line-up。導演在演後座談其實有坦言過去的作品曾有類似的評論,說明了這些意見不太像是巧合地重複出現。若針對這次表演來談,或許加深田野厚度,甚至聘請一位嫻熟在地文化的文化顧問,並且以這些紮實的田野及在地智識與理解為基礎,更為大膽且負責地進行編舞設計與演出創作、降低因即興舞蹈而帶來的不確定性,應當即能有效減少這方面的問題。倘若《超自然》未來能有機會進行國際巡演,或許將能為國際觀眾帶來更多、更準確地智識上的反思與精神上的感動!

註釋

1、本文為「現象書寫-視覺藝評」專案,贊助單位:國家文化藝術基金會、文心藝術基金會。

2、班固:〈藝文志〉,《漢書》,卷30。參考網址:https://ctext.org/han-shu/yi-wen-zhi/zh#n65102。

3、參考王爾敏,2014,〈秦漢時期神仙學術之形成〉,《中國文哲研究通訊》24卷2期 , 頁49-72。

4、司馬遷,《史記.封禪書》。參考網址:https://ctext.org/shiji/feng-chan-shu/zh#n5736。

5、司馬遷,《史記.秦始皇本紀》。參考網址:https://ctext.org/shiji/qin-shi-huang-ben-ji/zh#n4757。

6、即興舞蹈的部分是根據導演及舞者們在7/31第一場演後座談裡的提問回答。

《超自然神樂乩》

演出|徐家輝 Choy Ka-Fai

時間|2020/07/31 19:30

地點|水源劇場