嚴格來說這不是戲劇。

這是一次的表演,或是藝術性行動,藉學術語言名之,一種表演性(performativity)的啟動。

不是戲劇,因為沒有敘事的起、承、轉、合。沒有人物心理狀態隨著情節的變化,沒有衝突與高潮,更沒有一個結尾(resolution)帶來的滿足感,觀眾無從認同人物,也無法安置懸念,在時間的流逝裡,沒有故事開展。

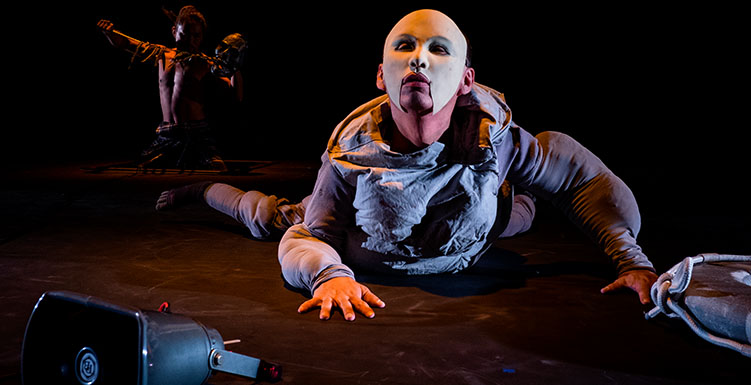

舞台上的兩個演員並不扮演人物,他們是兩具肉身載體,鄭志忠與Ayam Fared,各自的肉身有著鮮明的先天生物特徵,在社會符號銘刻肉身的過程裡,觀眾很容易把這些生物特徵解讀成「小兒麻痺」與「馬來人」。演員卻在表演過程當中,以精湛的肢體動作,持續變換身分,一再打開符號銘刻身體作用的機制,讓我們看見身體是符號的載體,也可以對抗符號的銘刻。身體在不斷承載符號的過程裡,總是會溢出符號,在與符號欲迎還拒的過程裡,身體尋找自己的姓名。

不扮演的表演揭露了「取得身分」注定是「身不由己」的行動過程。幕啟,四方舞台上鋪著布幕,在微光中,布幕被拉進舞台左上的一個黑洞,舞台此刻便成了汪洋,阿忠露出的上身,像是船難過後漂浮海上的無名屍。等燈亮的時候,阿忠身上的穿著讓我們看明白了原來他是一個被派遣南洋的日本兵,廣播與投影點出時序,時值日本帝國主義南進戰爭,臺北放送局之歌用歌頌天皇一般的日語說著:「黎明照亮南方天空」。而舞台另一方Ayam Fared用漁網努力補魚,兩人的行動與身上的視覺符號很容易讓我們把眼前的狀況詮釋成「帝國日軍與被殖民土著」的相遇,然而非寫實的情境與近似《等待果陀》的雙人表演,讓我們閱讀符號的過程不停被挫折。他們時而對峙,時而遊戲,時而交纏,時而彼此冷落,兩人之間不像在對戲,而是在各種情境變化下遊戲,隨著各種迸出的物件與視聽元素,默劇一般彼此交換情報。

兩人間除了彼此情報交換還要與觀眾交換情報。情報之所以產生是因為戰爭的集權狀態,讓人與人之間失去了最後的信任,敵我黑白二分,透過情報我方要徹底掌握敵情,才能控制敵方,達到我方安全的完整。

觀眾看演出不啻是一種情報解讀,在黑暗裡我們偷窺舞台上發生的一切,求的是徹底了解那方發生了生麼,了解後保持距離才能確保我方的現實不受干擾。換言之,能對情報正確解讀是維持敵我界線重要的行動,然而在《南洋情報交換所》舞台上釋放出來的一切訊息,看似明白,卻在文本符號的交叉互射下變成無解的謎團。

這是編導區秀詒處理歷史記憶的顛覆性美學策略。以故事說史總是要固化敘事者的主體位置與敵我意識,在這裡,我們看見的是文化記憶的碎片痕跡,比如收音機放送的聲音,冷戰時期關於「南洋」老電影的音樂與對白,日本兵的回憶錄,荷屬東印度公司的風土紀錄,還有馬來亞民間傳說與詩歌…這些關於「南洋歷史」的諸種材料眾聲喧嘩,彼此交錯,相互辯證,搭配著兩個演員的肢體動作,歷史痕跡下幽微而複雜的形成迴路,在這裡透過「表演性」的作用,被打開,被攪動,讓試圖解讀「情報」的我們再也無法理出一個邏輯清晰而敵我分明的歷史敘事,歷史書寫背後的權力意志被瓦解,我們被帶到了一個「歷史、政治曖昧不明的地帶」。【1】

這是為何《南洋情報交換所》不是戲劇的原因。戲劇藝術的本質是說故事,在這裡說故事被刻意解構,舞台上的展演不停地在逼問觀眾:「為何要說故事?」、「怎麼樣說故事?」說故事的衝動如果來自於記憶之必要,舞台上看見的是「記憶的閃現」,像是黑暗裡突然亮起的視線,很快又沒入黑暗,視網膜上還殘留著顏色、形狀與輪廓,而這些殘影又如何勾動心神對時間、空間、甚至命運的思索呢?

這是《南洋情報交換所》以「記憶的閃現」代替「故事的開展」來解構歷史敘事的目的。面對過往的歷史,我們像是歷史暴力過程後的倖存者,打開埋藏在塵土裡的厚重史書,我們瞥見乍現的靈光,除了在斷簡殘篇裡持續尋找意義之外,在身心震盪的過程中,我們該如何安置自己?

《南洋情報交換所》以當代藝術跨界劇場,以當代藝術的批判性認識打開了劇場說書的自我滿足企圖,讓表演成為「身不由己」的主體持續再造過程,讓情報的解讀成為「名不留青史」的歷史解構意識。

面對歷史的迷宮,我想藝術家不是後現代的虛無主義者。在第四幕的《獵虎》與第五幕的《暗光島》我們似乎看見了一個藝術超脫的願望。《獵虎》以馬來語的傳說開始,讓兩個演員演出了日本殖民者與馬來被殖民者權力翻轉的過程。從情報收集到兩軍對峙到敵我不分,兩個演員從人虎交換的演出過程,最後合為一體,在甘美朗傳統儀式音樂下,最後成了一個薩滿之身,既陰且陽,搖搖晃晃之間,把歷史運作裡主奴鬥爭的暴力邏輯,以肉身演繹了一番。征服者與被征服者,加害者與被害者,最後你中有我,我中有你,在這個陰陽同體的歷史怪獸身上,我們瞥見了什麼樣的真理?

最後的《暗光島》說的是馬來半島,似乎更像是台灣島,但如果撇開具體的地理空間,其所指涉的更像是當代一人一座的意識孤島。大歷史敘事裡的人文地理如果乘載了特定政治話語的權力意志(比如「南洋」乘載著日本帝國政治野心下的世界觀),表演結束在一個暗光微微的小島,最後把我們帶到了一個幽冥之所,那裏似乎是國家與帝國的政治野心無法企及之所,是生死之邊界,明暗之接所。

我們再一次聽見了大歷史留下的殘響:冷戰歌曲,皇軍放送…然而這些政治話語漸漸被溫柔而充滿力量的詩歌給蓋過。那是郁達夫生前留下的安魂曲,浪跡天涯的郁達夫是動亂時代的典型,不安的靈魂最後來到了南洋,留日尋找精神寄託的他終究要在南洋與皇軍短兵相接,死於日本兵刀下,命運的諷刺,莫此為甚。他不安的靈魂在南洋最後安息了嗎?他寫道:「她死後,屍體被埋在深林裡。有一天,在她埋葬的地方突然冒出一株小樹來。這株樹長得很快,越長越高,它只有一棵瘦長的樹幹,亭亭玉立,不蔓不枝,樹梢只有幾扇好像羽毛的樹葉,看呀, 它又生出那又圓又大的果子來,這便是世界上第一顆椰子樹。現在熱帶的平原上,河畔、河濱都長滿了這身材窈窕,頭戴亂髮,時時在招手的椰樹,她在夜幕低垂,滿天星斗的當兒,還迎風唱著臨死之前為她的愛兒所譜成的一首催眠曲。」郁達夫是否預知了自己的死亡?敏感如他,是否早洞燭歷史暴力的先機?以文字寫下了給自己的安魂曲,讓自己成為自己的母親,在南洋熱帶平原上,以椰子樹的生生不息,招魂安定浪跡天涯的自己?

如是,《南洋情報交換所》以郁達夫文學的詩情,試圖超越歷史迷宮裡暴力的謎團。在歷史起霧之時,我們都身不由己,藝術超越之道不求青史留名,在霧裡只求一曲搖籃歌,在迷路時還可以讓人安然入睡。

註釋

1、這是導演自己的理念闡述,請見節目單「導演的話」。

《南洋情報交換所》

演出|柳春春劇社 X 區秀詒

時間|2018/10/05 19:30

地點|國家戲劇院實驗劇場