家,本來應該是講愛、講理的地方,可是這世界仍有不少家庭的大人,害兒童承受暴力、精神虐待,因為兒童與大人的權力關係不對等,必然處於受壓迫狀態,加上自身的防衛認知與應變能力尚薄弱,往往只能繼續被壓迫者宰制、隱忍、受創,總在暗夜無盡的哭泣,獨自舔舐傷口。

如此深沉悲傷的議題,能不能和孩子談論呢?當然可以,只是看用什麼形式方法適切婉轉地敘說,引發孩子的同理感觸和思考。大人若逃避不去面對問題,刻意把孩子放在無菌室般的環境過度保護,黑暗還是永遠存在,孩子仍然無法學習培養出面對問題的應變解決能力。

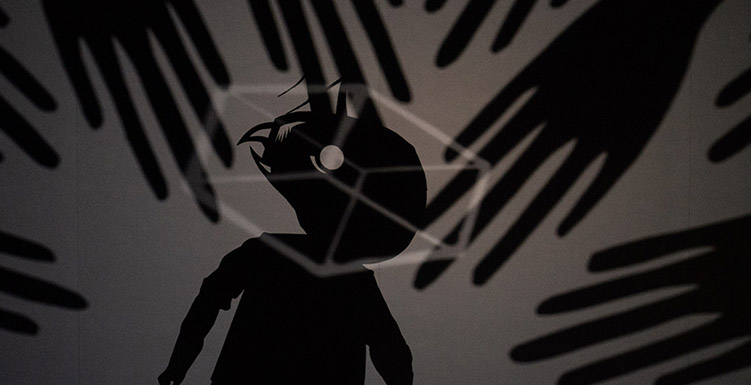

飛人集社劇團演出的《黑色微光》,從一片漆黑中開啟故事,微弱光束下,走出一個萎靡不振的成年男子,喃喃低訴自身的恐懼遭遇,戴著面具和手套的白袍醫生,一個接一個走進,姿態冰冷的和男子互動,他們的存在,似雲霧虛幻,也似鬼魅幽纏,抑鬱憂傷的氛圍營造,一開始便緊緊揪住觀者的視線與心。

隨著男子陷入童年受家暴的回憶,場上替換成頭上戴著紙袋的男孩偶,與演員扮演的醫護人員同台,不得不稱讚這次幾位演員操作男孩偶時,外在的動作姿態,與內在的情感更迭,操作表現得十分細膩寫實。每每聚焦於此男孩偶,看見的不是純美天真快樂的童年,由此可見「童年想像」也充滿社會建構的痕跡,往往是大人意識的形塑而成。然而,當童年不再純美天真快樂,若有心懷慈愛悲憫的大人,又該如何伸出拯救的手去愛惜孩子呢?這齣戲針對這個問題,也有令人印象深刻的省思。

除了人偶同台,戲中同時不斷穿插應用美國導演賴瑞.李德(Larry Reed)創立ShadowLight Productions發明的「電影式光影」,又被稱為「現場動畫」(live animation)的手法,讓白幕上隨著燈光淡入淡出、變大變小、立體又生動的影像,替代演繹了男孩受家暴的可怕情景,還有與螞蟻相遇幻想的超現實情節。男孩之所以遁入超現實的奇幻經歷,把自己幻想成螞蟻同類,當然是身體創傷後的心理反應機制,自我游移到另一個疆界,必須尋找客體過渡悲傷情緒,得到暫時的安慰寄託。適切的光影戲運用,確實能延展許多情境想像,讓劇場的視覺效果流動出多元的層次。

一旦轉換到螞蟻視角來看故事,則經常出現的人類手影,又暗喻著人類對小生物的壓迫;在這裡,也指涉大人(父親)對男孩(兒子)的暴力壓迫,當手不再是牽扶幼弱、陪伴成長向前的力量時,那一個個手影也彷彿一把把叉子,被叉住定著的生命個體,任由流血流淚無援,只剩孱弱的呼吸和身軀。

但這齣戲的創作自省,又努力尋找解困的曙光,即使只是微光,也是一絲絲希望所繫。所以爺爺這個角色的安排,他每一次的出現,每一段發自肺腑的心內話,不管是疼惜、哀嘆,或期待孫子恢復健康快樂的身心,都讓我們感受到男孩身邊依然有著親人的愛與支持。而爺爺的愛,自也牽動了醫護人員專業理性之外更多的感性投射,更有耐心的陪伴守護,最終讓男孩願意拿下頭上的紙袋──這個動作,宣告自我療癒的開始,是男孩走向轉化,使身心完整復原的契機。

從這個溫暖人心,讓我感動拭淚的結尾中抽離,再回看男孩長大後的成年男子,經由他敘說了這個故事,我們看見經驗的重演,看見男孩如何從家庭的創傷中解脫,因此整齣戲的搬演不也像一齣心理劇,Peter Felix Kellermann表示:「心理劇的目標是要提供一個機會給那些在創傷化解過程中卡住的主角(protagonist)來記得、重複和修通來自過去的痛苦事件。這樣的一種重新演出的過程被認為是有治療性的,因為它可以幫助主角對難以招架的失落做情緒上的重新整合以及認知上的處理(重新認識),使自發性得以成長,進而減輕創傷的心理衝擊。」(收錄於Peter Felix Kellermann&M.K. Hudgins主編《心理劇與創傷》),透過角色的行動、情感的宣洩、意識的修補,存在意義重尋,生命的危機就此平息。

《黑色微光》固然不是傳統的兒童劇面貌,但誰曰這齣戲兒童不宜呢?相反的,我更期盼我們的孩子都能從這樣的藝術表達中,去體驗思索自己和家庭的關係,去學習安適照顧自己的身心,讓生命平安自在的成長。

《黑色微光》

演出|飛人集社劇團

時間|2019/5/19 15:00

地點|淡水雲門劇場