北藝開幕季的《士林有座蓬萊仙山》,從視覺藝術家倪瑞宏的著作《仙女日常奇緣》為靈感出發,透過劇場內外的調度翻轉、隨機率真的反諷、現場直播的運算、線上線下的結合,以蓬萊仙山作為隱喻,探究了劇場創造幻覺的意義。

一開場,演員上台即宣告演出結束,進入演後座談的階段,台下的觀眾各個一頭霧水,而台上的單人表演者活靈活現地模仿「觀眾」發言,既沒有娓娓道來的敘述,也沒有費盡心思的措辭 ,只見他以再直白不過的雙人對白,將觀眾從「世界展望會」的附庸風雅,「學術派」自溺的問題意識,到不知所云的呢喃自語,毫無遮掩地展開看戲經驗存在於何處的提問,也預設了本場次演出的後設立場——究竟什麼是藝術、什麼是劇場?

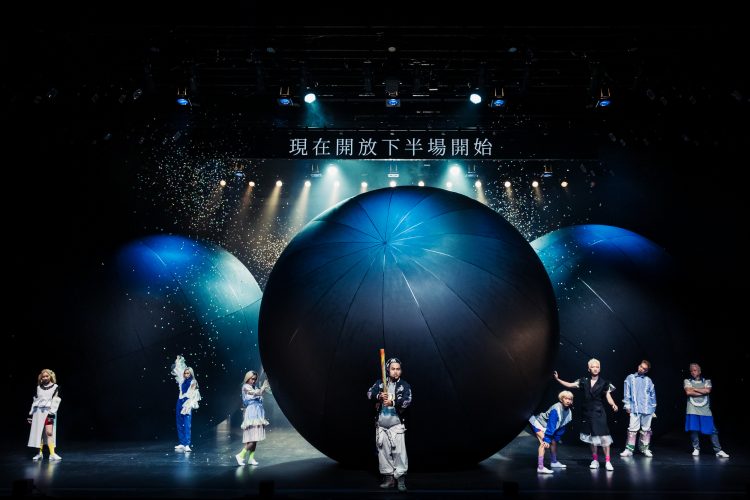

士林有座蓬萊仙山(莎士比亞的妹妹們的劇團提供/攝影李佳曄)

演出中,舞台不時被拆解成四分五裂的樣態,而每個換場的時刻,舞台正上方的字幕機,就成為過程的重要指引,跑馬燈上的文字宛如在「說話」,讓觀眾在安靜中進行自省的問答,而這些文字有些嬉戲、有些kuso,卻直指劇場的種種矛盾,讓苦中帶淚的心酸與批判,轉變成劇場裡讓觀眾大笑不止的歡樂元素。而當布幕升降配合換場,卻在機械的抬舉和下降的噪音、煙霧圍繞的陰蘊氣氛中,營造出「劇場神」般的效果,讓機械設備的運動成為無法忽視的片段,而演員重複地奔跑、行走、跌倒、攤平,也暗示了劇場的機械繁複與重複本質。

令人拍案叫絕的後設段落

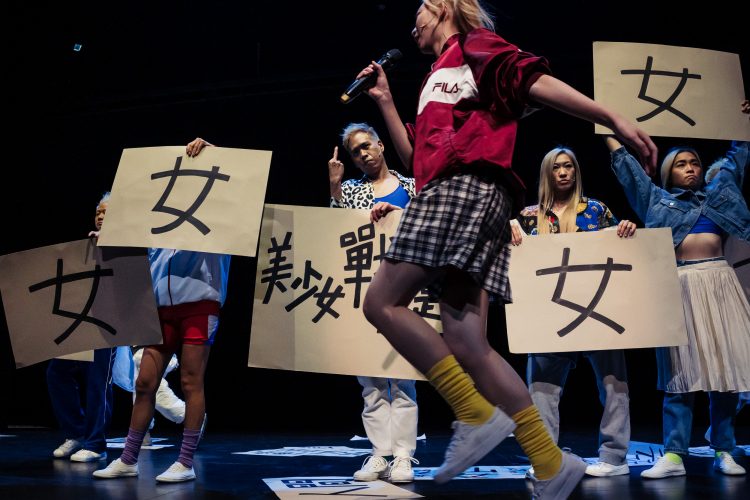

七位仙女上場,輪番上陣帶入了董永與仙女的神話故事,仙子們交錯展示了各自的神奇仙法,正如同表演者一向擁有超能力,透過劇場的專業技術,能將虛假換化為真實。表演者依據自己(真實)的專業,也有不同(虛假)的超能力,這個後設的段落令人拍案叫絕:黃懷德將芭蕾基本舞步重複、再重複地領著其他仙女勞動,芭蕾訓練有如工廠機器的身體規訓模式,舞動的身體如此賞心悅目,從浪漫芭蕾、古典芭蕾,一直是扮演重要角色的仙女們,竟在此刻以如此瘋狂的方式出現(如將古典芭蕾啞劇中的既定手勢轉化為「愛不愛我」的戲碼),而正因為在此被拆解的是「正統」舞蹈之權威性,才特別讓人發笑。蘇品文則延續著其對裸體表演的思考,巧妙地回應倪瑞宏《仙女日常奇緣》的身體刺青片段,她以幽默輕鬆的態度,帶出了隱藏在其間的故意——從生理意義、社會意義上的女性裸體,展開對異性戀父權體制下二元區分的詼諧挑釁。

士林有座蓬萊仙山(莎士比亞的妹妹們的劇團提供/攝影李佳曄)

而神話故事中董永與玉帝的爭執,也讓仙女們為了協助妹妹的戀情,紛紛下凡尋找願意回到蓬萊仙山的凡人,她們希望習得凡人的情緒,獲得祝福。於是仙女下凡,來到了北藝中心戶外,找尋願意跟著表演者回來蓬萊仙山的隨機路人,此時現場導播既有時間控制的真實威脅感(real threat,要在時間內完成任務),而在看似極端隨性的荒謬中(例如在士林夜市隨便找到的攤商小販阿伯,能跟著表演者熟捻地重複示範動作,原來他「大學是念戲劇的啦」!),卻又以極端精準的技術形式,揭示了劇場真假本質的內容討論—— 這個劇場內外連線的技術使用,完全不是為了炫技,而是真正將形式與內容結合,將技術細緻地用來叩問劇場幻覺的思考,並揭露藝術作品的生產過程。

凡人與神仙連線,真實與操弄的界限

當路人跟著表演者走回劇場之前,遠在天邊的董永線上連線,暢談表演的老套、非即時性、沉浸等無聊的(也讓人笑到不行)的論述,而原本預期浮華的大燈開啟,掌聲歡迎路人上台的老掉牙套路並沒有出現,反而是在大燈亮起時,映照出空盪盪的舞台,僅有劇場燈光投影在麥克風前,背景襯出有如北藝中心貢丸般的大圓球。旁白假設性地訴說著凡人們依次上台的演講,而在冷凝燈光照射與空靈氛圍之中,觀眾反身進入自己,彷彿在台上說話的正是內心的獨白,「什麼是劇場?」之提問有待觀眾自行思考,而路人卻直到最後才被帶上舞台謝幕,提醒了我們關於真誠與操弄間的界限。

士林有座蓬萊仙山(莎士比亞的妹妹們的劇團提供/攝影陳藝堂)

三一律以來應該要井然有序的結構,被看似隨性、隨機的雜訊打散。觀眾為何而看?演員為何而演?劇場為何存在?如果每位仙女都是虛構的存在,則所謂的「本真」也跟仙女一樣,都是被建構出來的幻象。而直到演出結束時我才想起,一開場舞台上放著倪瑞宏的裝置藝術,但在戲中,那正是演後座談前的「最後一幕」,於是,整場演出從頭到尾顛倒了時序,也模糊了現實,再次呼應對劇場本質的思考。

《士林有座蓬萊仙山》

演出|莎士比亞的妹妹們的劇團、倪瑞宏

時間|2022/10/02 14:30

地點|臺北表演藝術中心 球劇場