一個演出必須有觀眾親身臨在、親眼見證才算成立。然而觀賞同場演出的觀眾,卻時常對同一作品有極度不同的評價,不同的觀點與詮釋。這樣的狀況在台灣並不少見。評論者與評論者、評論者與編創者/演出者間的「不同調」,就如同台灣的國族認同、政治、環保、經濟等議題,總是呈現意見分岐難以形成共識的狀況。葉根泉〈行路難尋找臺灣當代身體意象〉與杜秀娟〈為理想有所堅持〉已點出《我歌我茶》一劇的展演性問題。兩篇評論雖然對吳文翠身體訓練系統的展望給予不同評價,但是皆點出三位「素人」表演者的功力火候尚嫌不足,演出時能量難以聚焦;同時也指出以物質性的展場為表演空間,難以將觀者引入精神(靈氣)時空。再者,二文也顧慮到吳文翠所期待的理想身體狀態需要長時間的身體訓練,然而在缺少長期合作者、經費資源下,她所開發出的技術訓練系統難以深入執行。上述的評述與質疑,我大致同意。

然而,我個人參與《我歌我茶》的演出感受(感性面)、關注的問題(理性面)和上述評論有些差異。我以為從開場就不斷被重複,且從溫柔到憤怒的表白「想要彈同調」(取自周添旺、鄧雨賢歌曲)是《我歌我茶》意圖探尋與解決的問題。而吳文翠的探尋方式是從身體實作中同歷史接軌,以進入「他者」的方式(吳文翠稱為「銘印」)同理共鳴。在入場後的茶湯與音樂的沉澱下,我也試圖放空腦中的一切,以當下臨在之身同理共鳴我周遭發生的一切。這是我觀賞此次演出的身心狀態,也證明戲的前導策略(品茶與音樂)作為靜心程序,發揮效用。

吳文翠解決問題的習慣偏向感性體悟而非理性爭辯,她在意感受同理的興趣遠超過理智表述。她將表演者帶入民間生活,從實作中感受、同理、體悟這片土地上的人文與自然景觀。她/他們以肉身經驗孤棚祭中生死兩岸的交會與斷裂;赤腳踩土摘茶、品茶、聞茶氣;到陽明山上隨管芒花千變萬化的姿態起舞。這些在地實作的累積為了是貼近還未如此現代化與都會化的人文民俗與土地物種,以便能串起被遺忘卻還深藏在血肉中的歷史,進而能遇見祖靈、與之共舞。當記憶之河被串起,當其中的斷裂被同理、被縫合,生命之流不但能綿延長流且支流擴展。如此我們才得以彼此交會,試著「彈同調」。一旦生命之流被召喚、被融入,此身也就如長了根似的,與土地、與歷史有了緊密的鑲嵌。一切情緒感動有了深厚的基底,心於是回到安放之所,我們稱之(或譬喻)為「家」的所在。

演出的場所就是在「家」中。在展示典型客家人傳統居家擺設的客家文物館。其中有擺放神明祖先牌位的供桌,有襯著紅色花布的眠床與竹製搖籃,有吃飯用的大圓桌,還有大灶蒸籠。這些擺設構成了「家」的物質條件,但只是功能性的,還不足以形成完整的「家」。記憶的色彩、空間的味道、人情的溫度在居住空間中流動,才是構築「家」的核心要件。

於是,沒有人情味的冰冷展示場地,在演出進行下彷彿重生般活了起來。這個場域是表演者帶領觀眾通往異域的中介,也是陰陽兩界交會的橋樑,更是表演者召喚個人生命源流的通道。一切的故事都從個人、從家開始,逐漸擴大,結束前再回到現場的「家」。展演的策略也是從表演者為觀眾奉茶、閒話家常,逐漸進入戲劇,再回到品茶聊天的日常。戲劇被吸納為觀者與表演者聊天品茶的一部分,表演姿態也同樣不刻意、不誇張。和當代劇場爆發性的能量相較,或許不夠戲劇化。而我更樂意以「蘊含土味的超現實電影」來比擬這場演出。

以電影稱呼此劇是因為觀賞之際,必須來回轉身觀看在不同區塊同時發生的事件,視覺效果像似電影剪接手法般,只差無法淡入淡出。只是這一次觀者是劇場剪接員,必須參與演出剪接工作。不同的觀者也可能剪接出不同版本的演出。且因為沒有燈光設計引導或聚焦視覺焦點,觀眾選擇注視的現象更多了。

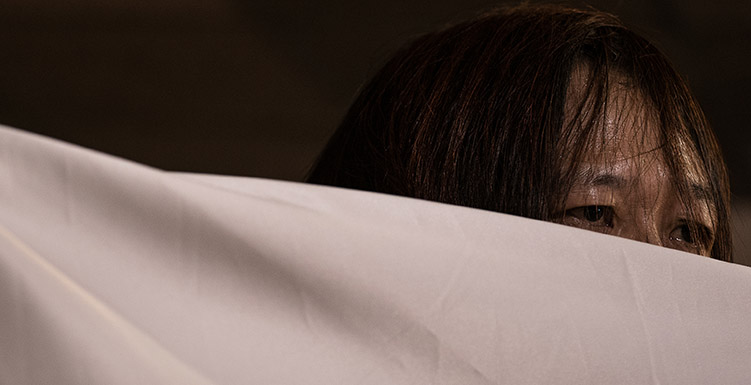

「蘊含土味的超現實」作品,我指的是戲劇內容雖然扎根於在地現實,卻以超越寫實的創作手法,將不同時空(包括已逝)中的故事、景象重層並置,製造出似有若無、虛實同在的情境。例如開場時,吳文翠緩慢地拖拉著如河流般的白布。我的視覺首先被布的皺褶,如海浪波濤般的形狀所吸引。白布因拖拉而延伸時,就像海浪沖上岸邊化為白色泡沫般。這條綿延的白布原來是孤棚祭中引領水中孤魂的道路,在劇中演員以語言記憶已逝親人之前,白布就為逝者準備好接通陰陽兩地的橋樑。我無法得知演出當中是否有重疊世界的無形蒞臨,卻感受到表演者與已逝親人間的情感連帶在演出過程中愈趨緊密,並藉著說、演故事同理了親人、化解了恩怨。召喚記憶也同時是召喚逝者,與之和解、與之連結。

鏡子,是演出過程另一件具有詩意的物品。鏡子藉由反射照見世界,讓我們看到自己,因而確認自己的存在。詩意地說,生命敘事是鏡子、回憶是鏡子、別人眼中的我也是鏡子,這些都是確認自己存在的媒介。甚至可以說,我每天做的事、說的話、我的情緒感受,都是確認自己存在的媒介。然而,當鏡子擺放在空的搖籃中,吳文翠如母親般輕推搖籃,這時鏡子映照了甚麼、確認了甚麼?嬰兒的缺席、生命的消失、歷史的空白。缺席的、不在場的,成了必須與之連結的母體。故事於焉展開。這是一場生者與逝者的「對話」,或更精確地說,生者進入逝者的世界,感受與同理其生命的樣態。

劇中,已逝的、缺席的,透過記憶召喚、語言凝聚,不但化成可以與之和解的「對象」,還成為自我生命能量的一部分。透過與先人和解,也與自己和解。演後,表演者奉上一杯茶,心再度沉澱清淨,彷彿被層層溫暖能量包圍。

夜晚寂靜的回家路上,我感到無比的清明寧靜。

註釋

1、這裡用「參與」而非「觀賞」,強調的是觀者主動進入演出並與現場活動「同在」的過程。例如進入表演場所的位置選定、品茶時的心境、聆聽音樂的感受等等,這些沉靜觀者身心的「前置作業」(其實也可以看成演出設計的前導部份)都能影響觀者進入演出的身體感受。

《我歌我茶》

演出|梵體劇場

時間|2018/10/25 19:30

地點|台北市客家文化中心 1-2樓展館空間