文 簡麟懿(專案評論人)

消失,比存在更有魅力

《關於消失的幾個提議Ⅲ》(以下簡稱為《Ⅲ》)是余彥芳在2019年於驫舞劇場首演的獨舞創作,有別於系列作品《Ⅰ》、《Ⅱ》從形式的再現和觀演的界線下手,《Ⅲ》則是切入了人類學與紀錄劇場,透過部分的消失、再現、解析與重組,來建構出父親余雙慶的人格特徵和人際脈絡。

2024年臺中國家歌劇院的版本裡頭,余彥芳依舊保留大量相似的情境與內容,如貼在鏡面上的老照片、水寫布的捲軸,以及停在場外的那一台摩托車等等。然而這些符號背後的調度,以及表演者對現場空間的支配才是關鍵——她靈活地運用研究方法與檔案,透過戲劇構作、語言和行動來抹平觀眾與余雙慶這個個體之間,有所陌生的家族記憶跟時代鴻溝,並且這樣的做法,有效地讓觀眾陷入一種在人際脈絡下所誘發的共同感受,感受其黏稠、切身,還有一點點五味雜陳的動人溫馨。

關於……余彥芳和余雙慶的八分之一

在開演前,余彥芳與每一位觀賞演出的朋友們相互擁抱、招呼,觀眾席上的位子還分別放著一則灰白色的信封,裡頭寫著「你記得他走路的樣子嗎?站著的樣子?」(筆者的版本);儘管眾人對表演者接下來要做的事情尚一無所悉,但身陷在觀察的過程當中、思考的滯留裡頭,代名詞的「他」已定錨了《Ⅲ》必然的調性,是一首註定要「懷念」某人的創作。

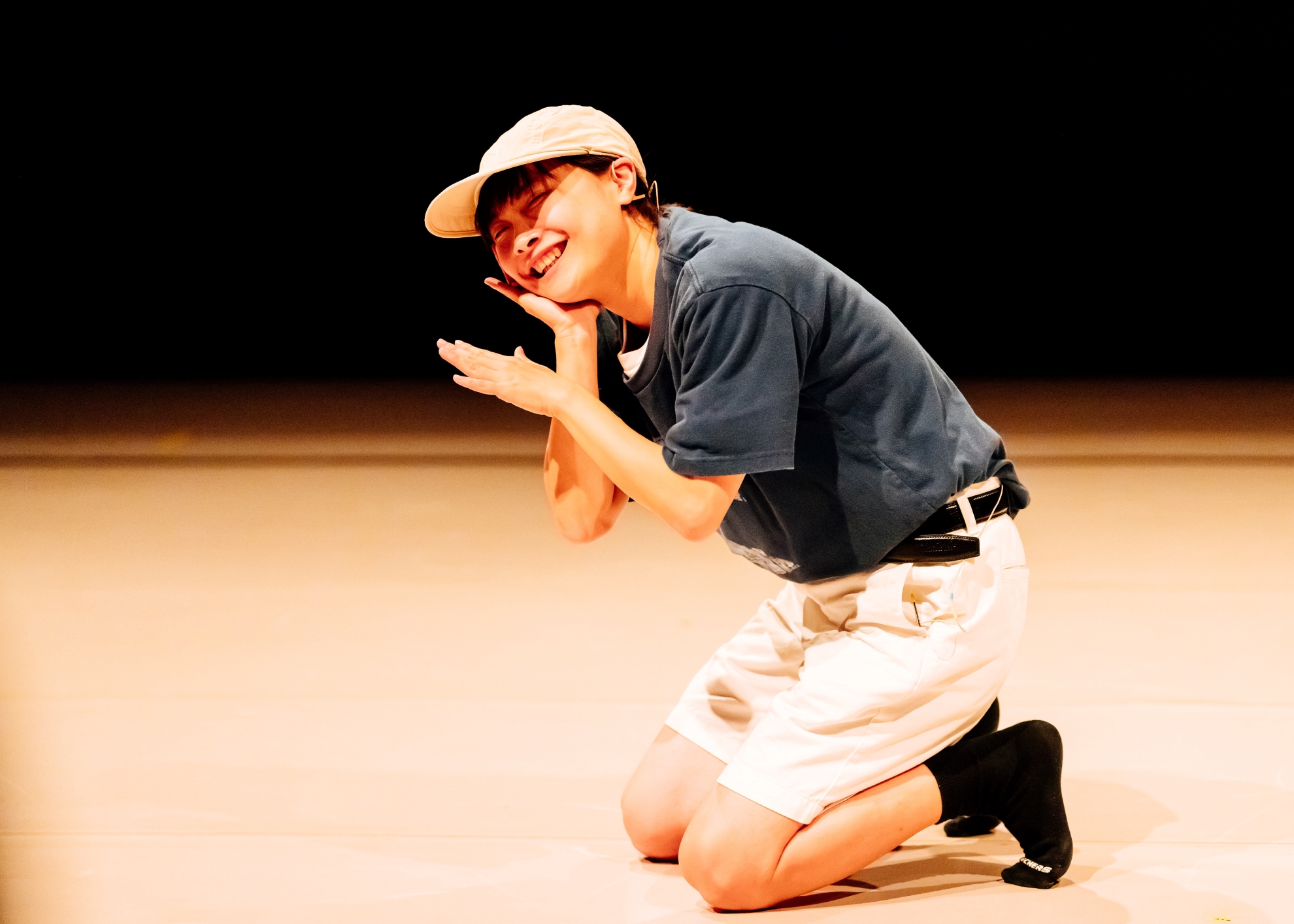

關於消失的幾個提議Ⅲ(臺中國家歌劇院提供/攝影陳建豪)

下方為了要更完整地論述內容,請容筆者稍微描繪一下演出過程:

余彥芳輕輕地在舞台上跳動身體,將雙手輕放在地面並轉移重心,更藉由上身的延展來牽動後腳肌腱的拉長,此時的表演者人格還沒有經過置換。「她」一頭鑽進舞台左側的被窩當中,在一連串的等待與輾轉過後,重複換上一件又一件寬大的衣服,逐漸散發出「他」的味道,或走、或站、或投球、或向遠方的朋友打招呼,直到整個人一語不發地消失,離開現場;數分鐘過後,「他」騎著車回來,拿出花生糖與汽水,招呼眾人走上舞台親近,並點播了一首康康〈快樂鳥日子〉,用著略為拙劣且不甚穩定的唱腔高歌,直到一陣關於生日快樂的沉默過後,「她」對「他」的模仿才戛然而止,將畫風從懷念拉回了現實。

以上,隨著余彥芳對身體、聲音與微觀記憶這幾點來進行刻畫,一點一滴地跳出/唱出,甚至接續用水寫布寫出/畫出關於余家一脈的家族史和相貌輪廓,我們可以看出以「消失」為題的《Ⅲ》,其實是用滿滿的「存在感」來予以填空;不過《Ⅲ》最究極的一點,還是在於余彥芳用這些人為的再現跟真確的資料(包括後續所使用的錄音及錄影),都有可能隨著水寫布和觀眾的記憶而逐漸消失,然後透過表演者下一次的落筆與觀者的回想,形成一次又一次輪迴與延續,生生不息或散作餘韻。

然後回推到紀錄劇場的核心與作用——討論與對話。

儘管余彥芳已大量提取適用於劇場的背景資料,然而這些就像是漂浮在海面上的冰山一角,僅占去整體總面積的八分之一,還有更多不可視的八分之七潛藏在海底,藉由觀眾的想像與內在對話,來強化《Ⅲ》的動機與目的。

同時,參與《Ⅲ》的觀眾也被賦予了相當巨大的責任;不論是演出前所收到的提問與信封,或是而後的上台觀看與協助重建等等,都是觀眾在進行分析、對比、對話之後的二次發掘,換言之,《Ⅲ》的圓滿以及眾人對結局懸念(黑暗中重啟摩托車的男性身影)的解讀,都仰賴於觀眾如何對作品進行歸納與總結。余彥芳論述的那冰山一角,所刪去或沒有提及的空白,都成為了更強而有力的奠基,緊密支撐著整個演出節目直到結束,誘發無可言喻的風景與想像可能性。

互為表裡的身體練習曲

如果將余彥芳與余雙慶的身體作為比喻,兩者之間就像是一顆經過料理的歐姆蛋一般,蛋白與蛋黃相互融合,兼具彼此的特性與習性。

說到底,余雙慶這個主體仍舊不在現場,所有關於「他」的形容,都是「她」在我們面前所描繪的虛擬劇場;喬車位、推櫥窗、拉鐵門以及起床的身姿,余雙慶就如同一位站立在夕陽餘暉下的英雄一樣,藉由匪夷所思且神乎其技的身體重心,他喬出了我們對於日常物件所無法到達的位置與空間(起床的部分甚至可以跟瑪莎葛蘭姆技巧有所連結),而余彥芳的背影宛如一名當代的京劇伶人,唱念做打無所不通,無所不曉,將遺落的故事納入自身載體轉化,轉化出一見如故的「父」與「女」,互為表裡。

關於消失的幾個提議Ⅲ(臺中國家歌劇院提供/攝影陳建豪)

作為一個表演形式和家族史交互觀察的劇場實踐,《Ⅲ》所蒐集的樣本或許過於私密且稀有,卻擁有著極其強烈的社會性與地域性。這也不禁讓筆者想起自己的父親,以及對於他國男性形象所拓印出的認知,前者是如此相近,後者是如此區別。

筆者好奇余彥芳是如何透過紀錄劇場,來呼喚出如此溫暖的反省與問句,也不禁想一看再看這類型的作品;儘管逝者已逝,但願此等摯愛能永遠與我們同在,迴向身邊所有還未消失的珍貴提議。

《關於消失的幾個提議Ⅲ》

演出|余彥芳

時間|2024/05/25 19:30

地點|臺中國家歌劇院小劇場