吳孟軒(2020年度駐站評論人)

從研究泰國傳統舞蹈箜舞(Khon)五十九個的動作開始、要創建第六十個的《No. 60》,是皮歇.克朗淳的二十年磨一劍;這一劍,不只解剖了箜舞、破除了傳統舞蹈的神秘,同時也開創了一個面向當代的基礎、一個具啟發性的方法學。

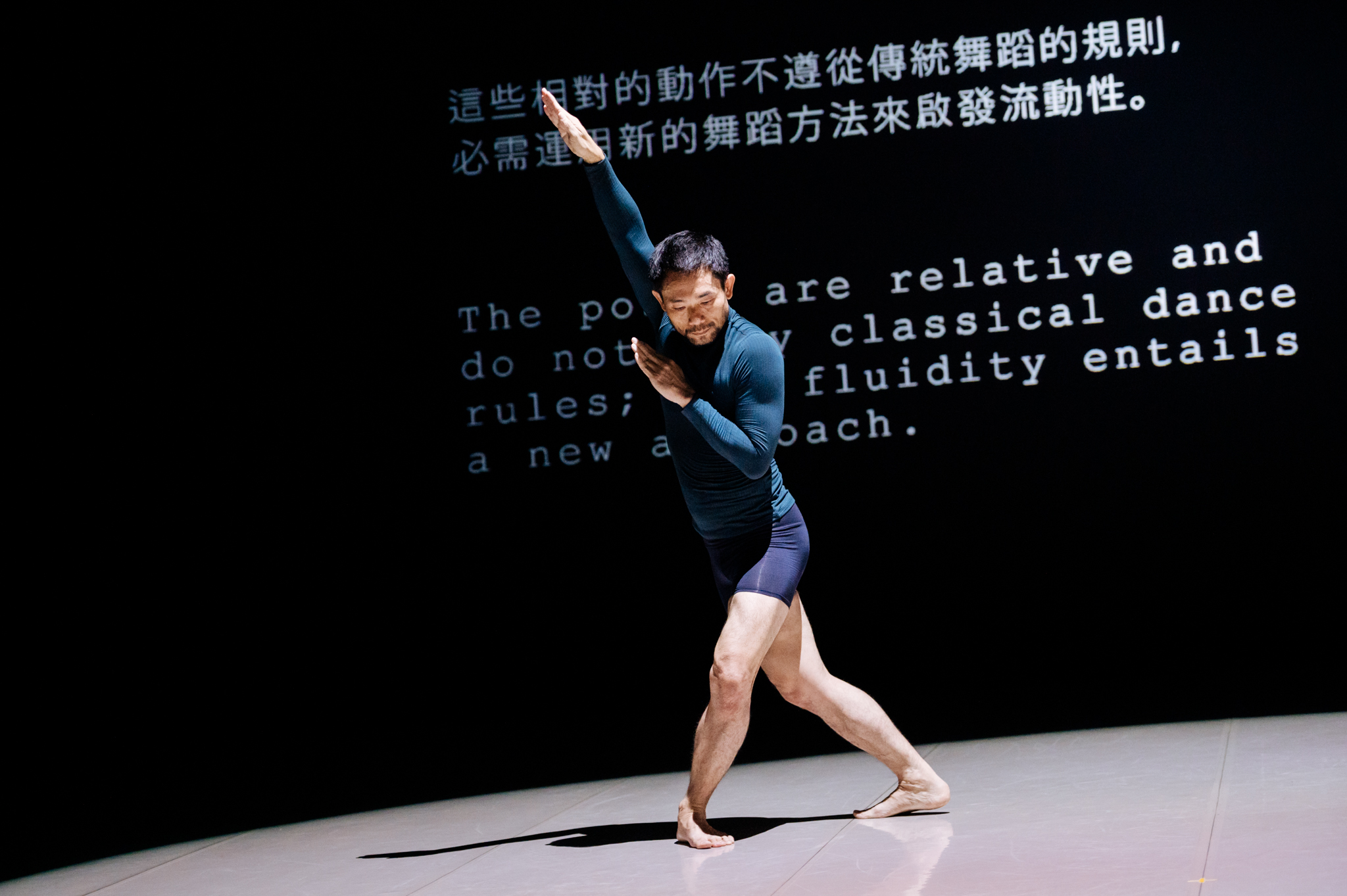

《No. 60》從箜舞的基本姿勢開始,搭配著後方投影幕的研究手稿,與投影至地面的記譜標記,皮歇.克朗淳從2001年的研究成果,便如同示範影片般,在極簡的舞台上一一演示。整個過程冷靜且肅穆,兩位舞者皮歇.克朗淳與Kornkarn Rungsawang也以去角色、去性別、去敘事的方式,精準地展演每一個箜舞的動作。無論是手稿所呈現的圖譜系統,或是舞者對動作的高度掌握,皆可看出皮歇在箜舞所投注的心力與精神相當豐厚,這些對箜舞完整且細緻的研究,也成為他得以拆解傳統舞蹈、並進行當代創作的重要基礎。

在示範過箜舞的動作與原則後(例如圓弧、四肢連動、暫時的⋯⋯等),兩位舞者逐漸脫離既定的五十九個動作,依照不同的速度、空間、面向,開始進行變化:箜舞不再是傳統的桎梏,而開始變成動作發展的養分,支持舞者進行自己的探索與發明。無論是往地板走、雙人接觸,或在空間中快速移動,許多不曾在箜舞中出現的身體使用,在此刻都開始出現。有趣的是,即便箜舞在此開始「變得當代」,兩位舞者透過緊身衣褲所呈現出的精實肌肉,卻正好展露他們來自箜舞的紮實訓練:與一般當代舞者修長、流動的身體特徵不同,強調細節、分部控制與平衡的箜舞,讓兩位舞者的每一吋肌肉,都凝結出密實且沈穩的線條。深厚的功底,讓他們得以非常細緻地雕塑出每一個動作,尤其當Kornkarn Rungsawang在天幕背光前不疾不徐將手平舉、捏起手勢時,無論是畫面與能量,都絕美地令人屏息。有時,舞者甚至不需要做箜舞的動作,或是任何具有符號性意義的手勢,光是將手臂快速繞圈,都能具有傳統舞蹈訓練出身所獨有的穩定感。

動作的示範再度回籠:與前段不同的是,兩人開始邊示範動作、邊喊出動作的名稱,例如動物的姿態(包含行走的鹿、與自己尾巴嬉戲的獅子、玩水的龍),或是戰爭的圖像(包含拿著長矛的人、把腸子扯出來的漢人)。從兩位舞者的示範當中,可以明確地看到傳統舞蹈所具有的象形特徵,以及對社會的速寫功能,神話、社會、地景是這樣透過身體被記載了下來,身處當代的我們,也得以從這些記載中,去想像人類曾歷經的過往。於是,在《No. 60》中,「舞蹈」所具有的意涵,被清晰且有層次的展示:一種溝通的媒介,一種社會的載體,一種歷史的記錄,一種人類的共同養分。

《No. 60》全程以分析式、研究式的調性貫穿,過程清晰,結構嚴謹,投影、燈光、舞台、電子音樂皆精準、乾淨且克制,卻也不免令人期待是否會出現較為突發奇想的搗亂時刻。在接近結尾時,皮歇.克朗淳與Kornkarn Rungsawang手拿兩個大力播放警示音的擴音器滿場跑,一邊吶喊著泰文、一邊倒在地上抽蓄,大概是全作最天外飛來一筆的安排了:如工程圖學般的《No. 60》,忽然出現了一個很「劇場」(theatrical)、很詮釋、很象徵的物件,這雖然有點突兀,但莫名有趣的物件使用,倒也顯露了皮歇式的自嘲與幽默:那警鈴聲可以是泰國傳統舞蹈界對皮歇的反彈,可以是舞者心裡的自我審查,也可以是泰國街頭的當代音景,一個混亂而未定的切片,隱約呼應著第六十號的處境。這些將傳統除魅時所會引發的警鈴大作,大概也就是皮歇過去二十年的寫照與濃縮。

皮歇.克朗淳曾於雲門劇場的迴廊中,展出其一系列的研究手稿,當時,手稿所呈現出他所自創的分析系統,其細緻度與複雜度便已令人歎為觀止,而《No. 60》則讓該系統重新鮮活起來,不僅解密了箜舞,更提煉成一種對傳統的態度、一種研究的方法、一種呈現的可能,也呈現出舞蹈在社會中,所具有的溝通和記載功能,而此對注重觀念革新或個人風格建立的當代舞蹈而言,無疑也是個響亮的提醒。《No. 60》所建立的方法學,無疑是具有啟發性的,其所能應用的範疇,顯然不僅限於箜舞,而是更能作為一種普遍的人文資產,如同所有具開創性的知識一樣,供給所有具研究精神的舞蹈創作者。

《No. 60》

演出|皮歇.克朗淳舞團

時間|2020/08/09 14:30

地點|水源劇場