許仁豪

誰在找洞?

劇中人物兩位,少年A與B,一個生活在2006年的台北,一個生活在2045年的台北,兩個正處賀爾蒙狂躁期的高中生,欲望對象皆為同性,在各自不同時空下一樣壓抑的情慾,都在不見光的台北車站地下層找洞,尋找出口。

作為一個有過類似成長經歷的大齡熟男,2006年的記憶看似很遠,其實恍若昨日,但彼時已過青春躁動,年近而立之年,歷經過各種島嶼政治鬧劇、運動紛擾以及慾望噴井,台北車站的洞已經太小,容不下正在膨脹的我執,正準備起身逃往心所嚮往之民主燈塔―美利堅合眾國。

2022年永劫回歸,在一個乾淨到近乎無菌的新台北,回望那個記憶中骯髒、躁鬱但卻永遠充滿驚喜的彼時,我也還在找洞,找眼前這個文本劇場的洞,在舞台上那個飽滿的過去與骨感的未來之間,在文字與文字,文字與身體,文字與視覺之間是否有洞,讓我打通脈穴,連通彼時,回眸再探,那山窮水盡之時,瞥見小口金光的喜悅?

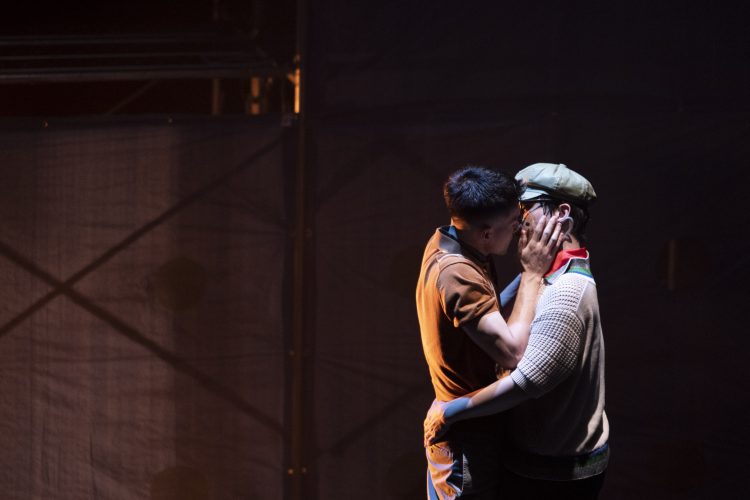

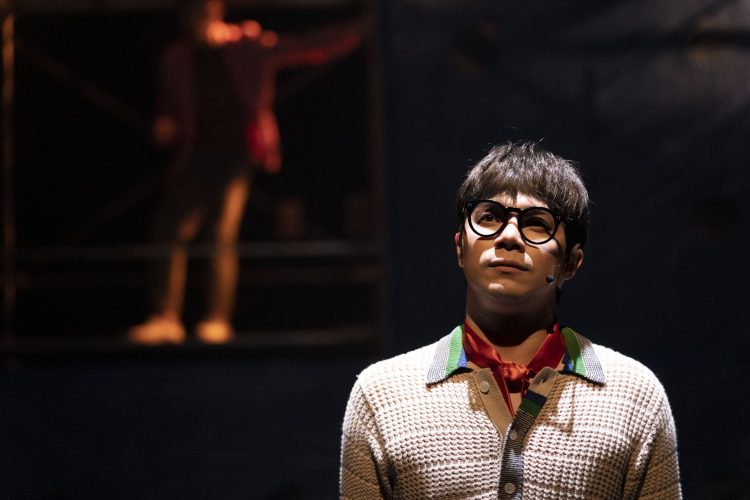

黑洞春光(她的實驗室空間集提供/攝影李欣哲)

飽滿的過去

《黑洞春光》還是一個標準的文本劇場。編劇林孟寰在出櫃將滿二十年前夕,獻給自己的成年禮故事。換言之,少年A的角色原型以編劇自身生命經驗為現實基礎,雜揉數位田野訪談對象的故事。

鄉下孩子來到千禧年過後的台北城,捷運開通,聲色加速流竄,少年A像是不小心闖入糖果屋的純真孩子,面對眼前眼花撩亂的人慾,不知所措,於是開啟了一趟情慾探索的壯遊。晶晶書庫、h*ours cafe、新公園、Funky、紐約紐約、紅衫軍……一整個世代的男同志生活記憶陸續出土,清單式地勾出回憶,過時的風乾氣味頓時鮮嫩多汁起來,伴隨著文本中大量且生猛的性與性器官書寫,調動觀眾感官於各種體位與體味、各種觸感與口感之間,活色生香不衰不弛。

隨著少年 A 從天真到事故、從青澀到老練,歷經血淚斑斑愛的小手到閃閃動人飽滿陽具,我們也搭上了一輛情慾啟蒙的雲霄飛車,上天遁地,最後靈光炸裂迎面噴來,讓人措手不及卻又回味無窮。啊!那果真是記憶中,世紀末剛過的台北城,物慾情慾與權力之慾交纏不已、至死不休,如同劇中提及的記憶指標盡是消費場所,不管是咖啡、書籍、酒精還是佳餚,醉翁之意不在酒,而是在黑洞彼岸若隱若顯滿足慾望的承諾。

黑洞春光(她的實驗室空間集提供/攝影李欣哲)

再一次,飽滿的感官書寫證成了彼時勃興的同志意識與消費社會開發人慾之間的社會學式關聯。但那是同志慾望還是同志意識?

在意識與慾望之間張弛的洞也打開在文本之中,在數個指標式的歷史考古物件之間,有一些不安的存在,比如紅衫軍運動,比如批判資本主義制度的邪典《鬥陣俱樂部》。從文本的發展來看,少年A最後似乎被寫成了一個政治冷感的時代典型,他對紅衫軍運動認識膚淺,隨口說出他們是國民黨,並進一步牽引出國民黨與共產黨不是都一樣的地獄哏,成功贏得滿劇場的便宜笑聲。這些去脈絡化的哏圖式政治意識一再凸顯少年A的政治無知,以及最後慢慢墮入無間慾望追逐,直達虛無地獄的必然。

在這裡,個人慾望綺想與集體政治現實的辯證在文本之中打開了孔洞,到底「娘娘腔」參與的同志運動是哪個路線?當他大喊阿扁下台之時,順著A的邏輯,他是否也證成自己是紅衫軍的一員,一名未來的藍甲?那娘娘的落寞又說明了什麼樣的失落與哀愁?而用典《鬥陣俱樂部》造出的A分身,又怎麼直擊原典所探之資本社會精神分裂現象?除了變身一個大姊姊一般的性導師,A的分身似乎失去了原典裡的社會批判性?此時自文本已然裂開的洞,最後便導向了一個骨感的未來。

黑洞春光(她的實驗室空間集提供/攝影李欣哲)

骨感的未來

在文本裡,2045年是一個已經被中共統一的台北,說是未來卻更像是一個卡在文革時期萬惡共產極權的想像。

少年B生活的台北有比101大樓還高的毛澤東像,他打著小紅巾唱紅歌,必須歌頌解放戰爭的偉大,「同志」失去了認同身分變成不可言說的「那個」,政府植入眼線,逼著抓耙子引蛇出洞,讓弱弱相殘,情慾壓抑到只能磨蹭黑板,冰冷而骨感。這未來的想像比考古還考古,更多是奠基在文化冷戰下對共產中國的刻板描寫,恐懼壓垮了現實,把共產中國社會幾十年來發展的複雜現實變遷抹平,變成了一個個可以簡單指認極權壓迫的人造指標物。

當然如果少年A是一個政治冷感之人,我們對少年B的世界展開政治寓言式的對號入座解讀也是不公平的,畢竟在少年A與B之間,政治與慾望連通的那個洞,更關乎的可能是個人情慾的滿足與否,而非主體意識的思維變證。

父子關係終究成了一場亂倫,如同蔡明亮《河流》一開始李康生與父親在黑暗中狹路相逢,弒父不成那就與他做愛吧!在這裡我倒是開始瞥見《黑洞春光》文本劇場可能的洞。在兩個演員,沈威年與楊奇殷,不同的身體質地與情慾表現模式之間,過去與未來,父與子,中國與台灣,是否能在「表演」之間打開更多無法讓政治符號對號入座的洞?

又或者,導演陳侑汝在調度之間,能否讓後方那個像墓碑安然座落的鋼架打開,讓演員的肉身與城市的鐵身從垂直軸的維度解放,出現三百六十度的變異,打開光與影的皺褶,在更多洞的開闔之間,安置不安與恐懼,甚至引出一點希望?在文字與身體,空間與時間之間似乎有更多的洞可以再打開,這齣戲是悲劇、喜劇、黑色幽默諷刺劇?似乎便有了魔術方塊般一再被翻轉的可能。

黑洞春光(她的實驗室空間集提供/攝影李欣哲)

最後,我想再度回訪2006年自己試圖打開的洞,在洞的彼端是當時紐約的盤絲洞(The Web)【1】,我想說的是,要拼湊出在消費全球化時代長成的台灣男同志情慾或政治(無)意識敘事,從台北連出去的洞,恐怕不是中國的洞,而是在資本主義大本營的紐約。喔!有!那個紐約曾出現在文本裡。是紐約紐約商場前面,那尊縮水且有點變形的自由女神像!

註解:

1、盤絲洞(The Web)(1991-2013)位於紐約,曾為重要的亞裔同志酒吧,聚集了一代又一代漂流美國的台灣同志。筆者想說的是台灣同志敘事從白先勇的《孽子》起,就必然有美國元素在其中,即使故事人物本身沒有踏足美國,美國東傳的同志政治與文化都必須被加以批判性思考。關於盤絲洞請見以下文章:周龙章:短袖善舞,戏梦纽约|界面新闻 · 正午(jiemian.com),或周龍章:《紐約燈火說人物》,台北:大塊文化,2015年。

《黑洞春光》

演出|她的實驗室空間集

時間|2022/08/21 14:30

地點|台灣戲曲中心小表演廳