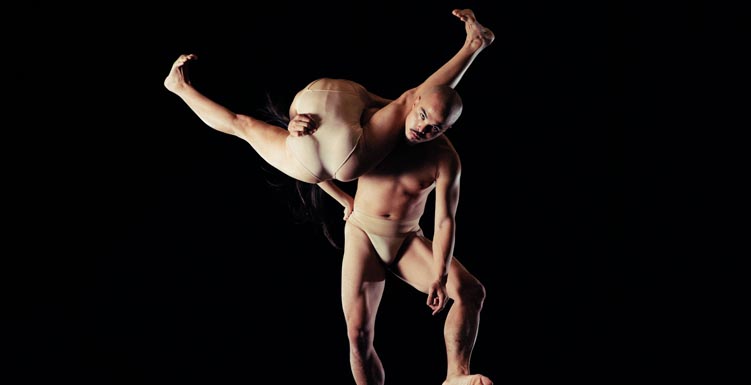

甫獲今(2017)年台新藝術獎的劉冠詳,此次集結編舞、聲音設計及舞者多重身分,於雲門劇場推出新作《棄者》(Karma)之世界首演。這支長達60分鐘的舞碼,源於2015年劉冠詳與簡晶瀅隨驫舞劇團發展《兩對》的25分鐘小品。根據劉冠詳,驫舞劇場曾於2015年至宜蘭演藝廳展開駐村計畫,舞者陳武康與葉名樺、劉冠詳與簡晶瀅在此等開放狀態下,不設限及去程式化地發展各種肢體動作。爾後,隨著簡晶瀅加入英國阿喀郎‧汗舞團,劉冠詳遂邀雲門前輩舞者邱怡文共同發展《棄者》其他動作,故有今日之作。

《棄者》,英文採用「Karma」為名─乃因果報應、業力之意。劉冠詳說明,這樣的命題,源於母親與其在不同時空,因不同事件擁有高度一致的共感,例如:孤單、悲傷、感覺虧欠等情緒而生。這種不可知卻似曾相見的情境,往往被人們解讀為因果報應或業力循環。其實說穿了,乃是不同個體在生命積累的過程中,隨著各種閱歷和挑戰,堆疊出一層又一層既相似,但又全然是個體獨立經驗的風貌罷。即便如此,歷經磨練後的體悟卻十分重要。

《棄者》有別於一般學院型創作,既不中規中矩、肢體動作也似舞非舞,搭配劉冠詳採集各種元素剪輯而成的音樂設計,例如:其與祖父母夾雜國台語的對話、過度華麗而近似浮誇的流行配樂、不知名女性的喘息聲、阿彌陀佛誦經文、舞者自編展現己身故事的Rap橋段等,都使得《棄者》不再是純然舞作,而是兼具劇場創意及聲音展覽/展示意義的表現,成為編舞者的實驗創舉、觀者凝視的新視角。

不過,或許是因為劉冠詳善用各類手法,舞作焦點及話語權亦明顯掌握其身,使得與之搭配的女舞者─簡晶瀅,相對「輕」盈且匿名,讓編舞者原初欲藉舞作表現女性各種變貌及樣態的美意,顯得較為模糊。即便簡晶瀅在演後座談表示,她是運用身體作為自身話語展示,並不認為與劉冠詳之間有不平衡的情況;然而,對於期待欣賞獲2016年英國國家舞蹈獎最佳當代女舞者之姿的筆者來看,不免有些失望。

此作連結《兩對》的發展初衷,然經劉冠詳個人創編後,有了很大的轉變。作品為觀者開了一道觀看新貌,但同時也提醒觀看的他者,在觀舞過程的出入之間,對於編舞者採用的各類元素應維持一定警覺及反身性,那是混雜著編舞者的價值觀、道德判斷、情感意念、潛意識、內在信仰及私密經驗等,一種既殘酷且不完美,卻又赤裸有力的創作呈現。

《棄者》

演出|劉冠詳(編舞、演出)、簡晶瀅(演出)

時間|2017/07/29 15:00

地點|淡水雲門劇場