簡韋樵(專案評論人)

回望、追溯當代失落的記憶和社會議題,為受創主體尋覓言說場域,甚至建構新的敘事,將表演藝術作為某種文化抵抗、非暴力抗爭,一直是許多知識分子或創作者實行撫慰、哀悼受難者及訴求正義等等介入行動的重要媒介。這廿年,同黨劇團的主創者邱安忱除了長期耕耘同志議題之餘,亦在近年來致力於處理島內的歷史創傷,如以政治受難者二代之視角,窺看父輩所遭遇的政治迫害之作——《白色說書人》(2017首演)及《父親母親》(2021年首演),後者更是將酷兒(queer)議題融於白色恐怖壓迫史,將潛藏於身體、不為人知的情欲敘事,融入被主流要求「嚴肅」以對的轉型正義的話題之中。

直面「劇藏史」的三道提問——替代、篩選、辯證1

到了新作《燃燒的蝴蝶》則是撇開前作男性為主的心靈舞台,轉而聚焦於殖民時期女性的殘酷經驗。戰時在國民總動員的政令底下遠赴他鄉,有的可能被掮客或區役所拐騙、強行擄獲等,迫使將肉身奉獻給帝國當作性工具,淪為皇軍的性奴隸,身心在慰安所消耗;戰後歸鄉的餘生,只能躲在角落暗處面對重傷後的瘡疤和污名,痛與屈辱烙印於身心,無法正視如此不堪的過往。

同黨劇團提供/攝影唐健哲

當慰安婦的公共記憶面對國家與意識形態的介入、失敗的訴訟2,且當社會的潛意識早已叫我們忘卻之際,要怎麼拾起記憶的殘碎,替逝者與弱裔(minor)發聲?身為說故事的劇場工作者,被賦予聆聽及篩選題材的權力,他們又該何以直面或裁剪歧異的各種解釋,而不再生產與複製偏頗且刻板的論述?尤其當我們在談論島嶼從帝國殖民至冷戰暴力遺留的「創傷歷史」,每每在國家與統治階級介入下,總是淪為意識形態、政治理由相鬥的籌碼,當權,包含史學論者透過淘洗、同質化、簡化各種民眾的敘事,而創作上又該如何從悲愴的歷史再現中尋覓縫隙,與觀眾一齊開啟辯證的可能?上述三道題,不僅是向同黨劇團等這幾年以「轉型正義」題材進行創作之團隊的提問,也是在《燃燒的蝴蝶》之後的重新思忖。

被天皇揚棄的三種身體——殘破、被賤斥、無所適從

此劇所展演的三種身體類型,不僅僅由曾任慰安婦的春枝(王詩淳飾)和惠美(劉毓真飾)展示。除了曾嚮往著南丁格爾(Florence Nightingale)「燃燒」的精神,穿著「潔淨」白袍遠赴南洋擔任日軍看顧婦助理,殊不知卻落入業者的巧言圈套,被販賣到慰安所,作為軍人洩慾工具的貧窮婦女春枝、惠美等;以及男性遺民代表,台籍日本兵春木(あおき,魏雋展飾)和戰後又輾轉加入國軍參與國共內戰的阿雄(邱安忱飾),他們皆是在日據時期被操作、欺騙為愛國者而奉獻於天皇的「神聖之軀」,卻在戰敗之後,留下如此不堪、衰殘的軀殼,迷失身分的焦慮。

同黨劇團提供/攝影唐健哲

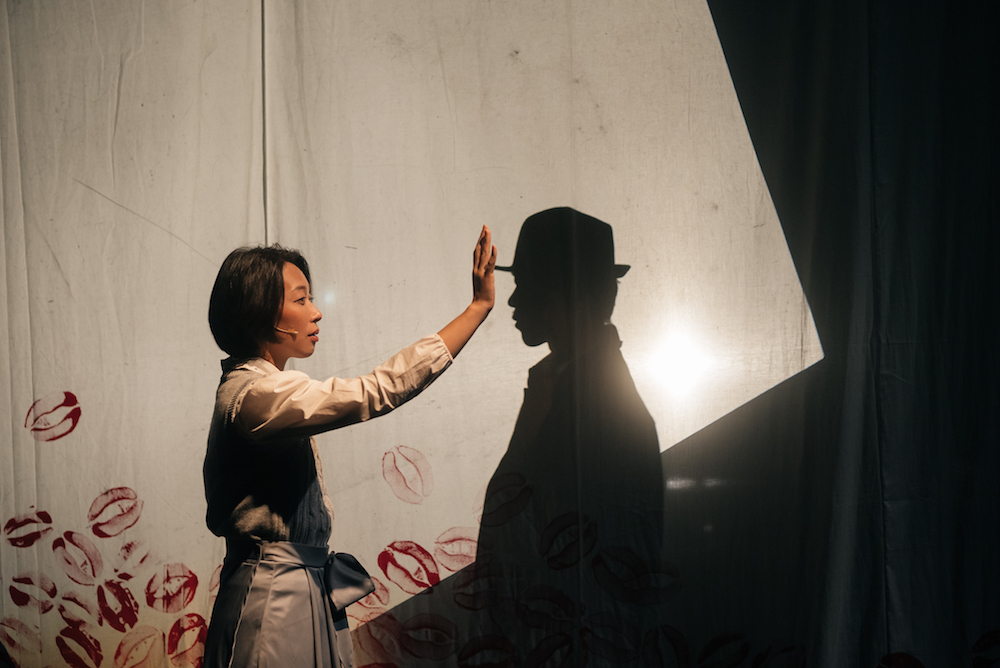

除了承受暴力留下傷印和病根,「憶痕」亦使兩者的精神不間斷地被夢魘侵擾,苦不堪言。筆者得以在情節及演員的詮釋上,看見角色的不安、懼怕到慣常無助的不同狀態層次。春枝娓娓道來那段不願回首的記憶,中間畫面則透過光影,展現慰安所的性暴力過程,一根根陰莖不斷插入裙底,象徵著每日不間斷地被迫接客超過二十多位軍官,暗自承擔他們的凌辱、虐待、性侵等,接續還有血水不斷湧出之場面等等直切的象徵,試圖凸顯出歷史的殘暴性。

用劇場哀悼歷史的三個行動——捕捉、代言、多重化

然而,創作者時而選擇讓角色自述回憶,時而以他者旁白講述出過往與集體記憶,雖然讓劇情發展與邏輯順利往前,卻缺失他們在現實處於「被噤聲」及難以言說的尷尬情境。

當主人翁春枝面對阿昌(魏雋展飾)的追求時,確實有顯現出她的焦躁、畏懼與再三拒絕,但為何她又能輕易地在公共領域上向觀眾言說創傷?為何惠美突然有了體悟想把慰安和逃跑經歷刻畫出來?若我們考慮台灣直至九零年代才有受害阿嬤願意出來公開見證,劇中對女性角色的刻畫,是否需鋪陳更多恥辱、自責、罪惡、無能或害怕丟臉等負面情緒,而非走到劇尾依舊抱有樂觀與積極態度?而在春木的故事中雖有鋪陳出他為了爭取與日本人平等,積極為天皇而戰,在日本戰敗之後三十年才與春枝等人再次相逢,並在一場談話中選擇向日本政府抗議一途。但礙於篇幅,台籍日本兵的情境與轉折交代留下許多空白,導致生命最終走向的自縊缺少了震撼。

同黨劇團提供/攝影唐健哲

當然《燃燒的蝴蝶》並非要刻板地描繪受害者慘烈形象,在慰安所中女性不僅僅只有擔任性的慰安,還需承擔軍人心靈的慰藉,使軍人得以有私人領域放聲宣泄。不管是春枝闡述有的軍人在裡頭表現脆弱不安和悲泣,還有她與春木的相遇及彼此慰藉,都微微透露出慰安婦和軍方不只是正邪對立,且都是被視為國家犧牲之體系下的一環。記憶是複數的,此地情感交織極其紛雜。

另外,我們從阿昌對春枝的質問,反映出現實中記憶被拿來鬥爭的病徵:不管是主動獻身趁食(賣春),還是被強制擔任性奴隸,都不容改變他們是被性暴力對待的女性之現實。誠如春枝的泣訴使觀眾知曉:我們都沒有聽過在南洋慰安所裡的哭聲、我們都沒有聞過被燒過的死屍、我們甚至沒有看到日軍怎麼殘暴地對待我們就妄下結論,那些妄下結論「歷史」總是特意抹去多重、複雜且潛藏不可言說的記憶。好在有劇場開啟哀悼的契機,不斷重新拼湊和尊重受害者的多樣性及異質聲音,鬆動主流所設限的問題框架,甚至不再讓官方替迫害歷史進行代言。

同黨劇團提供/攝影唐健哲

在2005年東京最高法院宣判原告阿嬤們三審敗訴定讞之後,許多人已經抱憾辭世,沒有獲得日本政府的賠償及認罪。或許創作者及飾演她們的演員有更神聖的責任,必須小心翼翼地處理沒來得及轉型的創傷史。現今能夠站出來控訴的阿嬤所剩無幾,只能透過先前的文字訪問及紀錄影像拼湊她們的創傷敘事。劇場的在場及虛構,則應捕捉阿嬤們孱弱的身體何以與強大的國族搏鬥;在煎熬的歷程中,又是怎麼調適心境一步步走向激越抗爭?儘管失敗,卻在擺出「抵抗」姿態那一刻成為真正在燃燒的蝴蝶,筆者還記得大桃阿嬤(本名劉黃阿桃)在1994年受訪之際說得那句:「見笑的,是日本人,不是阮!」,發聾振聵。或許《燃燒的蝴蝶》並沒有走向完全悲觀或悲劇收場,是為了再次尋找救贖的可能性。只是逝者的後代及少數的生者,真的還有討正義的機會嗎?身為「後人」,似乎需要徹底容納前人的殊異敘事、被隱匿的聲音,理解被犧牲的生命背後的體系與結構,接近史實,受難者才有真正重拾「尊嚴」的機會。

註解:

1、取自「劇場史」的諧音,「劇藏史」一詞出自於于善祿在國藝會的研究專文〈台灣「劇藏史」芻議〉(國藝會,2020年4月15日)。

2、1999年8月17日九位曾被迫成從軍擔任慰安婦的台灣阿嬤,遠赴東京至地方法院向日本政府提告,要求正式道歉及損害賠償。2002年、2004年及2005年經過三審,卻以敗訴定讞。在一審定讞時,地方法院以「個人非國際法適用的請求權主體」,「國家賠償法施行前家家對個人損害無賠償責任(國家無答責)、「請求權離於時效」駁回請求。參自阿嬤家:和平與女性人權館之「對日訴訟」資料。

《燃燒的蝴蝶》

演出|同黨劇團

時間|2022/10/29 19:30

地點|國家兩廳院實驗劇場