再見不如不見?一切似乎都從意識流開始

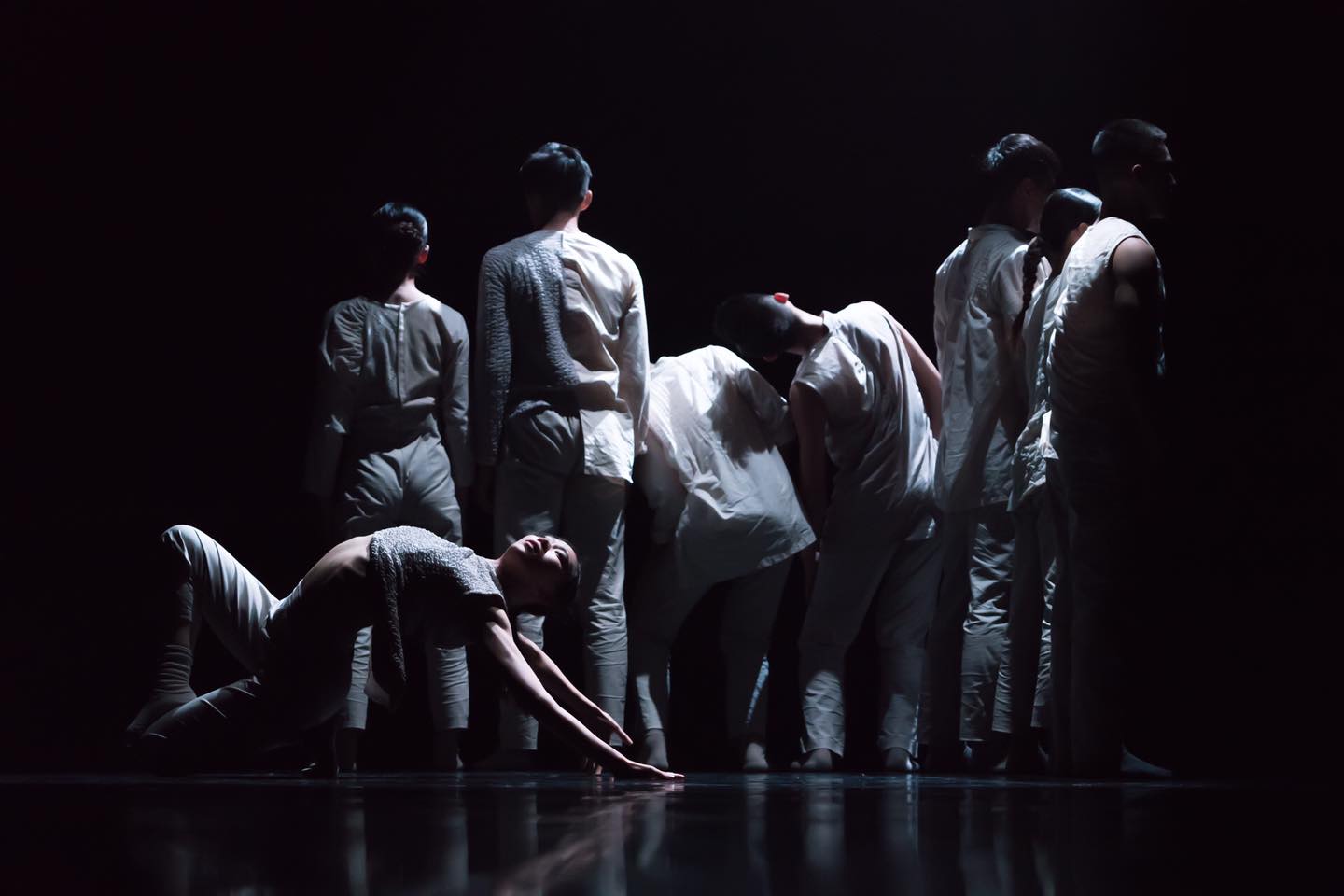

「翃舞製作」藝術總監賴翃中的第二支長篇製作《再見》,同樣是從過去的短篇作品中尋求發展;兩年前的《無盡天空》是以舞蹈家鄭伊涵的書寫作為一切遐想的起源,這次的作品相較之下則是建立在一個流動特質的「觀看」之上,並且群體中空氣感的行走觸碰了作品的本質,不斷消逝的速度感如白駒過隙,忽然而已,對於創作者來說,「再見」這個議題似乎不僅是以兩者的對象作為論述,而是以一個客觀的觀看來聚焦眼前所發生的光陰逆旅,不論是舞者站在危險的高處,以他人身體為支點飄落而下,或是兩人沒有對焦卻可以相互凝視,周遭飄逝過他人的殘影卻恍若未覺,在作品中反覆出現留有「他者」的畫面描述,顯然在這個「深情款款」的主題裡,賴翃中用了更無情而深遠的宏觀去概括了大部分的內容,於是乎我們看不見所謂的角色分配,當抬頭是一個「再見」,如此需要有對象的情感前提下,無屬性的杯子承載了更多更醇厚的活水,流露更多的是其自身所描述的生活經驗:「一場車禍下的旁觀與精神介入」。

他者即地獄【1】

「意識流」Stream of Consciousness一詞,源自於十九世紀美國心理學家威廉詹姆斯【2】所發表,他在其論文中認為,人類的思維活動具有流水般的特質,剪不斷理還亂,其1884年創造出意識流的這個名詞,是為了能表示意識具有流動特質,而不是破碎且片斷的連接,意識流的特徵在於將主觀的感受以客觀的角度去進行分析與述寫。

賴翃中聰明且優秀的選擇,在於他並沒有陷入制式化的「事件描述」之中,而是解剖了再見的本質,進一步衍生更多來自於生活經驗的反饋,因此我們沒有看見當事人,同時也沒有看見離情依依,而是透過觀察「他者」的過程中,感受到了更多、更為細微且龐大的無以為名,譬如其中一幕的走路,舞者鄭伊涵站在人群的上方,同時舞者李冠霖從下方流出,這樣倒影的相互映照雖只是一閃而逝,但筆者認為這正是來自於身體的魅力,透過舞者的肢體測量並建構出作品的全幅繪本,如同波提切利【3】繪製的《地獄圖》(Divine Comedy)層層疊疊,我們不需要服膺於其他跨領域媒材的喧賓奪主,而一如往常地被單一無邪的肉體幾何所折服,話說如此,在觀看完此次演出之後,我仍主觀地感受到畫面流逝太快,來不及補足作品的記憶點就結束,不過在南下返鄉的歸途上,心靈是得到十足十滿足的。

拋棄硬體符號的軟身體

近年來臺灣的舞蹈規模愈做愈大,有許多創作者橫跨不同維度去尋找作品的可能性,科技極大化、懸吊系統、移動舞台⋯⋯等,這些外來硬體的符號不僅加深了作品的議題容量,同時也隨著製作預算的增高,作品水平跟著快時代的腳步扶搖直上,但回過頭來觀看此次的《再見》,透過肢體與燈光的對話,佐以音樂所縈繞的氛圍,筆者仍不禁對純肢體所創造的美好所拜服,尤其是在「移動迷宮」一節,賴翃中透過舞者身體面向的切換,使得中間的舞者獲得情緒上的昇華,在筆者過去的經驗中,這樣使舞者排列L/ㄇ字型的空間框架,有2011年張曉雄的《無定向風2》與2014年黃翊為雲門2所編創的《浮動的房間》,前者大氣而有形,後者神秘而弔詭,同樣的編排手法在賴翃中調理下,儼然得到了不同的解釋權,筆者認為,與其說這個時代需要革新的當代思維,不如說我們需要這樣對思考與創意的咀嚼才是。

臺灣舞蹈家的創作藍圖

距離筆者最近一次觀看演出,且同樣與「再見」這個主軸有異曲同工之妙的作品,為今年八月二十八日在臺北藝穗節中所展出的《如果不能再見》,創作者同時也是自由舞蹈工作者的林憶圻,透過紅外線裝置藝術的浮沉,找到了時間的流逝感,然而值得一提的是,兩人的處理手法,賴翃中感性而具體,林憶圻理性而抽象,先不論他們是如何將這樣兩者迥異的質感相互交融,探討人類情感之必要,在舞蹈創作者持續耕耘的路上似乎是不在話下,筆者不禁期待未來能有一個機會,讓這些同一方向的創作者有一個溝通交流的平台,同時也好奇未來,還會有誰會繼續朝這個方向前進,為觀眾們提供一個新的感受「再見」的不同方式。

註釋

1、尚-保羅・沙特(1905~1980),法國/存在主義哲學家,「他者即地獄,自律即自由」中所述的他者,有人直譯「他人」,也有人指所謂的他者為自身目的的工具人,而非自身目的的主人,文中所引用的為後者,自主性極低的他者行為。

2、威廉詹姆斯(1842~1910),美國心理學之父,「意識流」為心理學詞彙,泛指注重描繪人物意識流動狀態的文學作品,既包括清醒的意識,也包括無意識、夢幻意識以及前意識。

3、山德羅波提切利(1445~1510),其著名作品有《維納斯的誕生》等繪畫,《地獄圖》的繪畫係受託為詩人但丁的著作《神曲》創作插圖,作品背後包含了當時社會對地圖學的普及與文藝復興時期對比例、測量的癡迷。

《再見》

演出|翃舞製作

時間|2020/11/06 19:45

地點|台北 水源劇場