楊智翔

2020年,魚池戲劇節帶領觀眾,穿梭街巷欣賞演出,一路從黃昏走到黑夜【1】。2021年,疫情衝擊臨時轉型,一個線上地方藝術節,令人留下深刻印象【2】。來到第五屆,返回魚池舉行,這次不再漫遊,眾人於當地悠久的廟宇裡外,一邊鬧熱看戲,一邊持續共創「新的傳統」【3】。

策辦團隊自在地既有的祭典與觀光文化著手,接合兩者,試著推進地方更多可能性。演出地點麒麟宮代化堂,本就有酬神儀式,每年農曆六月二十四日關聖帝君誕辰時,會舉辦團拜三獻禮。與穀笠合作社聯手,團隊招集青年深入了解、參與儀典,同時進行策展與田調工作坊。藉此,新的連結開展,他們與在地信仰社群交流,開啟跨世代對話、傳承與轉化慶典的契機,實踐於本次戲劇節。

2022魚池戲劇節「酬神祭」(魚池戲劇節提供/攝影陳華威)

逐漸扎根的新傳統

雖從傳統儀式出發,團隊卻不囿限於此。今年售票首度使用群眾募資,各項方案除了票券,亦有在地有機茶葉、魚池散步地圖、在地商家優惠及過夜遊程等內容供選擇。節目發生於下午四點至晚上九點,若為外地旅者,相當合適安排連日行程(官方即有規劃「台北—魚池」兩日遊程供選擇)。

明顯可見,團隊嘗試以戲劇節為介面,連結南投縣魚池鄉多方位的體驗進行整合,傳遞戲劇節的理念,重點絕對不只是節目安排,地方生活的分享與連結更是策劃重心。不論吃的、玩的、住的、買的、文化內涵或表演,官方主要宣傳途徑很有意識地揉和串接在一起【4】,某種戲劇節深度扎根地方的狀態不言而喻,彷彿本來就存在一樣。新型態節慶的介入(轉化祭典結合旅行),使得魚池既有的元素,變得既新鮮又生機盎然。

至今,戲劇節系列活動如:兒童戲劇夏令營、木屐囒換蕃所、口袋劇場徵選及邀請演出仍連年進行。加上整體新生廟會的意味,兼容當代表演的企圖,今年可說奠基在穩固策展結構下,另有耳目一新的主題推進及場域表現。絡繹不絕的在地及觀光人潮,顯示戲劇節這個新傳統已有逐漸深植地方及人心的跡象。

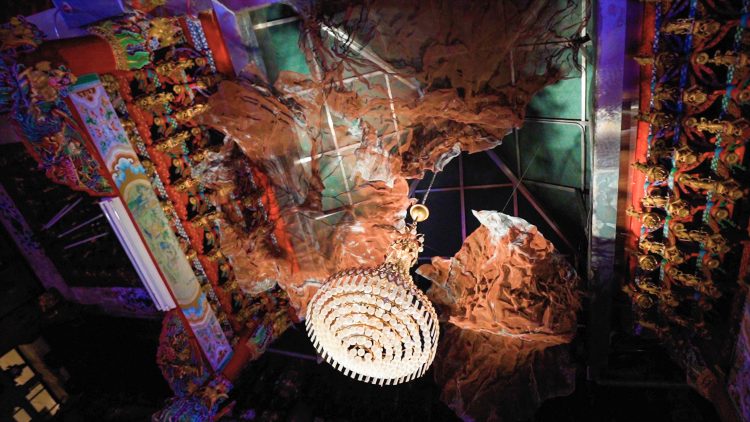

2022魚池戲劇節「酬神祭」(魚池戲劇節提供/攝影宇壕 雲袖)

結構上,六檔節目於一夜接續演出兩輪,共五個區域,樹下、堂內皆有,廟埕另有市集。演出時間皆錯開、緊接,唯有兩檔口袋劇場時間重疊。由於場地規劃得宜,就算不願錯過任何一檔節目,也無需趕場,能從容移動與欣賞。市集精巧,吃用皆有,空擋時間逛逛正剛好。人群在一個又一個廟宇的空間與角落,閒逛、駐足、交談、觀看與飲食,偶爾能聽聞久別重逢的激動叫喊,或見到附近居民信步走近。看似習以為常的互動,在戲劇節的時空結構與氛圍的加諸下,一切變得有些不可預期、更為有機。

酬神祭的當代魔幻

無疑地,除了定時出演的節目,「酬神祭」於廟堂重塑的群眾行為、流動景象,甚至是關係再造,處處皆是無比的日常,卻又無限的非常。

名為酬神,卻不見印象中的符號表現,多得是重新凝聚人心的調度鋪陳。場域中每個觸發盡皆為祭典的部分,鬧熱酬神之餘,推進人們虔敬關照當前的自己與生活,似乎更是今年主題意欲對話、感謝的對象。這在說唱日常心情的「微醺開根」,及反思神話之於自我當代意涵的「部落劇會所」演出裡,皆可察覺。換個角度想,在旅行意味濃厚的「酬神祭」中,步上這趟神之旅的,是神還是人較多呢?

作為人,在整個酬神之旅裡,我曾感受到幾個魔幻片刻,宛若神蹟就在眼前發生。

2022魚池戲劇節「酬神祭」(魚池戲劇節提供/攝影宇壕 雲袖)

其一是因降雨,移至堂內出演的街頭藝術家周子益。他介於魔術、雜耍之間的單人表演,本就含高度驚奇、動魄的情境渲染,加上神祇就在他背後,每當成就各式驚險瞬間,某種不可見的神助力量,似乎正在被窺見。

其二是「五告贊」帶來的口袋劇場《阿嬤!那裡有怪人!》。運用天真無邪的小孩,與笨手笨腳、新來的家神嬉鬧互動,描述一段關於成長、遷徙、幻想與現實的故事。在暗夜幽靜的宗教場域裡,透過射出寫有願望的紙飛機,能向神明許願的設定,帶出童趣、幽默且溫暖的儀式想像傳遞心念。新的神、新的儀式、新生的力量,在頗為動人的結尾之際,彷彿劇中虛構都變得有一絲真實。某種程度上,此作宛若「酬神祭」之於魚池戲劇節關係的縮影,當心念、信念與新念交織,逐漸成熟的行為舉措,終有一天也將會成為舊的擴延、新的傳統,持續傳承與衍變。

2022魚池戲劇節「酬神祭」(魚池戲劇節提供/攝影陳華威)

三度觀察下來,魚池戲劇節確實已走出明晰、穩健且深具發展潛力的步伐,不斷成長茁壯。官方粉絲頁提及今年的節目理念,是試圖翻轉習以為常,創造當代「酬神祭」。然而,地方儀式如何挖掘?沒有儀式怎麼開創?既有儀式何以翻轉?為何需要翻轉?從魚池的經驗來看,答案或許正藏在戲劇、儀式與觀光之間,如何互相神助、拿捏調配,給遊歷其中的人們,種下再度前往的信念與冀望。新的信念一但被創造,那麼當代儀式的建構也就不遠了。

參與「酬神祭」,正像走入一趟神之旅,過程不只有神隨行,也見證到了魚池戲劇節這五年來的累積與非凡。

註釋:

1、可參考拙筆〈邀/要誰來地方看戲?──2020魚池戲劇節【魚池遮;戲佇遮】〉。

2、可參考拙筆〈重新/從心發現距離(感)—2021第四屆魚池戲劇節 魚池起駕響連天〉。

3、參考自《地味手帖NO.06移動販賣車:日常中的地方行動》,〈一開始只是想做戲給阿公看〉一文,陶維均訪談撰寫。魚池戲劇節創辦人巫明如於文中提及,戲劇節的策劃與地方傳統之間的思考與期待。節錄可參閱裏路出版社臉書貼文:風土繫新專欄開箱。

4、「魚池戲劇節」官方粉絲頁。

《2022魚池戲劇節「酬神祭」》

演出|魚池戲劇節團隊策辦

時間|2022/07/30

地點|魚池鄉麒麟宮代化堂