《攏是為著‧陳武康》帶給我的強烈興奮感,首先來自形式的層面上,似乎步步緊逼著評論的態度,在意圖奪回舞作為自我發聲的可能下,刺激了表演藝術的生產關係;而另一層面的豐富度在於,不只觸碰到了身體的基本性質,更以陳武康自傳式的表演,勾勒出某一種「舞蹈身體」的塑成與困境。

首先,關於表演與評論。舉例而言,在陳武康表演伊莎朵拉‧鄧肯(Isadora Duncan)的《母親》一舞時,同樣的段落一共表演了三次。第一次只有身體在說話,第二次一邊拆解動作、一邊詮釋,第三次才加上音樂構成完整的表演。我認為,這一段落直接了當地逼近了傑宏貝爾(Jérôme Bel)與陳武康對於當代舞蹈的關注。當表演本身已經把「編舞」的理念講完,且就是在表演之中展現,那麼無論是觀眾還是評論家,也許就有更多的餘裕可以轉而關注肢體,也就是「舞者」的表現上,而不是首先在「這支舞在表達什麼?」的編舞問題上打轉。在評論的向度上,表面上看來是壓縮了評論的工作,但我認為實際上恰好相反地協助了評論家的書寫。無論是從詮釋的角度來看,創作者等於是主動地邀請了評論的對話,使表演與評論產生了更緊密地連結;或者在詮釋之外,評論也有更多空間去發展深化地討論,而不必總背負著「為觀眾解讀」的任務。

其後陳武康抱著電腦,試圖口述YouTube上的舞蹈內容給觀眾的表演,再一次挑動了書寫與表演藝術之間的關係。隨著影片內容的節奏與張力越來越緊張,陳武康原本理性、客觀的描述口吻也明顯地逐漸成為破碎、乏力的語言,在高昂的情緒中,至多只能給出「一模一樣,但是已經完全不一樣」這種混亂、抽象的敘述。這裡一方面帶出了訊息傳遞必然的落差,看來似乎暗示著觀看的經驗無法被轉述取代;但同時陳武康被那「看不見」的影片所牽動出來的情緒,卻真實可見地成為了一個有效的表演如此生動地印入了觀眾的觀看經驗中,帶出書寫與表演之間有機的相互生產關係。

以這樣的觀點來看待這支作品,便可以發現,《攏是為著‧陳武康》其實非常強調「我們為什麼在這裡?」這個關於表演的生產問題。演出中間插入的「節目單」段落,強行將其實本來就屬於表演的元素帶進表演中,透過結合為表演過程的一部分,陳武康的念白盡可能地要求了每個觀眾去「聽到」構成這齣表演的所有元素,包括編舞者的理念、機構、資金來源,這些「沒有他們,今天晚上的演出是不可能的」卻相對容易被一般觀眾所忽略的。因此,《攏是為著‧陳武康》可以說是在各方面檢討了表演的生產關係,討論了「評論─演出─觀眾」三者間的交互關係。

另外一個重要的主題則是整個上半場,關於「陳武康」自傳性質,同時也是作為一個更基本的,關於「舞者身體」的思考,或許更精確地說,是「陳武康」這個身體如何被形塑出來。當然傑宏貝爾在創作論述裡有提及前四段舞以及第六段的來賓演出屬於「客觀的身體」與「他者的身體」,不能否認這五段關於身體論的重要表現,但此處我想先聚焦在自傳的部分上,因為關於這部分已經有不少關於傑宏貝爾之前作品的身體觀討論,且考量到筆者自身的專業度故按下不表。

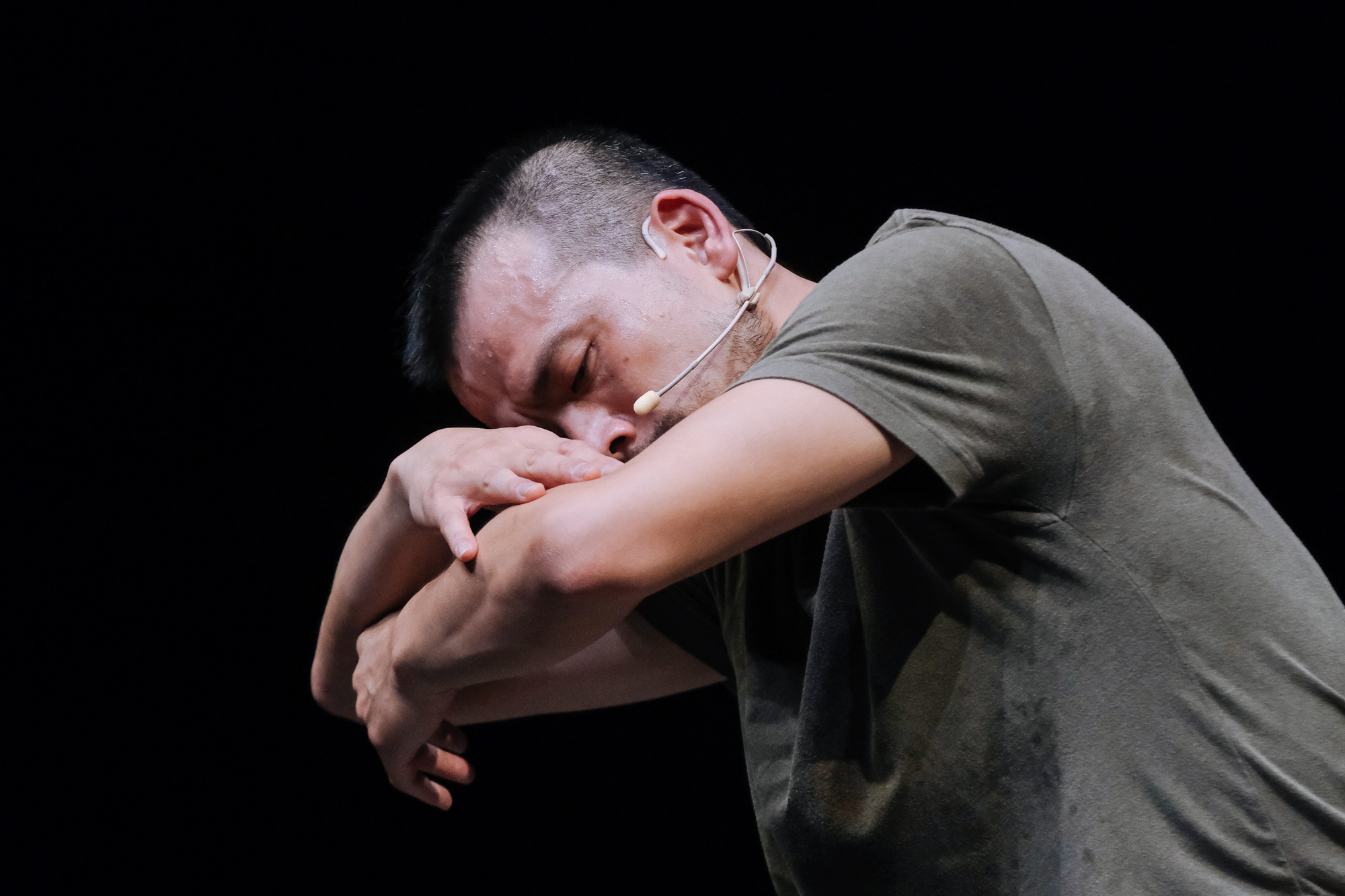

陳武康的自傳式表演扣合著「我們為何在此?」中的舞者這一部分的主體展現,明白地告訴觀眾眼前這個表演者「為何會在這裡?」而聚焦到陳武康的這段舞者塑成,則可以看見非常豐富的時代脈絡。從小時候的好動曾被送去學鋼琴、進入國立藝專學習:芭蕾、現代、即興、民族、創作,一直到去到美國成為一個「芭蕾舞者」,這前半生從1989到千禧年的成長過程,正好碰上了解嚴後、冷戰後的積極西化,因此那一段陳武康敘述澳洲舞團來台,而作為藝專學生去台上搬盆栽的打工結束後說的:「回到台灣,不對,回到學校」我想應非單純的表演口誤,而是暗示著芭蕾作為某種遠離台灣的符號。

這於是就很有趣地遙相呼應了近期《從一數到五》、《吃土》等作品,這些同為千禧世代學院出身的舞者們,不約而同地在當代回頭思考身體認同的徬徨。而對陳武康來說,即使認同問題被解決,能夠「擁抱不同的文化」,但始終困擾著舞者生存的仍然是在物質條件上,整個生產關係對於編舞家、總監的過度重視,於是再次回到了對表演的生產關係,也就是「我們為何在此?」不斷提問的關注。

《攏是為著・陳武康》

演出|陳武康

時間|2020/07/31 19:30

地點|台北中山堂中正廳