張懿文(駐站評論人)

實驗劇場變身拍賣場,在場中放射狀蔓延的紅色塑膠椅中央,一台跑步機成為中心,四周牆面上則裝置著有如工廠牆面的大型廣告看板,錯落投影著各種語言的移工、人力仲介與外籍新娘(保證處女)廣告。

節目一開始,陳武康以拍賣場主持人的方式出場,他拿著麥克風,邊走邊問道:「大人老了怎麼辦?想要在家吃健康但又不想自己動手做怎麼辦?開公司想提高營收但本地勞工又太貴怎麼辦?想要結婚生小孩但又不想陪玩陪讀陪洗陪餵奶怎麼辦?」在成串問句中揭示了表演的主題:我們習以為常的安穩日常生活之前提,是角落裡默默地付出經濟與貢獻勞力的移工。於此,觀眾宛若進入一個菜市場般的熱鬧情境之中,帶著揣測不安的心情,進入關於人力、勞動與奴隸市場的自我質疑之中。

神話學II:人造地獄(莎士比亞的妹妹們的劇團提供/攝影陳藝堂)

只見陳武康化身拍賣場師,中英雙語台詞輪番上場,與觀眾互動時的即席翻譯令人好生訝異,而當他跳上牆邊一隅的鷹架台上高歌一曲時,也讓人感覺彷彿在看音樂劇。陳武康順手拈來如順口溜的「印印臺泰柬菲」(意指印度、印尼、台灣、泰國、柬埔寨和菲律賓,但劇中還有指涉越南 ),詢問觀眾「去過這些國家中的哪一國?……如果下輩子投胎,最希望誕生在哪一個國家?……請說明為什麼!」在此「公民投票」和「選擇理由」參與過程中,觀眾宛如成為實境秀節目的參與者,也隨著劇場氛圍,進入思考的脈絡之中。

環形投影連線交錯的跨國劇場

《神話學II:人造地獄》以但丁《神曲》中的「地獄」、「煉獄」以及「天堂」幻化為為展演的敘事結構,將蒐羅而來的移工故事交織為對話,讓散落各處、透過人力引薦、經歷全球化下勞動人口流動的旅程,演繹成階級流動的掙扎,探索亞洲移工從故鄉飄移到他鄉的遷徙路徑,以此探討在全球資本脈絡中的當代離散經驗。此刻的《神曲》 是斷章取義,有如一個藉口,纏繞出關於天堂、地獄和原鄉的移動想像,導演巧妙地將西方神話加入其他元素,從跨文化劇場中的西方經典回望亞洲,並聚焦於亞洲的矛盾和身份認同的混雜性。

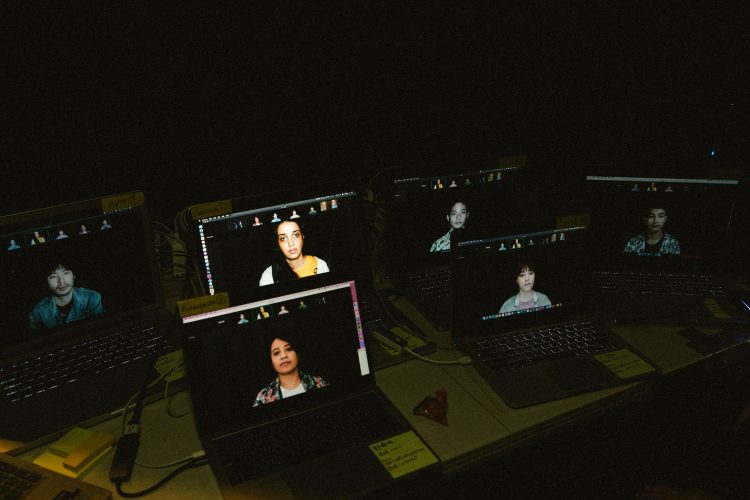

表演結構從《神曲》的「七宗罪」翻轉為「七美德」(Humility, Kindness, Charity, Chastity, Diligence, Patience,Temperance),並穿插著一段關於魚的故事,構成演出框架。從「邊界」出發,由七位來自亞洲各國的表演者跨國遠距匯演,他們的臉孔投影在四周牆面上,一個接著一個,闡述人和移工的關係,接力述說著移工在生活和工作上的不同境遇:有泰國移工在沙烏地阿拉伯皇室偷走藍鑽石的神奇故事、有手無寸鐵也不會開車的越南移工,被舉報為偷車則遭台灣警察九槍斃擊的事件……。

神話學II:人造地獄(莎士比亞的妹妹們的劇團提供/攝影陳藝堂)

遠端連線現身的藝術家,在環場投影虛實交錯、左右四方展開的編排中,與觀眾串接宛若虛擬實境般的未來劇場意象。現場的空間部署,包含現場演出的陳武康、遠端的跨國表演者即時影像,與觀眾一同協作出一個未竟的現場,共同完成想像的亞洲共同體。此刻環場空間既像是在當代的美術館觀賞視覺藝術作品的多頻道裝置、又恰如其分的呼應劇中探討永不止息迴圈觀看的資本主義邏輯。線上參與的各國演員,在不同屏幕切換中活靈活現地傾訴著,他們在錄像中破碎的剪影(如顫抖眼睛的大特寫),如怨如慕、如泣如訴召喚著觀眾的心靈,讓人彷彿置身移工的跨國身份處境,在國與國的物理現實距離、全球資本主義、跨國網路連結的科技運算、真實與虛擬的空間場景裡,自然地融入劇情中。

誰也無法逃跑、沒有人能離開

《神話學II:人造地獄》恰如其同名著作、藝術史學者Claire Bishop在討論參與式藝術的《人造地獄》【1】一書所描述的,觀眾在「真正的」參與式藝術中進入了批判思考的脈絡——他們要一直不斷的移動,目光在環場的螢幕裡尋找對應的焦點,反思自身的處境。而每個在環形劇場中的人,再怎麼移動,都無法離開螢幕視點的凝視,有如法國哲學家傅科在《規訓與懲罰》【2】中提出的著名環形監獄(Panopticon)隱喻——誰也無法逃跑、沒有人能離開這個系統和其運作的邏輯。

神話學II:人造地獄(莎士比亞的妹妹們的劇團提供/攝影陳藝堂)

於是貫穿全場的是場中央的跑步機,陳武康在機器前後調整速度,時而輕鬆慢跑、時而快速奔馳,他揮汗如雨、大口飲水,而不斷運轉的機器,與在機器紐帶上隨波逐流的奔跑者,帶出了無法停止的資本主義運轉系統的勞動邏輯。這不間斷的肉體勞動,也代表著當代的贖罪卷,從人力仲介、跨國運輸、遠端連線,到場中永不停歇的跑步機器,形成一個在固定軌道上的永恆迴圈,而無法止息的身體氣味與聲音,迴盪在四周多頻道錄像裝置裡的故事,也交織出一種形式與內容、符號與象徵寓意縝密結合的跨國劇場。

註解:

1、Claire Bishop,2015,《人造地獄:參與式藝術與觀看者政治學》,台北:典藏藝術家。

2、Michel Foucault, 1995, Discipline & Punish: The Birth of the Prison, Vintage Books.

《神話學II:人造地獄》

演出|莎士比亞的妹妹們的劇團

時間|2022/4/15 19:30

地點|兩廳院實驗劇場