劉冠詳《變態》

這一首帶著憂鬱、詭譎且鬼魅的舞蹈,圖騰式身體形象,從音樂、動作到情緒堆疊都充滿了焦躁的氣息。舞者身體的糾纏,特別是從腹部接觸、雙腳M字型或ㄇ字行的雙腿起始,讓人想到印度廟中神祇,又或是性愛互動發軔之初,生命原始的祭儀動勢,像是雙修的身體,如蜈蚣般的扭動,他們顫抖、爬行、交合而又分開,在欲求與慾望不被滿足之間,彷彿暗示著一切的瞋癡飢渴,終究來自於生命原初對性的驅動力—這是對生存、對活著的渴望。

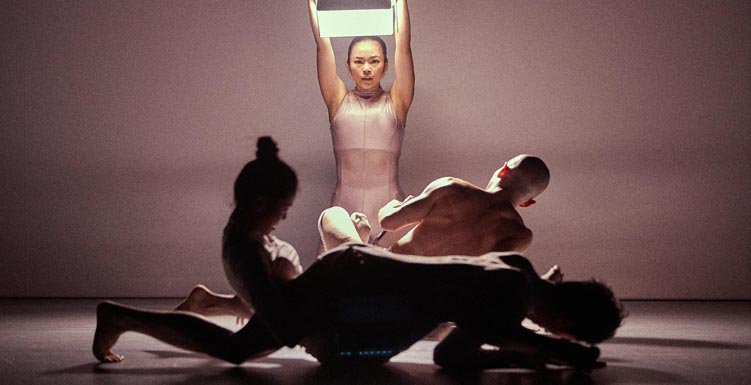

手持燈箱的舞者,從對角線、斜面、環狀等不同樣態照射表演者,舞者又或是將光照向台下,讓觀眾直接感受到光線的刺眼,而表演者在面對強光時,拼命睜大眼睛的樣貌,也因此更加讓人印象深刻:他們如何能與直視強光中想閉眼的直覺對抗,竟在這樣刺目的光線直射中睜大雙眼?這是明知不可為而為之的宿命,趨光性的舞者,就像迎向陽光而生長的太陽花,又像是飛蛾撲火,奮不顧身,面對的是生命無解的習題,好似出生的痛與無法逃避的命運。

一如以往,藝術家劉冠詳設計的舞台音樂效果特殊,聲音直白用得巧妙,不管是如爵士樂般抒情、鋼琴聲的優雅輕快、人聲的細語呢喃、嘶吼、詭譎狂笑、或口水吞嚥、或是音箱爆音的狂躁,都與人物畫面形成張力,製造出緊張而對立的關係,或許也暗示了創作者試圖擠壓出內心中善與惡掙扎的可能。

而舞台上的瞋癡貪笑情緒,似顫抖、似呼喊、又似開懷,是在像此即彼,又再像彼即此的轉化曖昧之間,讓人看見交雜的混亂不安與痛苦,特別是光頭(或平頭?)男舞者獨舞的幾個片段,幾乎是舞踏般的質地,面孔在似笑似苦之間,手臂的重量也成了詛咒,他抬起手,那重量似乎已經承受不住,而扭曲在頭後方懸掛擺動著,身體的物質性宛若是種割捨不了的前塵債務,竟在揮手癡笑與震動身體的瞬間,讓人有些著迷、有些恍惚。

劉冠詳以類似《棄者》的肢體語彙出發,卻進一步抽離上次強烈的自我中心狀態,上次的《棄者》,筆者以為是「讓人看見編舞者以自己為中心,在暴力中的怡然狀態—施暴者與承受者似乎在這不斷的施與受的輪迴中確定自己的存在感」【1】,宛若迴圈般無法脫離的耽溺,然而相較於《棄者》,《變態》雖然一樣讓人看見創作者的騷動不安、與無法駕馭的矛盾情感,然而令人欣喜的是,這件作品也表現出創作者轉化自身困境的努力嘗試—除了藝術家在《變態》節目冊中所述的宇宙光年之外,好像還是保有著返身回視的誠實、與多了一點的謙卑。

蔡柏璋《Aller Simple》

開場的破題,從有些新潮地解釋《Aller Simple》的翻譯起始,舞者在冷光藍色調的舞台空間中,依據蔡柏璋的口白做出走路、奔跑、滑行、跳躍等不同的動作,在白光照射和俐落清晰的群舞中,每位舞者運用不同當代塑料材質設計出的簡單服裝搭配,讓整體氛圍帶有一絲科幻時尚的未來感,這個起始很新鮮,讓人期待接下來的發展。然後....

搶著麥克風的舞者似乎為了發聲而發聲,嘶吼中讓人感受不到發自內心的真心誠意,像是為了喊叫而嘶吼;群舞的動作像是舞者在簡單指示中做動作發展的練習,失去了舞蹈語彙的創造性,動作稀鬆平常到有些直白的程度;而舞台上有幾處讓人印象較為深刻的視覺景觀調度,如蘋果散落地板的一瞬間,或是結尾處敞開舞台後方的黑色簾幕,露出映照在景觀窗外月光下的樹幹銀色倒影,有那麼幾個運用物件的片段,讓人想起伍國柱深受德國舞蹈劇場風格影響的編舞,可卻又大大的不相似,唯有楊凌凱的口白片段,白色的紙張隨著她的手散落地板,讓人似乎還可以喚起一絲絲情緒。

舞者的身體動作了無新意,而在缺乏動作語彙的同時,本劇也缺少了戲劇文本的支持,整場演出進入既不舞也不戲的尷尬之中,對比劇場與排練空間的資源,似乎也讓人覺得頗為可惜。結尾再重複一次開頭讓人眼睛一亮的解釋《Aller Simple》片段,這一次,彷若暗示了作品的「Aller Simple」,這是創作者對觀眾的單一旅程,也是頭尾呼應的「殊途」同歸,疏離而單向的冷調慣性,或許正是對本作的最好註解。

註釋

1、請參考本人之前在表演藝術評論台寫過的劉冠詳《棄者》演出評論 http://pareviews.ncafroc.org.tw/?p=25497

《春鬥2018》

演出|雲門2

時間|2018/04/20 20:00

地點|淡水雲門劇場