簡韋樵(專案評論人)

荒土世界的死寂聲響

在嚐劇場的新作《樹洞男孩》及前作《抓住星星的野人阿爾迪》,皆由音樂設計卓士堯和擬音師(Foley Artist)陳晏如兩人協作、現場「造音」,讓擬音(foley)表演型態的加入,儼然成為該劇團表演的招牌。每每欣賞嚐劇場的作品,在感官上它們不只以「視覺」召喚孩童走進劇場的世界裡,也從現場的一些毫不起眼或者毫無相干的小道具,時而搭配效果器,部署生動且多變的人工、混濁、細膩音效,豐富「聽覺」感官,使觀眾投入創作者構建的異質空間(heterotopia)。

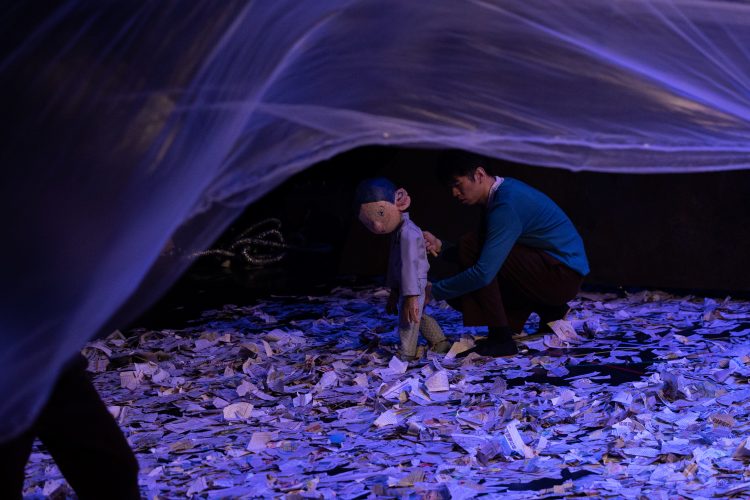

樹洞男孩(嚐劇場提供/攝影58kg)

在《抓住星星的野人阿爾迪》中,擬聲創作者在現場製造自然環境音,慢慢地將觀眾引領至人猿阿爾迪生活的遠古時代,重現超現實與傳說故事的迥異圖景;而此次作品《樹洞男孩》則將戲中時空拉到「近未來」之幻想:地球已飽受戰爭和毒氣摧殘,成為近乎死寂的荒土,擬聲的元素不再「模擬」現實聽得到的聲音,而必須從一片荒蕪當中「創造」以詮釋科技及非自然音效,並夾雜於虛構、扭曲變形的風、海等「自然」環境音。

例如,台上的擬音師揮舞水管並敲擊著銀色舊鐵桶,聲響送至電腦與效果器後,做出快慢及強弱的層次,以此表現出飛行船的速率及高度變化。必要時,擬音還須和演員及操偶者進行表演上的搭配,如兩隻表現孩童形象的人形偶,克隆人(human cloning)代號HP304A,和生活在地底下的人類倖存者莉莉絲。偶的「人味」和「生命跡象」不只在操偶者的配音上,還有動作上的碎音、長途跋涉的效果聲等,因應劇場調度和節奏、演員肢體變化需求而進行修飾、增減或調整細微之音。

樹洞男孩(嚐劇場提供/攝影58kg)

血液融合計畫宣告失敗

事實上,觀眾難以明確得知為何《樹洞男孩》的世界是如此滿目瘡痍、渺無人煙。我們看見的是,舞台的地面早就鋪滿了舊報紙屑,似斷壁殘垣剩餘的灰燼;走道及角落可見破舊、滿臉髒污的玩偶堆,能想像的是他們的主人早已在大戰中逝去,甚至象徵著它們就是那群已經在戰爭慌亂當中死去的人們。瀕臨滅絕的人類角色或者其他出場的角色,只有來自外星政權、少數的科學家及第一個出現在地球的克隆人HP304A。當活在地底的老科學家巴斯卡及學徒莉莉絲要勘查地面之際,還需戴上防毒面具並慎防地雷的埋伏,老科學家亦不准莉莉絲獨自前往平地。

然而,外星政權的首領為了製造一批「新人類」聽命於他,便逮捕HP304A及莉莉絲進行「血液融合計畫」,建造優良的基因來滿足他的法西斯慾望。如此「思慮不周」的殖民計畫因為兩人血液的抗體反應而宣告失敗,HP304A也因為在逃亡當中遭到外星首領的突襲,意外從高處墜落,喪失機能,無論莉莉絲再怎麼呼喊,依舊回天乏術。

樹洞男孩(嚐劇場提供/攝影58kg)

HP304A及莉莉絲的探索、邂逅及逃亡之旅,使他們輕盈的身體感受到了地球殘餘的自然界力量,風和海浪的聲響,綠意盎然的春景,是他們的回憶與懷念,亦是自由想像那些早已失去的遺忘之土。莉莉絲追問HP304A的來歷,HP304A卻對難以解釋自己是誰。此刻的心情無以名狀,克隆人身為人類的複製物種,被賦予血肉和情感,他卻沒辦法關注自身慾望,無法知道自己存在的意義。他就是一個沒有名字,也沒有過去歷史,甚至被他人利用、控制的「物品」。而HP304A為何會是所有人想創造或捉取的目標,是為了人類的繁衍和重生,還是優生學的操縱?觀眾只能憑藉線索去猜想。

在劇場上演三部曲世界觀的挑戰

主創者洪信惠在演後強調,《樹洞男孩》是三部曲中的第一部曲,留下許多線索還待處理。暫且不論角色間的情感糾葛,或許二、三部曲會繼續發展。但,在短短的一小時,文本形塑的邏輯和主要人物形象,甚難讓人看到角色行動背後的動機與目標,也難讓人看懂複雜世界觀的層次描摹。如造成末日的衰敗與蒼茫的原因?無差別屠殺的摧毀性力量是什麼?為何又需要發明克隆人?人類非得在「未來世」重生的意義?再者,反派人物為何以孩童形象,表現出任性又極端的陰暗層面?反派人物做出令人費解又生硬的人體實驗,將無性生殖的克隆人和有性生殖的一般人類血液結合,能達到何種結果等等,皆為筆者於第一部曲觀察到的世界觀疑點。

樹洞男孩(嚐劇場提供/攝影58kg)

筆者認為,若是讓觀眾,尤其孩童觀眾,在這些問題上無法獲得梳理,也感受不到自然被吞蝕的殘酷,反倒可惜了這齣戲欲批判及傳達的重要省思,更難以理解該何以重拾對沉淪世界的美好。嚐劇場的作品所涉及的社會議題總是嚴肅且具時代性,《樹洞男孩》更是當代社會的一面鏡子。如克隆人的科技倫理問題,科學家在地球上配戴的毒氣面罩就像我們為防堵Covid-19病毒的口罩,以及戰爭帶來的無窮盡毀滅。在地底生存的人們,亦象徵著我們在新聞上看見的,因戰火被迫躲於地下防空洞裡的人民,以及在地洞裡奮起抵抗的狀態。

《樹洞男孩》涵蘊對孩童的教育意義且強烈呼應著現實,創作者值得將這些具有辯證性的課題再深化。冀望在二部曲和三部曲中能夠補足上述些許的缺漏,構造出更具共感、奇幻與奇異的世界觀,讓孩童得以用質樸的雙眼,觀看此時此刻所處的混濁現實。

《樹洞男孩》

演出|嚐劇場

時間|2022/07/17 10:30

地點|臺灣戲曲中心多功能廳