2009年9月,我曾經看過一支舞,北藝大B402小劇場的天花板滿掛了三百餘盞昏黃的電燈泡,有大面鏡,在作品中,照出空間裡的舞者,及環繞舞台而坐的觀眾們,作品名稱《The Other Side》,數學系背景的編舞者鄭皓,以空間和動作嘗試身體視角的限度。2011年11月,連續幾週在華山東二館看裝置有舊報紙堆和巨大氣球的《繼承者》,看驫舞劇場所有舞者在空間中發生的事,或也是第一次看黃懷德和黃詠淮跳舞。而到諧擬自海明威的「老人與海」的《男人與狗》,「三個性格迥異的、不知道算是男孩還是男人」的編舞者便湊在一塊共同創作一支作品,面對各自或有、或無交集的成長事。

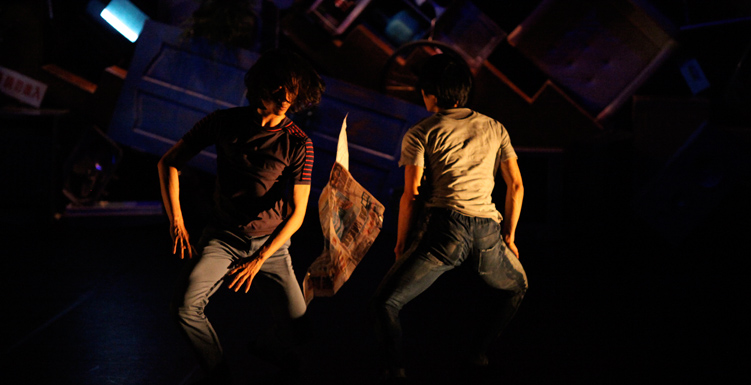

開場三人各據在立起人高的沙發或長椅,舞台是攝影《宅》系列王建揚,擅以裝置流行物件與身體所搭建出的魔幻場景,古董風扇、電視機、斜倒的櫥櫃、告示牌欄柵、動畫玩具,堆滿的整個偌大佈景,兩人旁觀著黃詠淮一段獨舞的開始。《男人與狗》許多部分分別是三個人個性有異的身體動作,線條柔軟細緻、作品中卻常啟動有隱隱的暴力性的黃懷德、帶有雜技身段和技巧的黃詠淮,以及較具力度強度的鄭皓,互相展開某一種男人之間的「戲謔」張力,推擠、攪身拉扯、反覆撞上透明的軟墊,藉由一根長杆抵住胸與喉所隔開兩人的身體關係,翻讀報紙。然而對照於驫舞先前一齣《兩男關係》,《男人與狗》的動作元素卻總是在一種意圖模糊、形式底下似無交集的關係過程;或者說,某一些問題來不及理解和解決。

有趣的是作品中也呈現了這些年輕創作者們某些共同的特徵,最明顯的莫過於對戲劇性、敘事性的興趣傾向。兩句門前莫名插入的台詞「歡迎光臨」,野外導覽的獨白;如同《等待果陀》中地主Pozzo以鏈繩牽住奴僕Lucky,鄭皓以一條長長的繩,綁在黃淮德身上,走進舞台側邊刻意露出的觀眾座椅上反覆拉扯牽制;或者是最末三人搭於台中小船上,在風傘轉動起的風中,彷彿野餐般不斷拿出酒杯、拉炮、撲克牌;以及三人消失,徒留狗兒的魔幻般結尾。近期的林素蓮、楊乃璇,尤其劉冠詳的《霧》或是這些作品中最特別的一個。

另外則是巧合地可看見以三個男舞者為結構的創作,從鄭宗龍《在路上》、黃翊《雙黃線》(加上鋼琴手)、張堅豪《合體》,各有關係的展開;然而三個人,對《男人與狗》,到底意謂著什麼?如若再加上他們的「狗」,我想是需要黃懷德等進而思考的。從《翻滾吧舞男》到《男人與狗》,如何能在舞蹈所帶有的敘事傾向的特質下,以及三個男舞者所構成的特殊關係中,給出不僅只是形式上的(我覺得他們藉由敘事上的技巧,將拼湊的段落接合在一起尤其結尾),而是關係上的(不僅只男孩般的惡劇)、空間上的(王建陽的設計在舞作中失去攝影所構成的魔幻空間感,反而更為平面影像一般)、身體動作上(而不僅是各自風格的solo)的創造性,或許才會是他們在創作上真正「從男孩跨入男人」的成熟階段。

《男人與狗》

演出|驫舞劇場

時間|2013/05/18 14:30

地點|台北市水源劇場