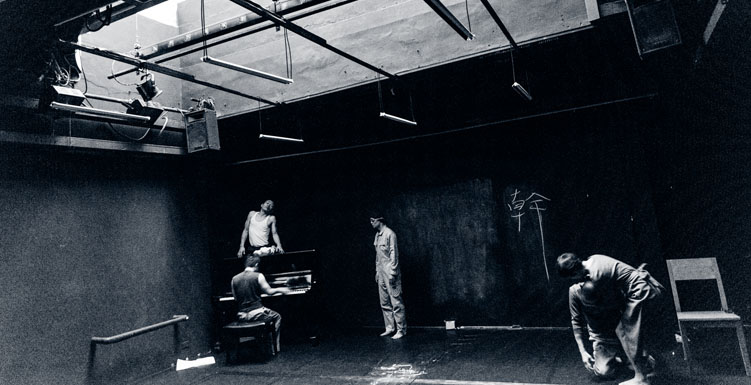

演出從觀眾進場時即開始,每位觀眾報上自己的名字,一位男子在舞台後方的黑牆上用粉筆記下觀眾的名字,觀眾被引導入場,而演出則在冷氣關閉之後才開始。男女表演者在舞台上移動走位、轉圈互望、張手擁抱、又在伸直臂膀的同時,再向天空展開雙臂。另一個表演者將原本台上觀眾的名字抹去,只留下後來才被寫在牆上到舞台中央的聖經福音名字(如馬太,馬可等),而女表演者黃柔閩開始彈琴,第四位表演者拿著水管出場,噴水將地上的粉筆字抹去,直到舞台上出現一個小水池,一個表演者的膝蓋著地,在地上搖擺扭動畫出弧線,而來自韓國因腦性麻痺而肢體無法自主靜制的姜聲國躺在水上,把外衣的毛巾脫下擦拭著地板,此時鋼琴音樂升轉為激烈,另一表演者走到舞台後方,在黑牆寫下「幹」字。

燈亮,黃志勇擺弄姜聲國的腳,移動他的手,姿勢近乎國術館推拿整理的手勢,兩人的身體互動有著近似接觸即興的概念,縱然並未有著明確的重力移轉,但兩人的身體互動暗示了彼此擠壓推擠的爆裂性,像是掙扎著、對抗的身體,而姜聲國手指的扭曲和足部像是站不穩的傾斜狀態,透過腦性麻痺者的歪斜步伐,與屈身蜷縮加深了這樣的衝突感。而一旁角落的紙箱也在此時開始移動,雙腳萎縮的鄭志忠從紙盒內出來,三位演員在舞台中央扭曲倒地,彼此交疊的肉身掙扎。下個段落是全盲且右腳踝粉碎性骨折暨左小腿骨裂的李新寶與鄭志忠的雙人舞,維持上個段落黃志勇與姜聲國的互動,李新寶與鄭志忠的接觸一樣充滿了憤怒有若困鬥之獸的情緒,鄭志忠手部強壯力道穩健,而萎縮的下半身卻有著不相稱柔軟雙腿,在拖行的同時顯出異常的流動性,他們的喘息聲配合著彼此用身體方式不同的互動、觸摸,強烈的感情到了末尾終究趨緩,兩人擁抱而後站起,燈光驟暗,寂靜中,凸顯了舞台後方牆上的「幹」字。

舞台從側邊繩索上拉出一面鏡子,姜聲國走上前看見鏡中自己,扭動著身體發出憤怒的聲響,跌倒在地,另一人出來擁抱著他,摸著頭安撫。在令人留下深刻視覺印象下個片段,表演者從另一人嘴中挖出鮮紅色的液體,而腦性麻痺患者姜聲國的聲音,以讓人不容易理解的韓語話語在場中播放,帶來混亂語言的效果,而另一表演者在舞台中攤著身體,有如擱淺在淺淺水面上的活魚,三人最後都貼在地板上無語。最後,姜聲國跳上一旁黃柔閩的鋼琴演奏位置,一起彈奏,其他的表演者最終一齊搶著鋼琴彈,演奏出眾聲喧嘩的混雜聲響,而帶著蛙鏡的表演者,緩緩地拿著鏡子,走到一旁的椅子上,黃柔閩最終被擠出鋼琴彈奏者的位置,演出在聲音從混亂中間歇而結束。

傅科在《臨床醫學的誕生》一書中,探討病人的身體在醫生眼中,是一種降級(degraded) 的身體,在知識訓練的過程中,醫生的觀看與對待病人身體的方式,已經形成一種權力的位階,然而,在這場演出中,殘缺的身體挑戰了觀者對既定活動想像的認知,這些移動凸顯身體多樣性的可能,好似在告訴觀眾,本來就是有這般不盡相同的移動和使用身體的方式,在劇場巧妙的美學融合下,觀看的權力位置似乎被打破。此表演也讓人聯想到前陣子王墨林為北美館台北雙年展演出《哈姆雷特機器詮釋學》中的幾段話:「我就地躺了下來,傾聽這個世界跟死屍一塊地腐化」、「我把自己那官僚化的軀體倒掛起來」【1】,身體的歪斜,用安安靜靜、持續不間斷地節奏,貫徹整齣作品,而命運的作弄,不管是上帝的安排,又或是生命中的偶然機運,都在所有人(包含觀眾)的參與中成為現實,即使是在面對鏡子的片刻,端詳鏡中反射中的殘缺,也只能短暫的低聲嘶吼,過眼雲煙,這即是現實社會中的平行宇宙,不知是否有人關心探問的另一個角落,是雲淡風輕的日常,卻也是真真實實的存在,那或許就像是生與死亡之間的距離。

此劇最讓人驚喜之處,或許是其「第六種官能表演」的概念:創立於2001年的「第六種官能表演藝術祭」,「從『表演者與工作者在此場合呈現出正常的五種官能之外的另類動作語彙』的發想,產生出『第六種官能表演』.......無論是身心障礙別,或身分與社會階級的認同與排除──其機制與脈絡,均透過表演者與研究者等把其中豐富的形象在劇場裡引介出來,不僅在以弱勢/身心障礙者通過表演,改變一般人對障礙身體不能自主活動的刻板印象,同時也從中發展、累積新的在地身體表演形式的美學思考。』【2】在演出開始,也就是冷氣關掉的同時,嗅覺向來頗為敏感的我,斷斷續續地聞到一種身體的味道,雖不能確定是從觀眾席這邊發出來,又或是從舞台上演員身上的氣味(筆者坐在第二排),那是類似老人身體的氣味,帶著一點生病的腐敗,又是淡淡酸酸的腐朽氣味,不管是刻意也好,湊巧的意外也罷,在觀賞這場演出時聞到這些味道,果然好似打開了「第六種官能」,感知了除了視覺之外的表演形式,而這氣味也隨著演出結束,在感官印象中留著,儲存在記憶裡,從劇場帶回了日常。

註釋

1、請參考《哈姆雷特機器詮釋學》節目手冊。

2、參見本節目節目單。

《關於生之重力的間奏式》

演出|身體氣象館

時間|2016/12/31 19:30

地點|牯嶺街小劇場