雖然布拉瑞揚在謝幕時,說,因為下雨,演出從戶外搬進室內,為了怕大家無聊,所以先叫舞者出來唱歌。說得好像一切都是隨興所至。可是端看布幕完全拉開,觀眾視線直觸濛著雨的樹木和草地,以及舞者牽手繞圓,唱〈我們都是一家人〉,卻怎樣就是不唱出「一家人」三個字,而是把歌詞改成「從前的時候還是從前的時候,現在的時候還是現在的時候」,布拉對於原住民的集體性如何在劇場裡轉化為一種場所精神,其實異常敏感,軟中帶硬。

翻讀黃國超論文《製造「原」聲:台灣山地歌曲的政治、經濟與美學再現(1930-1979)》 (2010),讀到撒古流告訴論文作者:「快樂的唱悲歌,是原住民『很高竿』的地方。」我以為,這句話就是這支舞作的核心了。《無,或就以沉醉為名》讓你笑,卻也不時讓你感到心裡酸酸的,內裡是中和了兩者的苦。於是,當我們看到兩位歌者,Senayan賴秀珍與Ivi卓秋琴接續吟唱,同時受到男舞者搬弄、抓扯、搔癢、控制肢體,她們像是身處遊戲之中的笑聲,不時中斷的曲詞,乃至開始後不久其中一名舞者培根的雞爪舞(我亂取的),更像是文化斷裂的泣噎。

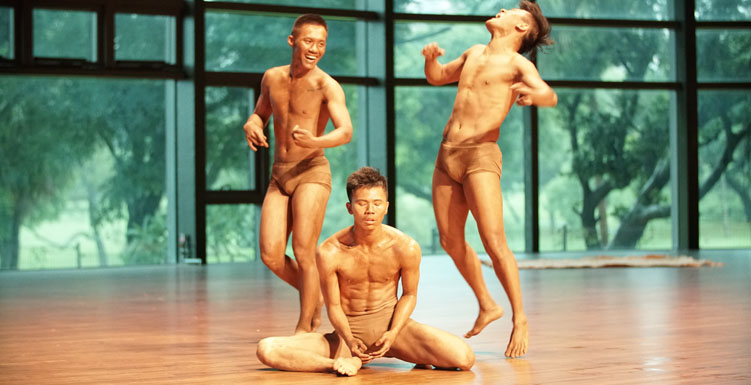

至於三位歌者之中,最年輕的大姐Muagai柯梅英則以靜制動,坐在遠方草蓆,男舞者一聽見她的聲音便靜止下來。遠古的召喚,尋根的路標。尋根是找路的過程。接著,男舞者一個接一個爬著吟唱,一個又一個加入,逐漸形成群體,無論用腳或以手代腳,不管如何就是要踏地,踏地。獸的身體造型是找路的姿勢,因為總會遇上各種跋涉艱難的路,就是沒有舖了柏油的,平坦的路。歌者在外圈吟唱,給予勇氣與指引。

一部分觀眾坐在台上,觀眾與表演者的邊線是凱道上的彩繪石頭,但這不是分隔的邊界,而是他我相遇的節點,異族相疊的傳統領域;從一開始歌者走入觀眾席分享小米酒,再到後來兩名男舞者跑過界,在好幾位觀眾面前嚇他們,舞者一靠近,便顯露了妝得更黑,泥沙沖刷痕跡的肉身,那是無法撤銷的痛,永遠不癒的傷。

因而,我不同意趙綺芳〈局外人評《無、或就以沈醉為名》〉這段評論:「假如我們同意現代的核心價值之一是自由,或許應該回過頭來反思:自由是否非得透過個體追求自我表現才能實踐?還是也可以藉著做出選擇、甚至執著於集體的形式來表明。」誠然,布拉返回台東後的舞作,我僅親睹《漂亮漂亮》與此作,可是究其編舞,我以為並沒有放棄「集體」,其中一個較為整體的因素,容我自我引用〈「我們」的身體是什麼?《橋下那個跳舞》〉中的一段:

新世紀的原住民劇場風貌......除了舊一個世紀「認同」的核心意識及文化復振的使命感以外,「身體」的美學課題也多面展開,其中一個簡單的指向是「群體性」不再是舞台上的主要排列,取而代之的是讓個體在群體中的發聲,以及個體能動與群體凝聚之間的張力。

在布拉的舞作,同樣反映了這一點。他不再透過我們過往在原舞者作品常見的,牽手、圍圓、齊唱,但繞圓的場面調度仍然清晰可見,也不拘泥於非得時時刻刻讓所有舞者一起牽手圍圓,而是以兩兩一組,以一個加入一個等各種形式交錯運用,講的其實還是「集體」。我也對趙提到的「部落的傳統形式崇尚的是另一套舞蹈哲學:他們以集體的力量降低個人的負擔、遮蓋弱者的不足、平衡強弱的差異」這組集體/個體-強/弱的說法持有疑義,部落的集體約莫也是一種共同體的哲學,諸個體要形成一個集體,本來就各有各要肩負的責任與承諾,本質上是去強弱而非區分強弱,也就不會有平衡差異之舉。現實上來說,更根本的是如何在一起?如何一起前進?

所以,從《漂亮》到《沉醉》的課題是,從舞作反映出的編舞家心靈,目前仍處於「辨識斷裂之處」,就文化深度與身體語彙的建構,依然還在初步探索的階段,這是《沉醉》力有未逮之處,但也是它之所以煥發坦率、令人情動的力量。因為編舞家正如此深刻地面對他的「真實處境」,沉著「道德的重量」。如果編舞者與舞者無法面對「真實處境」,「抵抗」的位置與力量又從何而來?

《無,或就以沉醉為名》

演出|布拉瑞揚B.D.C舞團

時間|2017/6/18 16:00

地點|淡水雲門劇場