謝鴻文(特約評論人)

常有人說神話就是一個民族文化的根。當我們沿著已枝繁葉茂的現代文明回溯,從根柢看見先民崇奉萬物有靈的信仰,在最素樸的生活中使生命演進,以原始的想像孕育出神話,神話因此也像人對世界探索的心靈印記。

神話這枚心靈印記,充滿直觀的思維和詩性想像,本就與兒童的精神特質契合,當兒童劇場裡搬演神話,絕不是故弄玄虛,也絕不是怪力亂神,而是要接通神話與兒童無限相容的質樸本來。

身聲劇場《填海、移山、追太陽》這齣戲串連了三個台灣孩子也頗熟悉的中國神話:精衛填海的故事源自《山海經》,愚公移山的故事源自《列子.湯問》,夸父追日的故事亦源自《山海經》。不過演出的段落順序,是先從移山、填海再追太陽,演出內容不全然是這些古典神話的再現,反而加添了許多與當代世界一同脈動的思維意旨,以及時事議題,如此嫁接之後長出更多新鮮生機妙趣。

萬物與可怕的戰爭

從第一段的愚公開始,愚公名字變成了「黃土三」,便已昭示這齣戲的創新意圖。三在這齣戲裡承載了許多意涵,此處既是名字,也預示三段故事之間的聯繫,最有力的證明即是源自《道德經》中的觀念:「道生一,一生二,二生三,三生萬物。」看開場兩個說書人焦急說著缺一個演員怎麼辦,緊張懸念一拋出,可是隨之就有另一個演員加入,逐場又有另外兩個演員分擔角色演出,仔細一算,這不就是「二生三」,那「三生萬物」又如何解釋?我們可以說,是神話中的神造萬物;也可以說,移山象徵地、填海象徵水,太陽象徵天,天地水合為宇宙生養萬物;更可以說,三是這齣戲的三段故事,代表藝術,只要創意無限、活力無限、想像無限,自能創造萬物,讓萬物都在舞台上幻化成形。

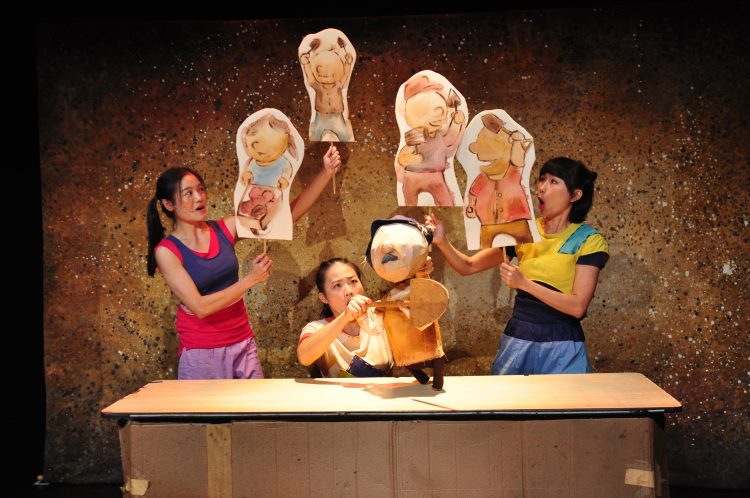

填海、移山、追太陽(身聲劇場提供)

奠基於如此饒有深義的哲學精神之上,黃土三承襲了愚公不屈服險逆的意志,為了將山移走,讓住宅有陽光進來,從此不再潮濕發霉。這似乎也暗諷著現代部分依山傍海華而不實的建築,徒有景觀氣派,可是一旦潮濕發了「霉」,高價值也「沒」。陽光是太陽,潮溼則與水有關,全呼應著接下來的填海、追太陽。黃土三以偶演出,偶為假人,倒也隱喻了神話中的所有人與神皆為先民的想像所造,實亦為假人。然而,神話所述雖假,其意涵與影響卻亙古永傳,鋪墊出文化底蘊。

隨著黃土三不斷挖石頭,就像連環扣一般的巧妙,能將情節銜接到填海。填海的精衛在神話中原來指炎帝之小女兒,「名曰女娃,女娃遊于東海,溺而不返,故為精衛,常銜西山之木石,以堙于東海。」女娃溺死後蛻形為神鳥精衛,為免後人重蹈覆轍如她的慘痛遭遇,乃發心填海。此神話原型轉化成國家戰爭被迫離散,渡海歷劫後矢志填海庇蔭後代。承受苦難的難民,促使我們反省悲劇的命運形成原因,已不全然是天意神旨,而是攸關人性。也許是貪婪、爭吵、歧視、衝突⋯⋯把世界和善良無辜的人民畫出對立的界線,如海相隔,陌生不理解,則衍生出暗黑恐懼。

填海、移山、追太陽(身聲劇場提供)

他來到新天地找新太陽

能夠消泯黑暗的,唯有太陽;因為太陽是希望的象徵,光明寄託著清平美好的徵象,為世界萬物所喜。當追日的夸父,穿越數千年時空彷彿到了科幻未來,要去重新探索適合人類居住的新天地。來自歷史過去留存美麗記憶,竟成了被考古發現的驚喜時,乍看只是一段頗荒謬又帶點心酸的情節發生,卻是貫穿了整齣戲的核心理念,讓我們思考在生命的立足之地,在自身的文化土壤之上,審慎面對過去、現在與未來。換言之,我們憑此去告訴孩子,過去的歷史、神話、文學、藝術之種種,都與現在生存的我們息息相關,脈息相承,絕對不是一句生活上用不到就要棄之如敝屣。

「文明」就像太陽,我們都是那逐日的夸父,亦像趨光的向日葵,有了依循方能讓文明持續前進,否則就是走向毀滅吧!神話學家葉舒憲曾對中國神話指出:「回望神話,不僅因為神話裡面透露出真實的遠古生存痕跡,而且還因為神話想像所帶來的超越價值是使歷史進步的重要出路。回古不是返古,而是更好的前進。」【1】

填海、移山、追太陽(身聲劇場提供)

《填海、移山、追太陽》超越了神話本來面貌,摶塑出新胚,回古又瞻新,長出燦爛的新生命,確實為我們示範了更好的前進。有趣的是,這齣戲演出形式極簡素,甚至讓毫無裝飾彩繪的紙箱大剌剌出現在舞台,把許多台灣兒童劇常見的花俏表象剝落殆盡,彷彿又返回神話的樸質狀態,但視與聽的美感感知效果絲毫未損,來自多國家各式各樣現場演奏的樂器,激昂揚升或抑鬱戚戚,完完全全聲動入心。回到表演本質的探索,回到說故事本身的深度拓展,遂能展現出觀之引人思想遼闊的境界。

註解:

1、中國神話學家葉舒憲《中國社會科學網》訪談,〈從神話學視角探究文明起源——訪中國神話學會會長葉舒憲〉。

《填海、移山、追太陽》

演出|身聲劇場

時間|2022/4/8 19:30

地點|文山劇場