《赤土》

演出:TAI身體劇場

時間:2019/07/27 19:30

地點:納豆劇場

《路吶LUNA》

演出:布拉瑞揚舞團

時間:2019/08/03 19:30

地點:臺南新營文化中心演藝廳

文 羅倩(專案評論人)

前陣子看了TAI身體劇場的《赤土》,開始好奇原住民當代舞蹈的觀眾組成。在多數時候以漢人/閩南人為本位思考的情況下,並不會特別想到創作者的族群差異問題。然而在看TAI身體劇場或布拉瑞揚舞團作品時,明顯感覺到不同的觀眾群、氛圍與熱情。

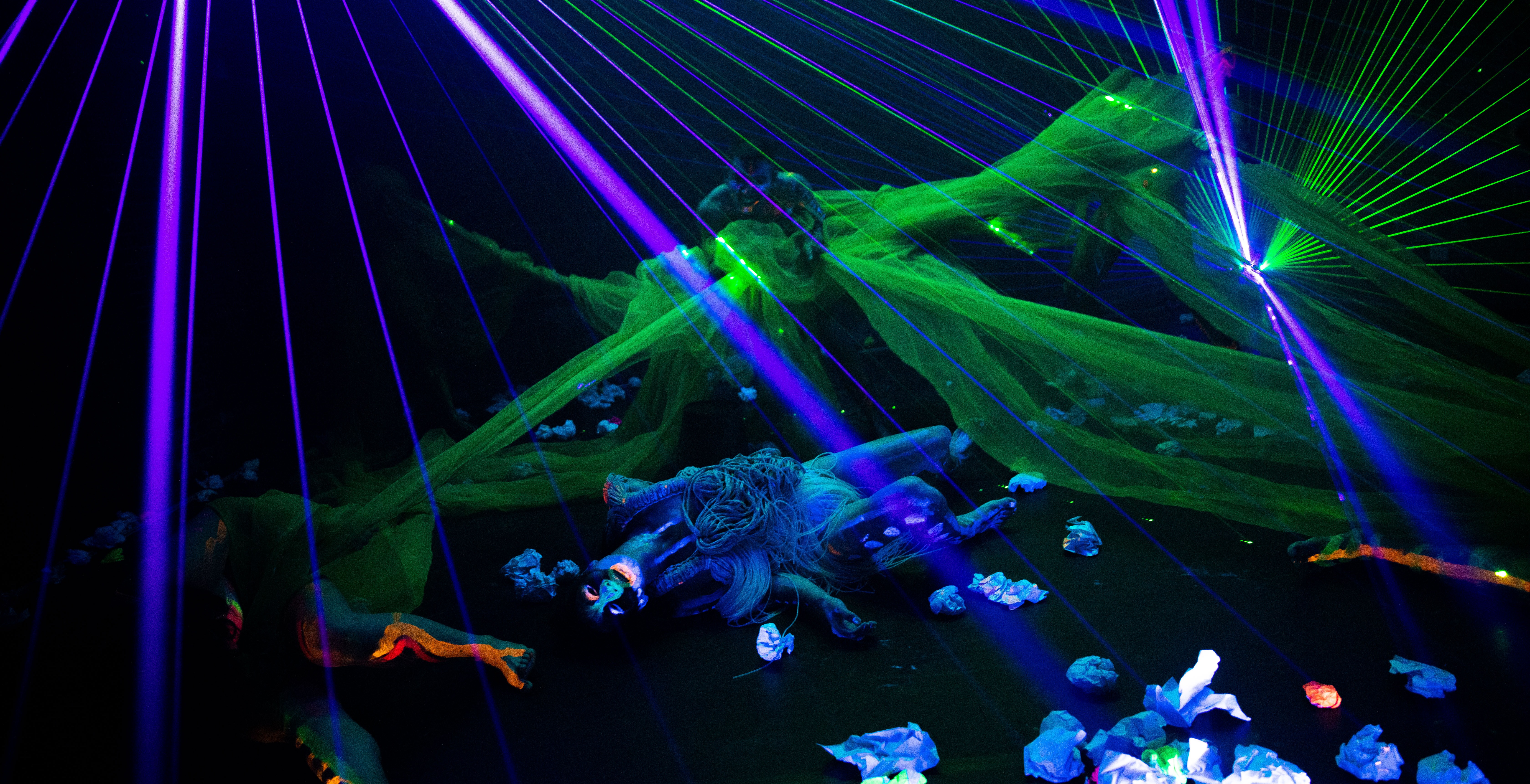

螢光色、污染、霓虹的光

《赤土》在納豆劇場的演出令我驚訝,完全無法預期表演者的身體動作,給了我充滿驚喜的觀看經驗。《赤土》取自新‧索伊勇談土地與環境問題的同名短篇小說《赤土》。表演者身上塗滿圖騰式的螢光漆,讓原本的身體消失。螢光色其實充斥在日常生活,如夜市、招牌、電子花車、流水席、廟宇彩繪等。《赤土》的螢光色給予身體被過度污染後腐蝕的附身狀態,連結到海洋的環境污然;於是人成了非人,有藍色的皮膚,失去了可辨識的臉,僅是一具具會動的軀體。其中不得不提一位唱著歌的表演者,使空間充斥著情慾的魅惑,搭配夜店般節奏強烈的配樂與雷射光,他像摻著有毒的砒霜,隨音樂搖擺散發出酷兒媚態,腐蝕一切。最後被綠色漁網打撈,團團包圍著不斷旋轉的身體,漸漸同其他角色失去了人的狀態,變成只帶有螢光色的殘餘。《赤土》給出了既情色又絕望的壓抑感,象徵人在都市聲色的暗角與海洋污染邊緣中的載浮載沉。

從(消失的)身體所釋放出的壓迫感

布拉瑞揚舞團的《路吶LUNA》作品說的是原住民上山打獵的過程(進山、相遇、祭槍歌、打獵、報戰功、回家),【1】其中一段跳出舞蹈敘事外的兩位舞者的對話時間,成為《路吶LUNA》關於當代爭議打獵文化的知識脈絡補充──兩位舞者從禮貌的對話到情緒的飆喊,一位堅持要繼續維持上山打獵的傳統文化,另一人則不明所以的爭執著,為何不讓都市生活的便利性以及動物權取代傳統文化的實質行動,只保留傳統文化的精神即可──既荒謬又詼諧的對話呈現族群內部關於傳統領域打獵議題的分歧意見。雖然聽不懂報戰歌與族語,但這個段落所呈現的聲音與身體卻非常精彩。《路吶LUNA》用全身力量給出的吶喊、粗獷、陽剛與黝黑的身體質地,與今年新作《#是否》呈現的歌唱與歡快相當不同,不過都擁有某種內在的壓抑與哀傷。

雖然布農族的吟唱Pasibutbut(祈禱小米豐收歌)非常好聽,可是,對我來說,《赤土》裡透過身體動作傳達出來的生存壓迫感,在《路吶LUNA》的身體動作中也一樣清晰可見。塗黑的身體與頭上僅存的探照燈(光),彎著腰、低著頭一步步的行與走,多數時間裡身體消隱與看不清。視覺上,人物也一直處在類似厚重質感的帆布銀幕框下,人的形體只有原本一半的存在,有一股被地面緊緊吸附而朝下的力量。如屁股、手、腳著地的「橫移」與四肢著地「走著」的緩慢移動,無形壓迫的力量,使《路吶LUNA》的身體質感顯得非常沉重。其中一段較清楚的身體肢體敘事,是原本一位自由舞動身體的表演者如何被後方的人限制身體的移動、遮蔽他的嘴與雙眼、阻撓他原本自由舞動的身體,最後使他倒下。彷彿就在悠遠吟唱的美好歌聲中,身體透過動作把被壓抑在深層的痛苦記憶(或現實)表現出來。

另外得提的是,近日閱讀《台灣理論關鍵詞》,學者林亞婷提到的華身論(Sino-Corporealities),以史書美所提出的「華語語系研究」(sinophone studies)概念,將台灣、香港、紐約的華語語系社會作為個別案例,其中提到了台灣的布拉瑞揚舞團形成的「台灣原住民的華身論」。【2】華身論是從關鍵詞的創造著手,對於身分認同與身體系統做一方法上的脈絡整理。跳脫島內,從更大範圍的世界之於台灣的視角來看,原住民自然是台灣文化的一部分。作為一名非原住民的觀眾,自認還理解不夠深刻。【3】不論是TAI身體劇場或是布拉瑞揚舞團的作品,在時局浮動且混亂的現狀下,就創作上如何處理(或面對)自身文化的議題與困境,值得繼續關注。

註釋

1、第十七屆台新藝術獎入圍作品─《路吶LUNA》/布拉瑞揚舞團文化基金會 藝術家訪談,網址:https://www.youtube.com/watch?time_continue=265&v=qk8-hhWMpQ4(查閱日期:2019/08/06)。

2、林亞婷:〈華身論〉,收錄於史書美等編,王驥懋等著:《台灣理論關鍵詞》,新北市:聯經,2019,頁251-260。

3、除了上述三個演出的觀看經驗,還有去年松菸啟動計劃展演「無時鐘特區」展覽的演出:瓦旦・督喜《織布》,及台北當代藝術館「翻動 MICAWOR - 2018 PULIMA 藝術節」展覽的開幕演出:布拉瑞揚舞團《海是很漂亮》。

《赤土》

演出|

時間|

地點|