陳正熙(2020年度駐站評論人)

對我來說,台灣媒體的蓬勃發展是一個假象:關於資訊開放的假象,關於言論自由的假象,關於多元文化的假象。且不論各個媒體的黨派立場(或令人反感的顏色分別),在各個版面、平台、攝影棚裡,每天放送流通的資訊與言論,無論就知識的「含金量」,或思考辯證的廣度與深度而論,多半都是讓人失望的,無論嚴肅認真或嬉笑怒罵,或各種迷因、梗圖、金句、懶人包,也都只能引發熱烈但短暫的茶壺風波,不能刺激冷靜而持續的討論交流。各種似是而非、真假難辨的訊息,各種只問立場、不辨是非的論點,在不同的媒體之間不斷地被政客、主播、記者、編輯、觀眾、讀者、名嘴、網紅,反覆吞食、咀嚼、反芻,直到一個新聞話題走完它的流程(cycle),而這個流程(cycle)隨著媒體環境的改變而越趨短促,從一週到二十四個小時,到一個白天、一個早上、一個小時,最終被新的cycle取代、遺忘。

這些,大約是多數台灣人可以接受的共識,卻也是多數台灣人所無法擺脫的魔咒:我們對任何公共議題的理解,依靠的是黨同伐異的政治人物、不求甚解的新聞從業人員和語不驚人死不休的媒體紅人(名嘴)。如此,我們還有什麼希望?

唯一的希望,可能只是揭露這個事實,拒絕接受這些人的餵養,冷眼旁觀,甚至對他們的「表演」嗤之以鼻。或者,將他們放在一個他們不熟悉的場域中,例如劇場,看看他們是不是還能那麼從容自在、理所當然地放言高論?

我不確定這是不是《單向封鎖》創作者的意圖,但,我是這樣看待這個作品。

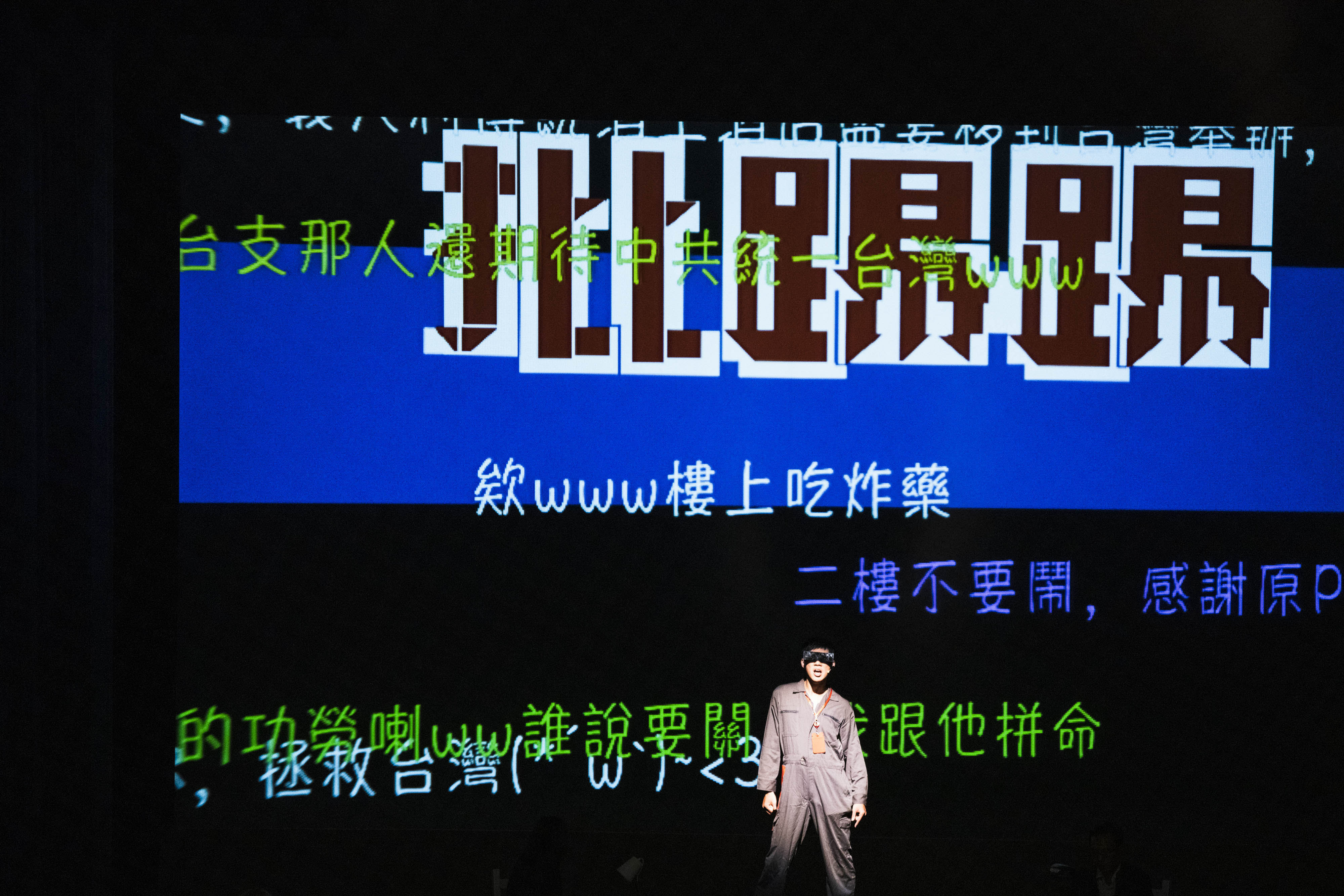

就形式而論,《單向封鎖》將一個典型的電視談話節目搬上舞台,邀請「真實」的新聞工作者、名嘴、網紅、獨立音樂創作者和特種營業者,加上一位由演員「假扮」的學者角色,就最近當紅的新冠肺炎疫情對台灣社會的影響,各抒已見,有預先書寫的腳本內容,參雜著現場即興發揮的對談,一方面模擬電視節目現場,也同時以後設凸顯劇場和電視節目的人為性與表演性。

就內容而論,無論是腳本或即興,都不脫過去半年多來,我們透過直播、對談、分享所得到的新冠肺炎相關資訊,和對社會各領域的影響,而其主調也就是政府有效控制疫情(順時中),台灣國際能見度提升,島內少數「唱衰」份子自討無趣,全民營造共同生命體感受。當然,對談之中也多少涉及新聞媒體的報導真偽與責任問題,和社會階級、族群問題,但,因為現場媒體人的代表性,整個基調還是以正面肯定、「政治正確」為主,除了「學者」角色偶有刻意「脫軌」的發言之外,整個節目幾乎沒有實質的對立衝突,更甭論不同觀點的辯論交鋒。

因此,《單向封鎖》在形式與內容,都和目前的電視談話性節目沒有太大差別,仍然是以一群立場相近的來賓為主,穿插著少數(通常只有一個孤軍)的「異議者」,反覆申論在其他媒體已經被製造回收再利用的訊息,至於觀眾透過即時通訊軟體,在手機社群中的即時反應、互動,看似開放、自由、民主,對舞台上的表演幾乎沒有任何影響(除了對主持人和大鵰博士的評論),對觀眾的觀看方式、對疫情的瞭解,甚至對身為「台灣人」的自我認識,並沒有真正構成挑戰,也少有啟發刺激,至於科技的應用也沒有真正改變或衝撞既有的劇場成規。

但,將劇場轉化為攝影棚,或者將攝影棚場景放在劇場的框架中,亦有某種「除魅」的效果:一看即為虛構的攝影棚,化解了對「忠實再現」的不合理期待,沒有媒體機制(鏡頭的聚焦、邊條的強調)的中介,觀眾不僅直接面對與談者,更能整體地觀察、比較、評論與談者的論述,清楚意識到表象與實質、膚淺作秀與實質論證、個人利益與公眾權益的差異與矛盾。

《單向封鎖》以「單向封鎖」描述受疫情影響的生存狀態,和資訊流通交換的通路狀況,試著探究這樣的「非常」,是否可以挑戰我們的「習以為常」;只是,在疫情爆發之前,至少就媒體中所呈現的社會現實來看,台灣本身就已經自限/自陷於某種「單向封鎖」的狀態,我們與國境以外世界的連結,大約都侷限於經濟(特別是股市)和流行文化的層面,對國際事務的思考也很難超越兩岸對峙的格局,更甭論對歐美主要國家以外地區的關注,「受害者情結」和「自我感覺良好」交替浮現、相互強化,構成了這個社會的集體心理狀態。

因此,《單向封鎖》所描繪的「非常」,會不會其實是我們長久以來的「習以為常」?

劇末,對新聞工作仍充滿熱情期盼的實習生,和豪情壯志已被消磨殆盡的工作人員,一面收拾錄影結束後的攝影棚,一面討論起在收視率和媒體專業之間的取捨難題,為全劇做了簡單的總結,似乎也想藉以論證電視談話節目的存在意義。只是,這一段對話所討論的主題,對我而言,其實是一個「假議題」:從業人員的專業,和媒體經營的責任,也就是所謂的良心與收視率,從來就不是一個「二選一」的題目,反而更像是為自己的怠惰和無為所找到的藉口。整體而論,看完《單向封鎖》,與看完《XX面對面》、《XX龍捲風》、《X知道了》、《XX戰情室》的感受相近,彷彿接收了許多的訊息,卻很難留下深刻的印象;彷彿瞭解了各方的論述,卻不易掌握實在的觀點──問題是形式上的選擇,還是對素材的處理方法,或者,是對自身(劇場、媒體)的本質少了更細膩的批判省視?

在劇場的舞台上,那些來自新聞媒體的劇場「新人」,都還是能從容自在地侃侃而談、即興發揮,反而是扮演主持角色的資深劇場演員頻吃螺絲、掉拍,這個對比,或許是意料之外,卻有深刻的寓意:在這樣的權力關係中,劇場的主體性如何,在關掉電視、退出群組、走出劇場之後,或許可以再多想想。

《單向封鎖》

演出|狂想劇場

時間|2020/08/23 14:30

地點|桃園展演中心展演廳