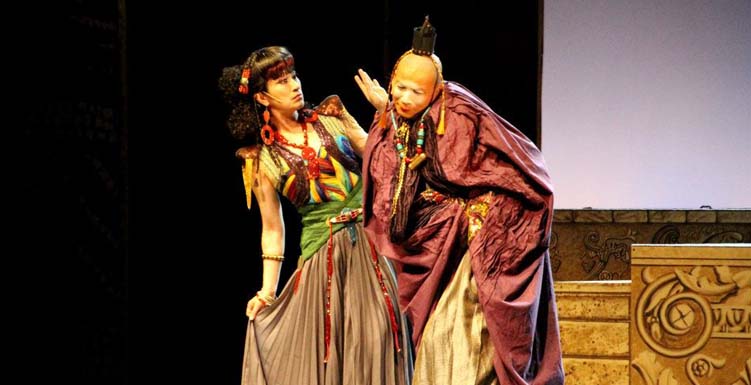

2012年台灣國際藝術節閉幕壓軸《艷后和她的小丑們》,由喜劇專家紀蔚然新詮莎劇,百變青衣魏海敏挑戰艷后,新科國家文藝獎得主李小平擔任導演,國立國光劇團精銳盡出,挑戰改編自莎士比亞晚期悲劇名作《安東尼與克莉奧佩特拉》(Antony and Cleopatra)。

國光新編戲曲終於跳脫多年來女性的、內省的、情愛的抒情韻致,呈現男性的、外放的、詼諧的諷刺觀點。儘管這男性觀點對女性有點不敬,帶些刻板印象,但是喜劇就是要把事實扭曲誇大,以收突梯滑稽之效。況且有些女性真是這樣,不只屢次試探情郎,還愛裝病博取同情,更想知道情敵長什麼模樣。(她有沒有暴牙?還是左眼太大?)當艷后惺惺作態,唱道:「節制向來不是我的美德。」讓人發噱狂笑的潛台詞就是:「節制向來也不是台灣的美德。」這種種反映臺灣集體躁鬱、政治對立的明嘲暗諷,剝開社會表象直探核心,實踐「劇場就是人間」的理念,更體現了高度風格化、象徵化的中國戲曲是有現實主義基礎的,從更高的層次來看也是寫實的。

《豔后和她的小丑們》更高明的喜劇層次則是後設的排戲情節所撞擊出來的喜感,藉由台上台下排戲過程中所發生的一樁樁離奇、不順、脫序,偷渡了對政治現狀的諷刺與批評,讓人激賞。紀蔚然擅長文字新詮:「所謂『靠背』乃指演員應理解劇情,不能靠死記把台詞背下來者也」;「喬藝」就是「喬事情的藝術」……在「台」到最高點的同時,達到「莎劇本土化」的境界。當扮演艷后侍女的夏蜜安(朱勝麗飾)在舞台上手舞足蹈、驚聲尖叫:「別再疏離了,讓我們盡情悲傷……」台下驟然笑聲轟堂,劇場疏離大師布萊希特如果還活著,或許會笑得從椅子上跌下來。

俄國劇場大師梅耶荷(Vsevolod Meyerhold)說道︰「中國戲劇的動作有其文化的現實基礎,都是由民間舞蹈── 由一種文化衍生出來的;在這種文化中,舞蹈家和扛著扁擔過街的人或者卸車運貨進倉庫的人,都把舞台上的動作視作舞蹈動作。」準此,在台灣文化中,藝文人士和猛看iPhone、iPad、iSomething 的人,或者身穿華服、手拿名牌包走進夜店之流,也都把《艷后和她的小丑們》舞台上的矯情乖張、浮誇笑鬧、文藝腔調,視作舞蹈動作。

然而,「自溺」是劇評或者觀眾很容易就貼在創作者身上的標籤,有論者便認為《艷后和她的小丑們》劇中,那些打破觀眾與舞台界限,揭露劇場現實的重重後設與精巧安排有自我耽溺之嫌。恰恰相反,這些盤根錯節的連連失誤和巧妙設計,是為了要鋪排並安插對政治現狀的諷刺與批評,台下通俗、喧鬧、碎嘴的錯中錯喜劇,正好和台上殉情的高蹈愛情悲劇形成冷酷對映,形而上和形而下之對映。高度風格化的表演,極盡嘲諷的台詞,精準的場面調度,斷裂似的雅俗並置、文白夾雜,這些時而疏離、或明或暗的黑色幽默,交叉辯證、參差對照,不斷提醒觀眾:「千萬別太認真,別太入戲,您這會兒只是在看一齣戲哪!」當觀眾被迫抽離劇情脈絡,在一直發笑的同時,不斷思考人性、愛情、權力、政治、戰爭,當然,還要思考劇場的真相。本劇的自溺正是對於政治權貴和高蹈文化的諷刺褻瀆,這是一件嚴肅無比的玩笑。

或許是一偏之見,我總認為喜劇是戲劇的最高典範,絕妙喜劇難得,因為讓人發笑著實比讓人哭泣艱難太多。《艷后和她的小丑們》堪稱上乘喜劇,國光劇團自深沈的悲劇《金鎖記》之後,再創臺灣新編戲曲高峰,見證了國光「陰柔的軟實力」在包圍「陽剛的硬道理」之後,突破重圍,更上層樓,再從哀婉幽微、低抑深旋的氛圍中,殺出一條幽默、輕狂、誇張的血路,擴大了演出幅度,也拓展了戲劇類型。因著這齣好戲,國光劇團的戲劇光譜更形完整,更為新編戲曲開發了嶄新之方向。

容我引用女性主義理論家唐娜˙哈洛威(Donna Haraway)在〈賽博格宣言〉(A Cyborg Manifesto)文中開篇一段,作為《艷后和她的小丑們》的最高禮讚:「或許比膜拜和認同更虔誠的信念就是褻瀆。褻瀆總是必須非常嚴肅地看待事物……褻瀆是在道德多數之中依舊堅持社群的必要。褻瀆不是背叛。諷刺則是將不相容的事物聚合在一起所產生的緊張衝突,因為它們都是必要且真實的,所以即使透過辯證之途也無法化解成更大的整體。諷刺是幽默和嚴肅的遊戲。它也是一個修辭策略和政治手段。」

米蘭˙昆德拉 (Milan Kundera) 說:「人類一思考,上帝就發笑。」這真是天大的謬誤,實則是:「上帝一思考,人類就發笑。」

《艷后和她的小丑們》

演出|國光劇團

時間|2012/04/01 14:30

地點|國家戲劇院