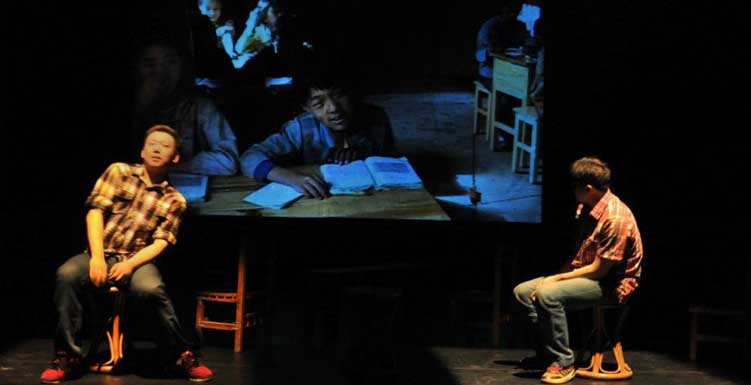

《在變老之前遠去》這齣戲用了兩個主要演員,一個樂手,以第一人稱的觀點,重複交叉組構出2004年從瀾滄江失蹤的中國詩人馬驊,以及他離開北京暫居雲南迪慶明永村的生活。這齣戲演了五年,已破百場,今天終於在台北演出。

可惜的是,這齣戲的重要性以及高度爭議的內容被導演巧妙的隱藏在詩人逃離都市,追求儉樸田園生活的浪漫趣味中,最後結束在墜河意外事故。雖不知為何要隱藏,但卻恰好可說是一種修辭,童話體,一個關於詩人生活的童話故事。

《在》劇中反覆出現關於所謂現實壓迫與理想追求的辯證,佐以口語性相當高,情感相當濃烈,摘錄自馬驊的許多首詩,歌者彈奏吉他,時而配樂時而唱歌民謠。乍看起來簡直就像台灣民歌時代清純大專生的初戀與小雨,那種甜美憶往昔全世界繞著我轉的清純書信。只差沒有愛情橋段,否則詠物抒情的放肆可能在這個時代看來有近不堪入耳的危險。

然而,《在》劇的重要性與時代意義確實是被刻意的隱藏起來了。縱使我們現在說,也仍舊是政治敏感。不僅在中國巡演那麼多場沒有人敢談,在台灣也很少有人會記得。唱歌吧!大家都這樣說,管它什麼爛歌,只要唱唱歌心頭就會柔軟些。

中國詩人馬驊當時往來的作家,現在活躍的如藏隸,姜濤,胡續冬等,他們這批人2000年前後在北大成立了文學大獎堂網站,北大新青年論壇等,在北大辦未名湖詩歌節,組詩社搞劇社。當時的五道口很破,北大清大一帶都還是黃土路破胡同,雕刻時光咖啡館對面是萬聖書店,中國還沒有辦奧運,美金很值錢。這批曾經以為文學可以拯救世界的學院詩人們,是1989年六四民運以後,中國第一批文藝青年。

這個背景意味著什麼?身為六四後第一批文藝青年,導演邵澤輝在這齣戲所碰觸的,根本上就是一個被殺了兄弟的人從失語症中慢慢醒來的故事。那個兄弟被殺的場面如此的血腥與恐怖,前後屆學長學弟也不過四年,同一個三角地前幾年才發生過的事言猶在耳。而詩人現在要遠去,詩人要從現實的鬥爭中遠去,哪怕是去麗江,去西藏,去摩梭人的床上交換異國情調,還是去藏人的聖地轉山拜神,去漢化他們,或是去自我異化。那一代人的心裡壓迫不是族群的差異,而是政治的監控。那一代人所說的「現實」,不是畢業掙錢,興趣與麵包。而是說話,該怎麼重新說話,該怎麼讓自己從失語症中康復。

他們非常努力,但也努力的幾近變形,他們以非常有樣學樣的方式重新說起普通話,有人學起了白領腔,編起了都會愛情故事的彆扭台詞。有人學起了戲曲腔,遙想傳統創新的新國劇。有人學起了農家腔,一下東北一下湖南一下四川,捏造出某種對於底層階級的親密感。民族與國家,城市與鄉村,資本與社會,時髦與傳統,在短短的十年之間以發了瘋似的「大家說英語」的模式出現,尤其是這位詩人,以及展現在他句子中那些看似平靜的大自然背後的苦抑之心。

台灣觀眾看這樣的戲或許是有代溝的,除了形式天真,內容天真,設計天真,劇本天真以外,我們在台灣作小劇場創作,或許真要檢討的都不是這些自己比較在行的項目。而是那個創作者的心靈,以及所創作出來的心靈,所希望對話的心靈有沒有社會性,有沒有脈絡性,有沒有自覺,有沒有自我挫敗的勇氣。

也是從這齣不算新的劇場作品中,我們才應該要恍然,台灣的知識份子去聲援西藏獨立,去支持原住民自治,去抗爭非核家園,去揭發財團收購農地,去靜坐違憲拆遷,或者把這些問題納入創作之中時,我們的脈絡與中國大陸總是不同的。這個不同相當重要也相當難得,因為它可以時時刻刻提醒我們,民主自由不是一言堂,它沒有誰說了就算數的問題,而集權壓迫也不能是台灣人說了就算數的事。

《在》劇雖然沒有對言論自由被壓迫提出任何煽情的憤怒,但這齣戲示範給了台灣觀眾一個後六四的文青創造出來的新語體,對於台灣觀眾來說,雖然它不是唯恐天下不亂的打倒中央集權大合唱,但卻是某種天涯海角愛相隨的諷刺劇。請注意,我們也在政治監控之中,我們的文化藝術補助政策的彩色恐怖不也是天羅地網的控制著我們的表達與言說?

《在變老之前遠去》

演出|北京優戲劇工作室

時間|2012/05/18 19:30

地點|台北市華山1914文創園區 烏梅酒廠