讓事情發生,可帶到一個高深的見解,像是海德格在《論藝術作品的本源》乃至〈論真理的本質〉所說的「讓存有」(Seinlassen),意思是:「讓存有者如其所是地作為存有者」【1】——簡單講,就是讓事物成為它自身的存在。看明日和合製作所的《半仙》讓我想到這個理論,也讓我去讀耿一偉的論文〈世界的開顯-海德格的存有劇場〉;這是以哲學角度將劇場與存有相類比,將劇場推向觀看機制的本體論,歸結到「觀看一個世界的顯現」【2】。

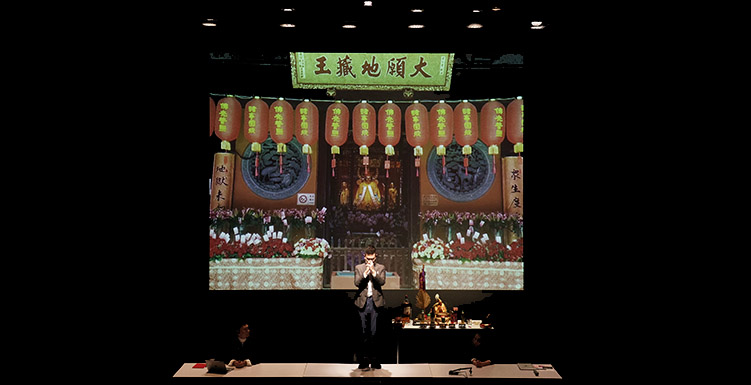

但是,「讓事情發生」也可以很簡單,像《半仙》演到後半段,濟公本人被請出場,起初是身分介紹,接著示範降乩,替有填寫「問事單」而被抽中的現場觀眾服務,完了之後,招呼其他觀眾上台跟他一起喝酒與交陪。於是坐台上的觀眾看著舞台上熙熙攘攘的人群,圍坐在濟公身旁,演後座談這時開始,三位團員(演者)則跟席上的觀眾進行對話,跟舞台上的情景形成各行其事的奇景,直到座談結束才算是《半仙》的結束。且不管降乩是配套的「表演」或真假為何,畢竟濟公本人是真的,是受邀親臨劇場,不是角色扮演,使得「讓事情發生」的真實感有了預設的想像,正是《半仙》引人矚目的劇場實驗。這是對現實的徵用,濫觴於二十世紀初西方前衛藝術運動,六〇年代末有另一波並歷經各種轉折持續到今天。這股與現實交往的藝術思潮,劇場也沒缺席,只因規範表演藝術的物理空間帶有先天的閉鎖性,比起自身不斷勇於裂解場域的視覺藝術來得遲凝、委婉或隱微許多。在台灣也一樣。或許,黃華成在1965年的《先知》是徵用現實的首次嘗試,原先規劃只有紅色布幕在台上無意義地反覆開關著,演員不在台上,而是坐在觀眾席上演,只是這個版本當初沒被採用,只存在於劇本當中【3】。

然而,對現實的徵用並不等於現實本身的重現,正如《半仙》,當濟公這個部份被當作一個場景來調度或「徵調」時,它必然會轉變成別具涵義的意圖與藝術語言。有一幕比濟公這個部份更具張力,是演員在跟觀眾訴說他自己的轉世經歷後,用擲筊來詢問他的前世友人是否來現場看戲,在得到聖筊後,信手點選在場某位身穿白襯衫的觀眾,再度擲筊詢問他是否是,結果也是聖筊。純屬機率?但結果也是命定,所以是命定的機率,以至於再次地,事情的真假不應該是《半仙》的意義所在,因為在劇場的藝術機制裡必然會帶出實證、真假之外的美學課題,也就是說,有一種修辭,它有某種東西要說/說服我們。那是什麼?

在前半段,《半仙》幾乎是話劇的演出,三位演者跟觀眾談他們對宮廟文化的興趣與田野考察,還各自詳述新竹陳師尊向他們吐露的前世:巧的是,三人都是二十世紀初上海人,且彼此相識,因此特定跑到上海實地踏查前世的蹤跡。雖然搜尋未果,或似無若有的揣測與假想,這段搭配攝影、檔案與錄像的講述是有趣味的,還在追蹤前世的主軸線外牽出一些若干地誌與史實,給觀眾以時空旅程的況味。這讓人想到2004年Jonathan Glazer的一部電影《靈異緣未了》(Birth),同樣跟轉世有關,若要談情節的編造,後者更展現敘事中人性詭譎與情感深度,也讓人想到三島由紀夫的「豐饒之海」系列的《天人五衰》,在轉世的表象背後更是幽微深邃的思想。說實在,有否轉世,不是別人說的算,只能人自己去體察,畢竟理解生命的權限在於自己,否則寧可保有存有之謎。此外,《半仙》提議怎樣的宮廟文化,或藉由它展現怎樣的當代視野呢?除了轉世的遐想外,這尚待推敲的,只是在某個時刻,突然出現高雄市現任市長的投影畫面,讓《半仙》不禁透露出一語雙關的反諷意味,猶如它的中文與英譯「Play God」:扮演上帝,表現得像是全權在握的人。這是《半仙》要跟我們說的,是政治人物或宮廟裡的濟公?那麼,轉世跟他們——就是掌權者,大他者,無論是哪種類型——又有何牽連?

首先,我們根本不必糾結於轉世的信與不信,一來《半仙》是一齣在講述「演者我自己」的故事劇,是以轉世作為後設語言來講我自己;二來是借助宮廟來勾連當代劇場與民俗文化,但這個勾連止步於劇情或戲劇效果,至於說它呼應了台灣近年來若干當代藝術尋求宮廟民藝的美學資源,重點是如何給予處理或轉化;例如,我們非得從它的政治性來看不可,而不是著迷於題材與物質文化形式化的獵奇。轉世這個元素正是問題的核心,也是《半仙》的亮點所在,一方面,它串起《半仙》帶有趣味性的敘事軸線,另一方面,它營造現場觀眾的互動時機,體現在那位被指定轉世的觀眾身上,一個像是Nicolas Bourriaud所說的關係美學的交會時刻【4】。但絕不要相信這件事,就像在明日和合製作所2018年《請翻開次頁繼續作答》的現場裡,人不應傻傻地聽任大他者的指令寫考題!正如「讓事情發生」在此不是隨興的演出或Live Art,我們應催化明日和合製作所既已握有布萊希特的離間(Verfremdung)種子,讓它發芽成長,也就是《半仙》的中英文標題所暗指的,一個反語;它批判、離間了轉世迷思,權威話語在常民世界中試圖統御的現實。換句話,《半仙》的政治性不純然暗批某政治人物,更為機要的是指陳大他者話語的虛妄,是劇場的離間美學挑戰共鳴式的關係美學,給予後者一記跨界美學的政治批判。

註釋

1、Vgl.Martin Heidegger, Beträge zur Philosophie, GA.Bd.65,S.372ff.

2、參見https://www.academia.edu/18052751/

3、參見吳孟晉(林暉鈞譯)的〈《等待果陀》與戰後台灣的前衛美術:論《劇場》雜誌與黃華成之裝置藝術作品〉,《藝術觀點ACT》41期,2010年1月。

4、《關係美學》,伯瑞奧德(Nicolas Bourriaud)著,黃建宏∕譯,中國金城出版社,2013。特別是頁29-37。

《半仙》

演出|明日和合製作所

時間|2019/03/22 19:30

地點|國家戲劇院實驗劇場