《千年舞臺,我卻沒怎麼活過》(後簡稱《千年舞臺》)導演暨編劇王景生在節目單「導演的話」說了這段話:「如果魏姐在入學考試時失利,她最後很可能進入當時勞工階級能做的另外一個行業,成為一名工廠女工⋯⋯在臺灣進入殖民現代性的第三期遭到遣散⋯⋯。」這很特別,很少有機會將魏海敏與勞動階層聯結,王景生這段話讓臆測形成邏輯:軍公教家庭背景、1957年次的魏海敏,十歲入小海光劇校,假設她沒學京劇,三年後,她會進入台灣第一波經濟發展高雄加工出口區(成立於1966年)成為女工?或者,二十二歲、「美麗島事件」發生的1979年,進入第二波經濟轉型新竹科學園區成為新貴?又或者,平凡地唸完高中職,成為如實平凡的上班族,平凡地等待即將屆齡退休的此刻?

王景生這段話不是妄言,他是有意地將魏海敏的生命政治與台灣經濟政治發展圖像並置,並且導入影像創作陳界仁提供的台灣殖民現代性觀點:從日治殖民、冷戰殖民,到新自由主義體系下的全球化殖民,一介個人,如何可能或不可能逸脫/被圍困的生命處境。尤其,魏海敏的生命政治在《千年舞臺》裡,同時被負託了代言京劇在台灣發展史,在冷戰與戒嚴結構下,京劇被視為國家戰鬥機器,銜負中華文化復興使命,京劇等於國家,魏海敏等於京劇,於是,魏海敏成為台灣政治顯影的一顆棋子。當第一幕她被詰問知不知道「美麗島事件」時,大約就描摹了京劇無法脫離政治,個人也無法逸逃政治,個人即政治,京劇更是很「政治」,於是,《千年舞臺》主論述就如此環繞著國家、京劇、個人,形成敘事框架,成為一個可能的子題——魏海敏與「中華民國在台灣」。

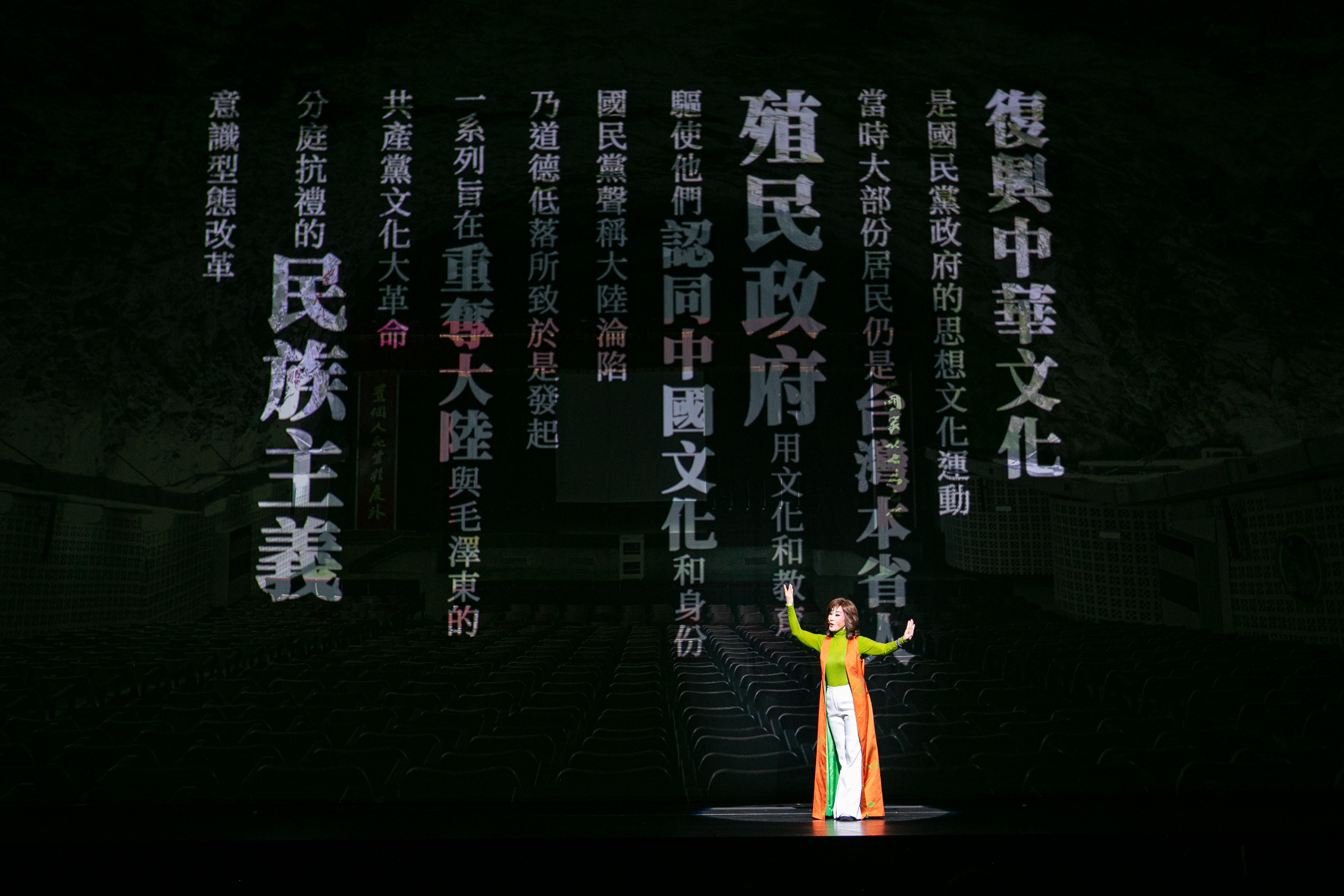

在《千年舞臺》舞台上,布置著現場樂手、影像屏幕、魏海敏獨腳戲,與高低升降平台。魏海敏多數訴說著個人成長歷史、家庭關係、學戲經歷,也演/唱了七段戲曲/戲劇。陳界仁的影像包括冷戰時期美軍顧問團來訪影片、軍中觀看勞軍演出影片、大鵬劇隊小大鵬練工影片,以及除了這些歷史資訊外另外拍攝的金門、左營、海邊、國父紀念館(更正:並無國父紀念館,正確場景為金門擎天廳、國家戲劇院)等現場。屏幕也播放靜態攝影提供的張照堂作品,主要是1970年代一系列實驗性強的個人影像創作,以及1980年代的鄉土顯影系列。作曲張玹與電子音樂作曲中山透(Yamanaka Toru)為全劇鋪滿音樂與聲響。另外,屏幕還出現三段說明「美麗島事件」、「復興中華文化」、「金門留或撤守的美國總統候選人爭辯」文字,以及王景生本人與魏海敏對談後,某種結論或心得,王景生以第一人稱對魏海敏說話位置,刻意地以外來者語言英文錄音、中文字幕顯示,談及外省京劇與本省文化的對照、魏海敏對父親的陌生如同(誰?)對台灣身世的陌生云云。

在高低升降的平台上,魏海敏每每要演唱京劇時,大抵舞臺就抬升,《穆桂英掛帥》、《太真外傳》,還有《金鎖記》?這讓京劇高大偉崇卻與「土地」疏離的位階象徵不言可喻,尤其配襯陳界仁大量使用政治、勞軍相關訊息影片,以及隨後張照堂影片釋出的野台戲、街頭雜技影像,一方面,京劇被呼應作為國家文化統戰機器的歷史,再方面,京劇也被提醒成為與本土相對對立的文化霸權位置。魏海敏的美麗崇高,與個人氣質、梅派藝術風格有關,但在作為京劇代言的敘事象徵裡,美麗崇高成為京劇自外於本土的隱喻,同時成為「中華民國正統」的政治符號。當「復興中華文化」影像出現時,觀眾大抵會同意京劇確實有這段歷史,但同時,彷彿京劇也是反共抗俄時期隨國府落地。我們可以很快地反駁,本土京班、日治時期上海京班、顧正秋劇團曾經如何風靡台灣觀眾,但到了國府時期,京劇一方面被作為文化樣板,一方面也成為政治禁臠;魏海敏出道的1980年代,上一代京劇名伶的光環已漸褪去,三軍劇團勞軍次數減少,外省觀眾老成凋零,魏海敏為何於二十一歲倉促結婚?她自言,根本不知想做什麼——即使兩年前、十九歲的她已拿到「全國文藝協會最佳演員獎」。

因此,《千年舞臺》一方面借用京劇為政治符號,說明京劇與政治的內外張力,但同時,卻忽略了京劇在勢微的潮勢中,在八○年代本土與戒嚴交手的時代裡,京劇曾有的抵抗,不僅是七○年代雅音小集的突圍,更有八○年代當代傳奇劇場的反叛——而魏海敏正是其中一員。魏海敏的生命政治如果借由京劇顯示的只是政治的工具、權位或附庸,而忽略了個人的抵抗,則京劇成為「中華民國在台灣」無定著的政治象徵,停留於解嚴前的「外省」概念,與魏海敏同步定調,顯然是歷史斷裂的偏差認識。

因此,對於異地的陌生或揣想,來自新加坡的編導王景生在《千年舞臺》裡,是否顯露了「匱乏性修辭」盲點?意即,假設了相對的不足加以描述,因此,京劇被描述為缺少本土連結,京劇只等於外省,京劇是「國劇」而已(而忽略了何時改稱京劇)。甚至魏海敏缺少對父親的認識,也成為認同的隱喻,但台灣/京劇/魏海敏需要從父系觀點重建認同嗎?《千年舞臺》三分之二時間停留於冷戰結構下,當新冷戰結構出現,台灣在地緣政治下的全球經濟模式,已不是失業女工的傳統產業轉戰,而是科技、金融與軍事的連結戰爭;作為藝文工作者,魏海敏在第三次現代性殖民的當下,又是如何抵抗全球化的在地文化消失與主體喪失?難道,經由外國創作者代為詮釋的個人生命史,正是某種後設隱喻?

正因為對京劇的僵固認識,也過度放大京劇代表台灣的意義,同時也是編導對台灣政治定位的強烈興趣,讓這部原以「紀錄劇場」出發的舞台作品,成為魏海敏前半生的台灣史寫照,而非她五十年的舞台生涯寫照。當陳界仁影像以金門碉堡結合劇院觀眾席,當魏海敏紮靠出現於臨時鷹架前,當魏海敏背影往一處甬道走去然後出現海邊的一處草台,此時輕洩出《蘇三起解》唱詞,當最後兩段唱詞擷取《金鎖記》曹七巧「(他)從未踏這門裡」、《孟小冬》「只剩下一彎冷月」,這些段落美則美矣,卻也傳達了殘零、冷寂、肅然氛圍。如果陳界仁於宣傳影片裡提到,京劇是跨語言族群的鄉音,希望可以打開矛盾,但是,如前所述,《千年舞臺》究竟呈現了何許矛盾?是將京劇的魏海敏與女工的魏海敏對峙?是讓二十二歲那年結婚卻不知發生「美麗島事件」的魏海敏承擔政治無知?是讓京劇與野台戲對照從而建立軍事/國家/外省與娛樂/民間/本省的二元歷史觀?還是,京劇如同流落台灣的中華民國命運,被禁錮於冷戰碉堡裡,她的榮顯終究是「只剩一彎冷月」,榮顯與凋敗互為矛盾?

並非陳界仁選擇的影像象徵錯誤,而是,《千年舞臺過》太多片面、片段訊息,無法彰顯矛盾張力;一以貫之的史觀,無法構成辯證。而魏海敏個人生命政治的衝突、矛盾,在這齣紀錄劇場裡幾完全闕如。誠然,魏海敏並不愛談私生活,她被書寫出版的書很少提及家庭,猜想如果欲挖掘個人故事也是徒然。但《千年舞臺》起手式就是將魏海敏個人與台灣政治連結,逼得魏海敏必須不斷提供私人故事,讓個人史成為台灣歷史。但如果有最大矛盾,如果回到魏海敏舞台生涯為主體,或許是魏海敏出生台灣,卻拜北京梅葆玖為師,梅派講究「繁華落盡見真淳」,魏海敏卻演盡壞女人,魏海敏大概真的不想認識台灣政治,但她曾演出京劇《媽祖》——在沒有被提起的解嚴後的「京劇本土化」年代。

《千年舞臺》裡,魏海敏講述私人故事,聲線都極不自然,逼仄的聲調加強卑微氛圍。演出戲曲段落,那一襲襲白、藍、綠、黃,帶著寬幅襬尾與袖尾的華麗服裝,登上上升舞台,儼然又是盛美自信。但,個人的她、京劇的她,似乎並未對話,唯一出現的對話是王景生的字幕,而那幾乎是對著「活在台灣卻不知台灣史」的京劇人、京劇觀眾、喜愛魏海敏的戲迷的當頭棒喝。當張照堂「無頭男」出現在屏幕,觀眾或許感到驚悚,黑白景觀帶著肅殺;但有多少觀眾能理解張照堂於七○年代拍的這一系列實驗影像,具有高度抵抗意識,如同京劇於七○、八○年代對僵死形式的抵抗。但,京劇當年的抵抗,對殖民現代性與國家的抵抗以反傳統姿態出現,在演出裡完全被忽略了。

張玹的音樂作為「京劇在台灣」的隱喻,同樣充滿政治張力,序曲始於嗚咽低沈夾帶京腔,尾曲京腔殘響終被澎湃交響吞沒、融合、圓寂。張玹改寫的《樓蘭女》、《金鎖記》、《孟小冬》改變了原聲線,讓京劇的魏海敏發出了更多美麗聲音。但,一個個平行的隱喻、圖像、舞台空間、文件、服飾,《千年舞臺》到底說了什麼?太多政治思維強加魏海敏身上,走出劇院,《千年舞臺》留下了好些凝固畫面,卻偏偏少了流動感與魏海敏真實的聲音。我想的是,魏海敏真的認為自己沒活過嗎?我想聽她親口說說。而且,京劇只有兩百年史,千年太寬闊,跨不過台灣海峽。

《千年舞臺,我卻沒怎麼活過》

演出|王景生、魏海敏、張照堂、陳界仁

時間|2021/04/11 14:30

地點|國家戲劇院