簡麟懿(專案評論人)

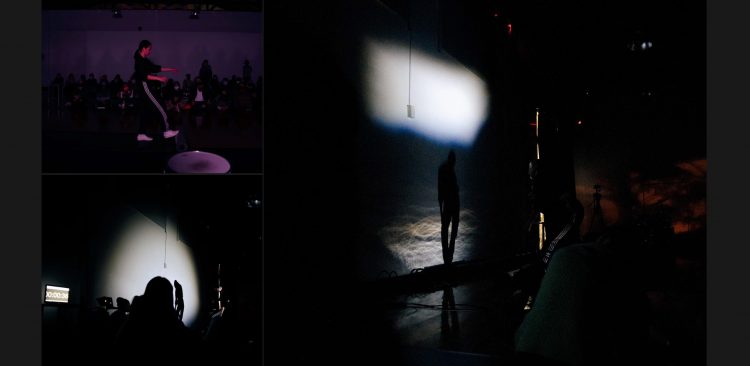

以單一作品而言,《運動提案》並不是一個詩意的篇章,也不是一個刻意美化的過程,反而像是一場開放式的實驗與辯證。創作者王甯解析了一個劇場表演中所需要的聲音、舞台、燈光、攝影紀錄與觀眾等五種元素,並邀請四位該領域的藝術家一同存在於同一空間即時創作,而這就像是後現代舞蹈時期,傑德森教堂裡所發生的首場演出一樣【1】。透過與共同創作者的公開討論和極簡主義的形式,《運》揭示了有別於過往的新美學風貌,且擺脫過度仰賴於議題、科技與跨領域的時代潮流,形成了一種近似於「裸台」的概念,得以使觀眾透視表演場域中所發生的一切種種,甚至可以參與其中,針對作品進行決定性的質變【2】;以煉金術的概念來說明,無非便是:理解、分解、再構成。

至於他們所發展的行為是否能稱之為「演出」,筆者於此留下一個有趣的懸念,畢竟《運》既不是賢者之石,王甯等人也沒有做出任何絕對性的定義與回答。整場演出的層次比較像介於「表演」與「表現」之間,當觀眾離開劇場,帶走的絕非是吹皺一池春水的動人漣漪,而是持續性的思考與一連串的思辨正在發酵。

叛逆青春期,不的宣言,十個六分鐘

回顧西洋舞蹈史,1960 年起以伊凡‧瑞娜為首的後現代編舞家們,陸續提出以即興、偶發、機率等藝術概念引進身體的具體實踐當中,其中最有名的一個理論便是「不的宣言」:不要壯觀、不要精美、不要轉化,魔術與假裝……【3】

以上述宣言對照於王甯 2020 年所發表的階段性創作《十五分鐘運動提案》作品自述,「不表達情緒情感、不敘事、不再現任何主題議題、不主動創造意義」,兩者有異曲同工之妙。如此也能解釋,為何筆者走進劇場後會有種時光回溯的既視感湧上心頭。然而這並非代表《運》僅是行走在後現代的時間軸當中。事實上,王甯對於空間的觀察,雖然部分建立在極簡主義的幾何概念之上,但一如筆者「裸台」之描述,她讓我想起第一次觀賞Steve Reich的極簡音樂演出時,演奏者直接用手指頭去撥動鋼琴的琴弦,而非透過琴鍵發出聲響的畫面,這也是歷年舞蹈作品鮮少被嘗試的觀賞氛圍。

王甯透過六分鐘為一個套組的形式,拆解了一整晚六十分鐘的演出構築。在結構中,王甯就像是崔莎‧布朗《Soloolos》中的白衣舞者,以身體的物理性描繪甚至排列各種不同方位的線條,她或將舞蹈行為化,乃至於運動化,如折返跑,或透過極少的力氣與骨骼本身結構的支撐,或嘗試空間的丈量與可能失敗的重心。其背後似乎將比利時舞蹈家姬爾美可的循環時間觀作為支撐【4】,在聲音、身體與空間之中交織了線性系列與偶發事件的順從與抗衡,而決定這兩股矛盾向性的直覺,都源自王甯當下腦袋的電光石火,以及全數藝術家的共同參與。

我,不是一個人

有別於筆者上一個觀察的作品《群眾》,王世偉等四人將分別擁有的調性,隱隱依附於獨舞者田孝慈的身上;以王甯為名的《運動提案》,則是強調了王甯等五位參與者的個性且放大,譬如影像共同創作的蔡詩凡便大而化之地穿梭在整個演出場域當中,時刻紀錄著王甯身體表現的各種畫面。

整體演出進程中的第六個六分鐘,於王甯的主持下,五位創作者更加隨機地在演出場域中分別進行各自的創作,他們彼此觀察也觀察空間,在一鏡到底的畫面下,同步累積著舊的經驗總和與催化新的經驗誕生。過程中,王甯身體所實踐的幾何線條因自身重量分布產生了質量上的變化,而燈光曾睿琁試圖插手聲音的共同創作,將爵士鼓移動到她的控台旁;空間趙卓琳則打開側門,讓劇場外的聲音跑了進來;作為第四面牆的觀眾,甚至有人提出是否能看見「沒有王甯」的實踐版本。這些可能失敗卻也可能化合反應的即興規則,都在在強調了《運》中「提案」的立論,以及實踐的重要性。只是王甯似乎也沒有想要給予觀眾實質上的回答,僅提供作品的解剖,瓦解劇場的魔術,進而希望觀眾與她一起參與這個運動的實踐過程。

而這樣偶發創作之目的性是否具任何意義也是筆者反覆咀嚼的質疑。五位創作者在《運》的決策中,流動了民主化的溝通可能,並嘗試處理差異,作為一個小型的社會觀察,《運》不斷地回饋新的對話空間給當下的環境與彼此的創作行為,但卻也無止盡地放任觀眾在多層面的維度中,單獨思索發生的所有事件;至於在第幾個六分鐘,才是真正觸碰到內容的核心,又或者筆者反問六十分鐘過後,是否有形成一個完整的論述與範疇,這在《運》的處理過程中,相對是難以被回答的,因為都很有趣、都很重要且都充滿了可能性。

王甯作為當下世代的其中一個節點,拋開了著重表演性的劇場美學,而是選擇極為開放式的概念與思辨,其提供的觀賞體驗就像是 X 光一般,將作品內外的肌理給予分析和解剖。但她同時又不斷地重新組合,不以結果為目的,在過程中探問出新的過程並予以接力,透過他者的視角去疊加她在使用身體時所獲得的答案。筆者依稀在她背後看見如余彥芳、鄭伊雯等前輩的身影,不滿足於第四面牆的掌聲,而更期待來自於多方的提問與質疑,卻也認為《運》的發表,是值得讓同期的創作者一起來參考,並破除長期以來年輕舞蹈作品偏向個人內心深處的憂鬱氛圍,以及劇場是一個創作者展現美學的黑盒子迷思。在《運》的場域裡頭,我們進一步又或者是退一步,都能在動作與思辯的解放過程中,放下藝術的功能性與服務需求,好好聊聊彼此在創作這一門學問中,還觀察到了什麼可能性。

至於《運動提案》是否已經完成,筆者認為就像蘇威嘉的「自由步系列」一樣,王甯還有很長的一段路可以持續摸索與叩問。

註釋

1、葉景雯,2020年6月,《10分鐘認識後現代舞崛起與喬德森教堂舞蹈劇場,西洋舞蹈史》。https://www.youtube.com/watch?v=W4ZmkpBZbJk。傑德森教堂首場演出,發表於1962年7月6日;當時由17個人執行表演,成員包括摩斯康寧漢舞團的成員,以及視覺藝術家、電影攝影製作者等。

2、在演出過程的對談裡,燈光共同創作的曾睿琁則公開稱呼他們透過「策略」來實現作品的輪廓。

3、伊凡‧瑞娜(Yvonne Rainer)「不的宣言」:不要精美、不要精湛、不要轉化/魔術和假裝、不要閃耀卓越的明星形象、不要英雄、不要反對英雄、不要垃圾圖像、不要表演者與觀眾參與、不要風格、不要裝腔作勢、不要用表演者的詭計去誘惑觀眾、不要古怪、不要移動或被移動。

4、姬爾美可(Anne Teresa De Keersmaeker)的循環時間觀,可參照其作品 Fase, Fase, Four Movements To The Music Of Steve Reich ,時間給觀眾的感受是持續性的,但同時又帶有循環播放的特性。https://www.youtube.com/watch?v=HpPmH4Wc5AM

《運動提案》

演出|大觀國際表演藝術節、王甯

時間|2021/12/19 17:00

地點|台藝大文創園區(實驗劇場)