演出結束後,與一位常在夜店打滾的老友巧遇,她一出口就喊說「怎麼要動不動的,好像我在夜店會看到的律動。」她邊說邊模仿,我們當下只當笑鬧。但事後還真覺得這節制的律動是有點熟悉,重心通常有點高、律動單一對點,雖然力量多少還是從骨盆來,卻不太往地上去。但,這律動在《家》卻恰如其分的與裝置、人為沙土,尤其是後段戴上動物面具集體舞蹈,「假裝」動物或某種儀式的氛圍共存。也許該問的是:舞者身體能力明顯不是只能節制搖擺而已,然而當身體在所有元素並存下被如此安排,要造就什麼世界?除了舞廳以外。

♦節制的搖擺

《家》的舞者身體並不狂放。他們節制內斂,赫佐精密計算,不讓裡面的衝動說放就放;在放與不放之間出來,只給了一些恍惚與顫動,透出些許喜悅。節制的搖擺,又反襯了一絲悲傷,彷彿了解到人與人之間終究是孤獨,而人與世界之間總是隔了層皮膚,那狂喜你不願煽動四周,而是留了一點白,讓他人填入。若積極點看,也許是讓所有事物都有個空間,一個位置,一個「家」。

於是在這個「白」裡,我們意識到空間,其中各種存在的位置,進而作為觀眾也建構自己的家。不要求創作者給你生猛有力、蜷曲古怪的身體,去填滿生之慾望與爽快。在這個「白」裡,生死共存。各種張力不只衝往一個地方去。身體在這個作品中不再吸盡所有感官焦點,將其它存在視為伴奏。而是想想,在這個作品中,在這個所有元素共存的世界中,我們能給身體一個什麼樣的位置?

♦彌合與開裂的瞬間

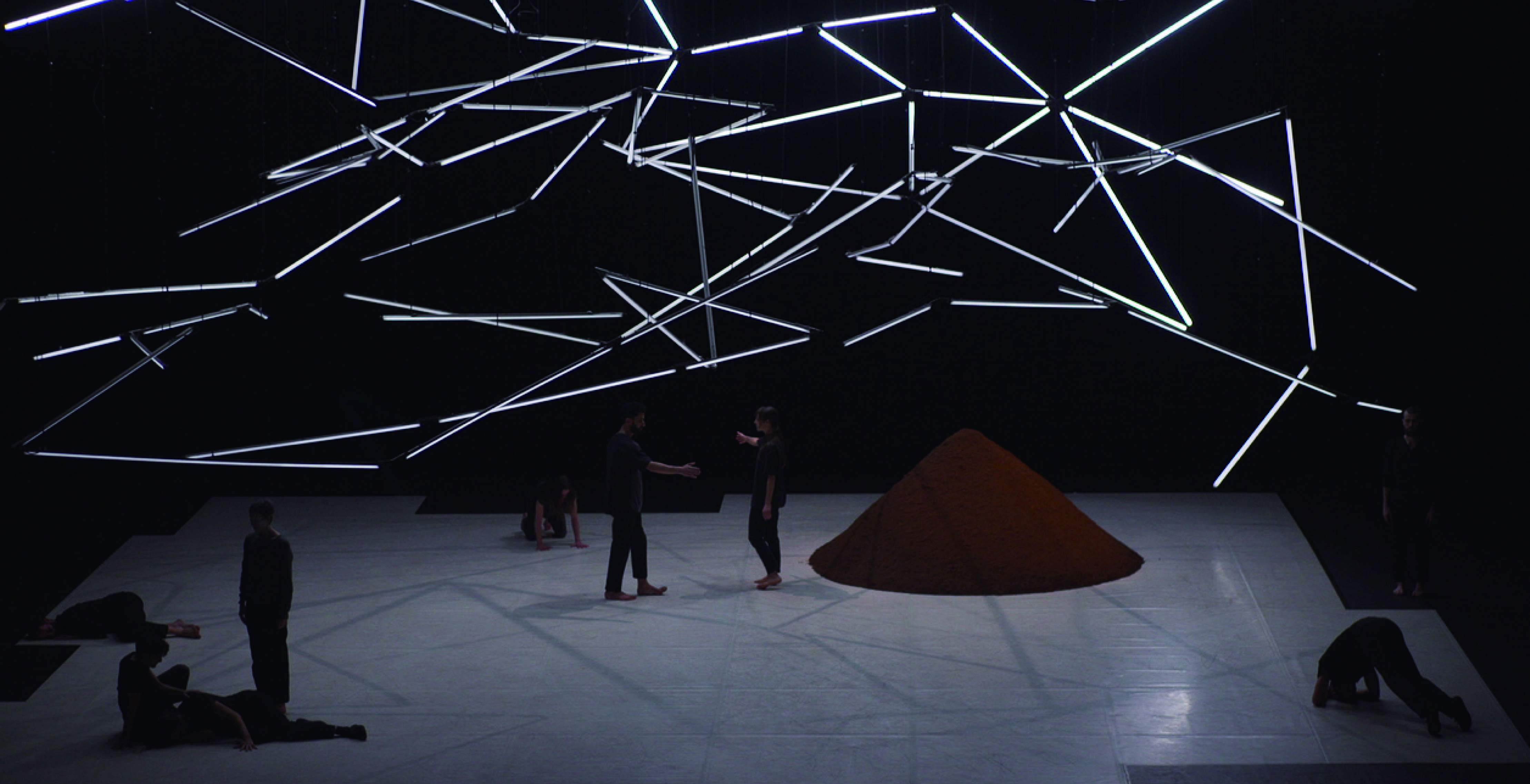

赫佐在第一段給了令人反感的白燈管,時而閃爍雜訊,尖銳刺耳的金屬聲,像是墳塚般的土堆,身著黑衣的男女,手腳在機械冷靜的態度驅動下,比劃著直線條不太有情感的路徑,唯一在這裡重複出現的,是無論男女的雙人擁抱。但短暫擁抱後一次又一次的離開,沒事發生,眼睜睜盯著稍嫌昏暗的舞台,種種曖昧與晦澀,你開始焦躁於「現在是怎樣?」。

直到一群人在左上舞台聚起,開始跟著機械般的Techno群聚單一律動。這個晃動似乎抽取自每個人正在進行的某個事件當下,你知道他想進入什麼,但這團塊卻因為被群體的律動填滿,而無法織入個人呼吸,並顯得僵硬。不過,巨大晃動團塊還是朝你襲來,接著右下舞台也有三、四人開始搭手晃動,一樣的僵硬質感,又散去。

不知何時,一名男子走向沙塚,開始掘土,將沙撒向四周。又不知何時,左舞台上方竟出現一輪明月,當下原有些錯愕,但隨著月光逐漸撫地的鬆弛感,錯愕也隨之化開。月光撫地,片地沙土,舞者在塵土飛揚間來回旋轉、輕躍,更彌合了前面因機械性動態與冰冷裝置所指向的焦躁與疏離。這無縫轉換,來自於所有存在:舞者帶起的輕盈動態,或只是靜躺沙土上,燈管裝置由白染上溫暖黃光的運動,原來機械感的節奏後面包上了一層大呼吸,像一塊富彈性的海綿,接收著場內各種收縮與舒張。整場呼吸來到此處,彷彿天降甘霖般,為天空、土地、人們都染上一層色彩,我震驚赫佐在第一段那些晦澀枯燥的堅持。

♦共築家園,另一面

冷調疏離的白色燈管,在沙土飛揚與月光映照下,開裂出一絲縫隙,讓另幾種幾種運動進行,關於建造的行為:拉升燈管改變組成、倒沙、用木棍在沙土上畫圓,幾個帶著尖帽子讓氣息一鬆的花襯衫舞者,沒有手手腳腳的干擾,只是單純進行上述這些動作,看似某種建造工程,家的建構在此不言而喻。但在建造運動下,卻也勾引出家的另一面。那些水桶、塵土、零星沙丘,不得不讓人想起,文明開始累積之初,必須的佔有與掠奪。即便這裡不若Hofesh Shechter身體,召喚體內獸的動能控訴殖民與現代化進程,赫佐的舞者沈醉同時冷眼,輕輕一提,隱隱刺向建構的另一面。

同樣的另一面,也藏匿在最後一段,那些看似狂歡卻總保持距離的群體律動下。在此處,作品呼吸被推到了高潮,色彩也滿布著赫佐的舞台畫布,關於家的意義在此衝向極限,是群聚牽手,是共同律動,是靈魂展往宇宙,所有存在化為星空與塵埃。但總有些隱隱不安,藏在暗處窺伺著歡愉,好比綠色植物現身,但無論如何它是長在盆栽裡;帶著動物面具的人們群聚牽手,但煙硝四起。某個尖帽子的建造者舒服躺在椅子上,如皇室般被另外幾個尖帽子抬著。即便最後所有存在展往星空,卻有個看似滑稽又詭異的白衣幽靈留待最後,抓住高潮上揚的尾巴,指向人的問題。赫佐的《家》看來不只是包容而已,也是危機四伏。

《家》的結構呼吸,隱喻著某事的建造與誕生,也關於某事的消逝與死去,可能是家、關係、社會或文化。於是,這裡的身體更不可能只是處於赫佐2016年來台作品《依據真實》群體中有我、我中有群體的律動層次而已。《家》多了一層世界觀的想像,於是身體與其他元素一樣,有他的位置。我會說那是一種疏離卻持續自我完滿又同時自我提問,悲觀下的樂觀律動。如果說這樣的節制搖擺在這裡有什麼樣的意味,那麼也許是對於「家」,赫佐有無限理想也保持懷疑,他建造一處迷人烏托邦的同時,也不忘在暗處提問。

回到一開始的笑鬧。或許太多時候我們總想望透過眼前身體動能的投射達到某種高潮,但這高潮從何而來?最終指向何處?似乎也不太重要,總之當下爽過就好。那些要動不動,或者動不太起來的,大概在身體這一題上就先被了扣分,其他就也不太重要。但身體不是獨立封包,有過去也有未來,更是存在於眾多元素之間,在一段時間中,一起說著一個世界。這是《家》給我的啟示。

《家》

演出|克里斯汀‧赫佐(Christine Rizzo)

時間|2019/3/29 19:30

地點|國家戲劇院