李宗興(專案評論人)

從杜思妥也夫斯基的《地下室手記》與卡夫卡的《地洞》出發,羅文瑾與「古微琉樂」合作,創作出帶有奇幻感、與現實若即若離的舞台,藉以隱射當代人對於「安居」的追求與矛盾。舞作呈現三種角色──浪遊者(羅文瑾飾)、地下室人(李佩珊飾)與勞動者(何佳禹、倪麗芬、孟凱倫飾)──對於「家」的不同追求與狀態,搭配由舞台裝置風格分隔的空間──地下室內的簡單桌椅與小舞台、地下室外的通風管、雜物堆積與糾纏──對比出「家」內的躁動及「家」外的追尋與渴求。然而,《巢》一作雖呈現出強烈風格的劇場特質,部分角色透過動作表現出精彩的角色特質,然而其他角色動機與動作符號無法連結,讓編舞者試圖構築「家」的不同意義與面向反而略顯模糊。

李佩珊飾地下室人,由文本與角色動機為基底,發展動作,鮮明地呈現了地下室人的神經質與焦慮感。身著十九世紀風格服裝的李佩珊,不斷在侷限的方框中跺步,時而躲入桌下,時而拿起木椅護住頭部。其不斷顫抖又刻意控制的雙手在空中揮舞,試圖驅散地下室外傳來的聲響魅靈。她在名為「家」的地下室,看似安穩,卻焦慮地爬上爬下,試圖躲藏卻又無處可藏。李佩珊於演後座談中的說明,其動作來自於文本中的角色動機。她充滿戲劇性的動作演出,呈現相反於一般概念中「家」作為避風港的象徵,在其獨居的地下室,「家」卻成為其焦慮的來源。

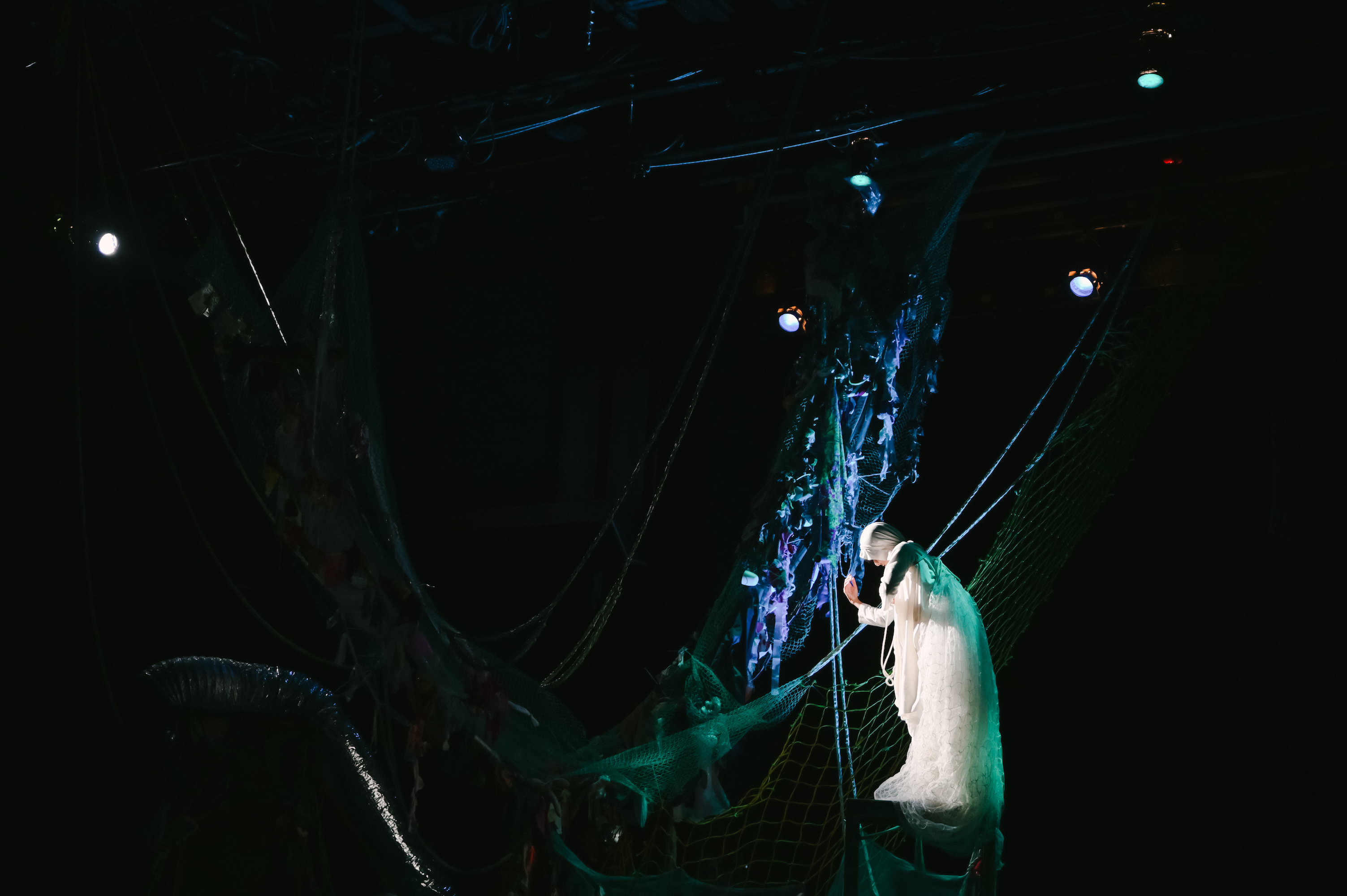

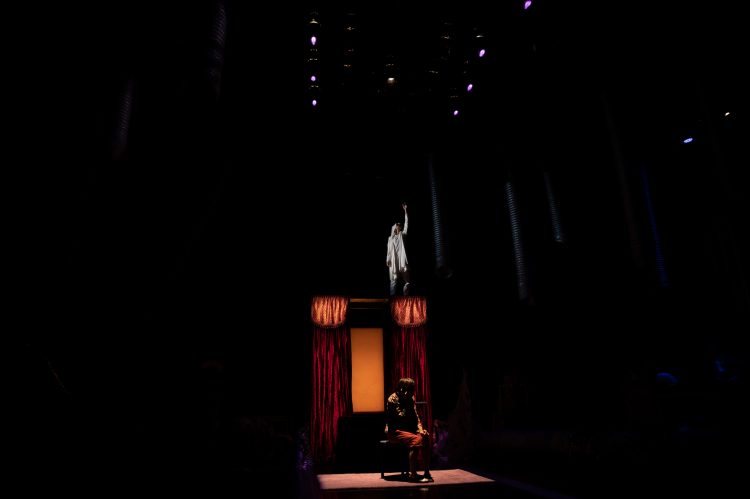

巢(稻草人現代舞團提供/攝影蔡詩凡)

不同於李佩珊貫穿全場的演出,羅文瑾所扮演的浪遊者則鮮少出現在觀眾眼前。浪遊者兩個引人注目的時間點,其一是其從觀眾席走上舞台。羅文瑾身穿白色的套頭長版外套,背著蜘蛛網般層層交疊的紡織物,從舞台悠悠地登上舞台後方的裝置高台,其將身後的網包裹全身,狀似結蛹,隨處即成「家」。另一時間點則是結尾,對比於地下室人的侷促與不安,站在小舞台頂端的浪遊者,朝夜空伸出雙手,彷彿擁抱天地,以遼闊的宇宙為家。於此,浪遊者成為地下室人的鏡像。

相對於地下室人與浪遊者的明確意象,「勞動者們」則讓我感到疑惑,若不是節目單上的介紹,我一直無法清楚瞭解這三位舞者所扮演的角色。三位扮演勞動者的舞者,雖有時蜷居或隱藏於舞台裝置之中,但一旦出現於觀眾眼前,則是不斷地「舞動」。我使用「舞動」一詞,即是其字面上的意義:一般大眾印象中的舞蹈動作。三位舞者的動作常常出現彎身劃腿、軸轉、劈腿等在舞蹈教室常見的舞蹈動作,又時不時會在不同位置齊舞以相互呼應。在完成這些高難度又高強度的舞動之際,卻不見舞者表現疲累,反而更像是芭蕾舞的優雅姿態,將舞蹈動作的困難與勞動本質隱而不顯,凸顯舞者高超技巧且遊刃有餘。因此,三位舞者的「舞動」很難讓我聯想到「勞動」,不論是動作動機與動作符號都不易與「築巢」的意義連結。於是,對我來說,三位舞者更像是靈巧的小精靈,在地下室周圍鑽來鑽去,試圖惡作劇式地驚嚇地下室人罷了。此外,再加上改編的古樂、藍綠的燈光與繁雜的舞台設計,所營造的氛圍,三位小精靈更讓我時不時聯想到太陽馬戲團的定幕劇《Mystère》(譯做《神秘秀》),所呈現富有娛樂性的特技與奇幻氛圍。

從配樂、裝置與動作來說,《巢》具有豐富的劇場性,意即透過角色與其動機,呈現出不同面向的人性。從舞蹈的觀點來看,「動機」即是最重要的出發點,如碧娜・鮑許的名言所述,「為何動」是舞蹈劇場的關鍵。李佩珊從角色動機出發,發展出不斷抖動的肢體動作,讓觀眾得以深刻地感受到地下室人的心理狀態。然而,當碧娜鮑許說其所關心的不是「如何動」,我想並非指「如何動」不重要,而是「如何動」應依附著「為何動」而來。當三位勞動者呈現出的是優雅而高超的舞蹈技巧,我便無法清楚感受到他們身為勞動者究竟是為何而動,更毋論這些角色與「家」的意義連結。或許,重新思考勞動者的動機與動作符號,更能深刻突顯「徒勞」的困境。

《巢》

演出|稻草人現代舞團

時間|2020/12/05 19:30

地點|臺北 水源劇場