張敦智(特約評論人)

1949年,國民政府失去中國大陸控制權而正式遷臺;同年,楊碧川出生於臺灣,陳欽生出生於馬來西亞。二十年後,兩人在臺灣被捕,分別入獄七年與十二年,為該時期冤假錯案之典型案例。解嚴後為節省社會資源,該時期已定讞之案例被禁止非常上訴,狂想劇場於是在約五十年後請到兩位當事人一起進入劇場,作品以仿擬法庭、還諸公道之名,行反串、質疑、激起思辨之實。

桃園展演中心展演廳舞台兩側有兩道與觀眾席連結的平台,各置一黑色鐵籠(明顯非場館設置),因此舞台結構並非典型鏡框式舞台將觀眾、表演者截然切割的關係,空間上將兩者拉近,暗示兩者互動、連結的可能。戲開演後花了一段篇幅讓演員們介紹各自背景,作品此時為後續反串埋下伏筆。然而身為觀眾,因為缺乏更多線索,不禁在此思考,為何需要此橋段?演員所描述的又是虛構的設定,或真實的自我?若將整齣作品分成演員身份(真實)與執法身份(虛構),則由現實過渡到虛構的過程,這段每人調性不一的表演難以讓人掌握作品欲鋪陳的現實性。例如,後來扮演律師的蕭景馨在段落中加入華麗舞蹈動作,「表演」意味十足;而後來扮演法官的安德森則平鋪直述地與觀眾漫談、聊天。在線性敘事,與強調不同個體異質、多元性間,作品並未掌握將觀眾流暢導入脈絡的平衡設計。

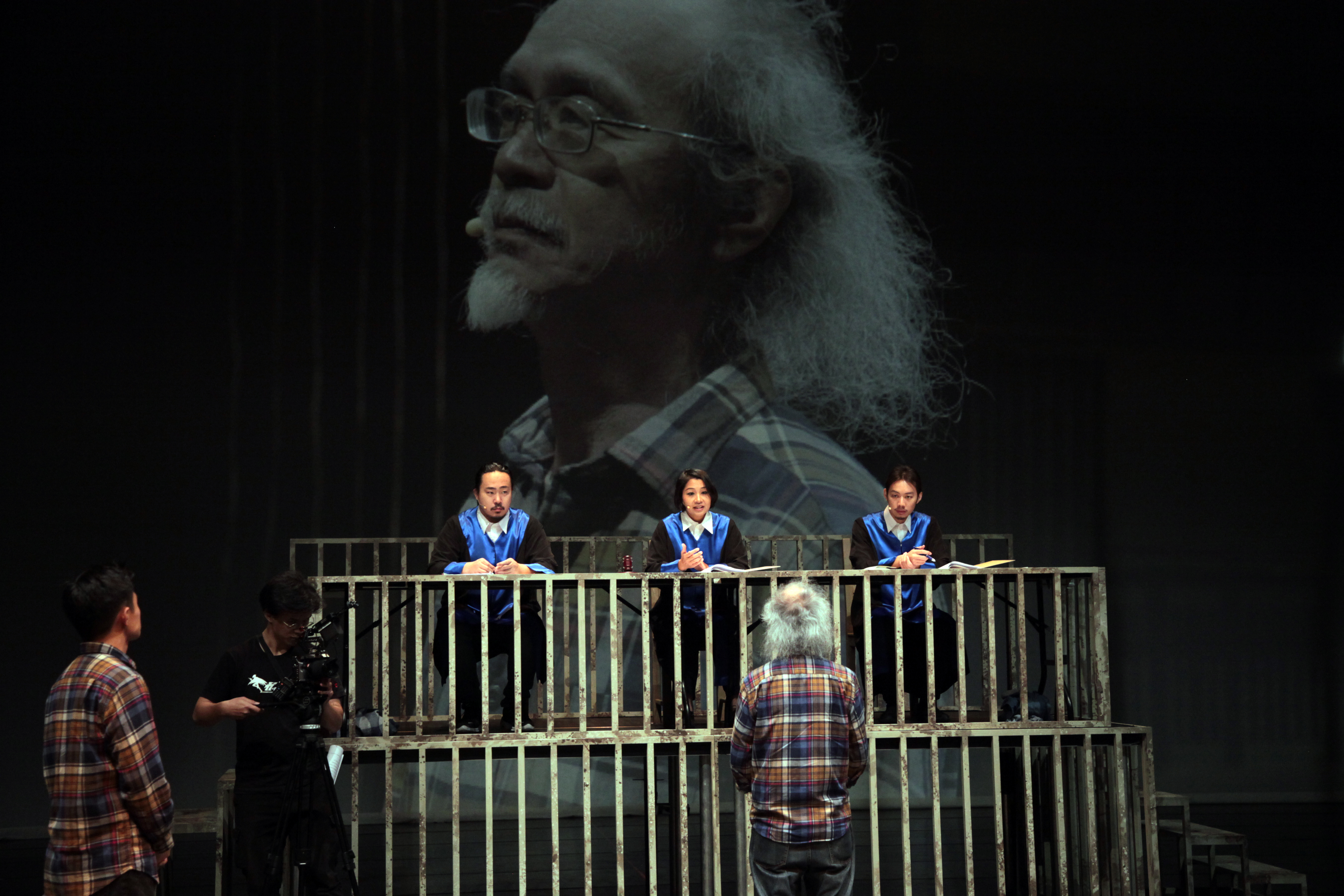

當演員穿上執法制服,由觀眾所代表之國民評議團全體起立致意,接下來的辯論,事實上是以集團之姿,不斷游移、跳躍、間斷質疑「法」的過程。首先,當陳欽生、楊碧川本人走上台,知道他們即歷史當事人的同時,也讓人意識到其地位之脆弱,就算已事先從宣傳材料熟知劇團創作態度,仍能鮮明感受個體在法律之前任憑宰割的狀態。大亮的觀眾席、充滿權威感ㄇ字型的舞台設置、黑色圍欄、對執法人員堅定的仿擬,共同劃出一道堅固的虛構場域,將全體評議團從單純觀眾提升到與法相等的地位。法對肉身具有絕對制裁權,因此這是觀眾身體感最接近國民黨政權的時刻,因為「法律之於生命的原初關係不是應用,而是棄置」【1】。不同於鍾喬認為「現在的問題在於⋯⋯如何將當年任何萌發皆是壓殺的禁忌,轉化為劇場再現的情境?」,【2】筆者認為對威權體制的仿擬,在此環節立體且鮮明。

接下來的段落,虛構的法庭不斷裂解、破損,往創作者意志傾斜。除了檢察官與律師並未清楚分庭抗禮,正反方意見失衡,法官也近乎加入討論,讓觀眾很快可以辨認作品早已將兩位當事人認定無罪的態度。整場大型表演充滿聽覺上難以吸收辯論與法律用語,但潛台詞昭然若揭。此外,作品也在劇中審判結果未明的狀態,剪接多段香港反送中運動裡民間的紀錄影像,並播放《哈利路亞讚美主》聖歌,無論影像、或旋律,都清楚踩在呼籲政權應跟人民站在同一陣線,並被適當限縮的立場。那時起,劇情不斷試圖岔開的議題、辯論,其實都已徹底失效了。當終點提前抵達,那麼作為過程的法庭,其實只是作者浪漫的遠行,法本身則進入空轉的舞姿。這也是為什麼整場大型非常上訴,更像是一度成功、但隨即蓄意露餡的反串。

非常上訴(狂想劇場提供/攝影陳少維)

必須等眾人投完票回到觀眾席,等待審判結果宣布,而眾演員們卻突然脫下制服,說自己並沒有權力做出任何裁決,開頭那段自我介紹的伏筆才展現其明確意義。事實是,作品設下不可逃脫的陷阱,先看似將觀眾擺上法的位置,再先於觀眾跳脫,好支持辯論過程由陳欽生提出「無論如何歷史都無法改變,身在當下能做的只有釐清真相」之看法。就算時光無法倒轉,傷害無法抹滅,但讓真相出土本身,便使價值在每個人心裡有被重估的可能。最大程度的事實還原,即雖然不可能,但使一切最接近重新出發的方式。這也是兩位當事人出現在舞台上最重要的意義:不是透過他們之口說出自己願望,而是透過其肉身在場,讓所有觀眾意識到就算此刻有全新判決出爐又如何?又能彌補什麼?進而佐證,只有讓事實一再曝光,才最接近理想轉型正義的論點。

此時作品終於用罄所有伏筆,並將所有元素歸位,完成了內在的統一性。儘管如此,仍難以忽略,觀眾在流程中並未被擺在與創作者同等思考位階的事實。在這場演出裡,觀眾雖參與其中,卻全然被動。先是不知為何要觀看演員自我介紹,看似有選擇地投下神聖一票之餘,卻隨即被告知,以上種種,都是場錯誤的夢:因為「我們(演出團隊)認為我們(所有人)無權、也無能這麼做」。看似戲劇化、驚奇的轉折,建立在觀眾始終被蒙在鼓裡的流程。對善意的觀眾而言,這當然無損有機會接觸白色恐怖歷史,並衍生討論的事實;但演出究竟有意義與否,其實端看每個人是不是能原諒,自己的投入幾乎全遭辜負的結果。一來,此舉既不能反轉作品幾乎全站在陳欽生、楊碧川立場的事實,判決其實早就做出來了,只是避免做出實質形式;二來,不能做出審判,是執法人員單方面解除與國民評議團的契約,也讓人發現到頭來真正站上法的位置的,原來只有演出者。為了震懾觀眾,而把觀眾悄悄排除在至高權力外,被演出所擺佈。比較嚴厲地說,若作品否定的是極權政府對人民施加的至高權力,但其手段卻建立在演出者對觀眾施加的至高權力上。

儘管如此,這也不是作品的全部意義。讓人感到自己一度站上主權者位置,裝備法之暴力的瞬間;對真相的重新表述;以歷史當事人肉身,證成只有曝光真相才能最接近正義的論點⋯⋯此般種種,都已超越常見白色恐怖作品激起認同、情感、或對立的層次,將重點轉向更具建設性的思維。也因此,儘管結構、形式多有待商榷之處,《非常上訴》仍在臺灣白色恐怖作品裡,【3】將表現層次向外悄悄推展出了一道新的領域。

註釋

1、喬治.阿岡本著,吳冠軍 譯:《神聖人:至高權力與赤裸生命》,北京:中央編譯出版,2016年,頁43-44。

2、鍾喬:〈找回身體與記憶對話的過程《非常上訴》〉,網址:https://pareviews.ncafroc.org.tw/?p=55550。

3、洪姿宇在〈對白傷痛,《無/法/對/白》〉盤點了2019年度演出的作品,包括狂想劇場的《島上的最後晚餐》、同黨劇團的《白色說書人》(首演於2017年)、饕餮劇集的《白噪音》、再拒劇團的《明白歌》、人力飛行劇團的《雙姝怨》」以及其評論對象《無/法/對/白》。另外,相關演出紀錄還包括2017年張閔淳導演於南海劇場搬演之《Siro Heroes——泰源事件》、2018年黑眼睛跨劇團《夜長夢多:異境重返之求生計畫》等。洪姿宇原文網址:https://pareviews.ncafroc.org.tw/?p=54868。

《非常上訴》

演出|狂想劇場

時間|2019/11/24 14:30

地點|桃園展演中心展演廳