初現,始於闃黑。終結,仍是幽冥。《毛月亮》像一則天問,藝術家望向暗黑,冀索答案:巨人、化石、黑洞、星雲、瀑布、綠光、女巫、男女、眾生,圖像與訊號漫生整個舞台,加上幾無間隙的音樂,舞作最後呼應作品名稱的天頂那粒圓月已經顯得微不足道。當作品的視角尺幅置於天穹寰宇,肉身大概只能靜默了。但編舞家仍奮力地想搏出人類的語言,冀生或畏死?永劫不復或循環不滅?狂喜或悲悼?《毛月亮》拋出了諸多意涵,但其神秘與混沌一如宇宙之謎,無法丈量的時間與空間刻度,甚至連描繪都是虛假,除了畫出一個巨大的、頂天立地的人像以悲憫目光俯瞰眾生,象徵這齣以「演化」為經緯的作品關懷人類處境的初衷,作品似乎也在「演化」的時序裡告訴觀眾一個「彌賽亞」概念:人類正走向終極,也可能是另一個更生。

作為即將接下雲門大旗的準藝術總監鄭宗龍來說,「彌賽亞」預言也不謀而合:他勢必結束出道以迄《在一個藍色的地方》之前,猶在摸索心境表達的「藍色時期」,藉由同樣迷惑亂離的身體,開展另一個為雲門標示的「後林懷民時期」。舞團規模與劇場規格是無法迴避的優勢與限制,在全球舞台上,像雲門這麼龐大的舞團已屬稀見,而《毛月亮》誕生於國家表演藝術中心三館一法人正式上路後第一個為三館最大規格劇場量身而設的作品,【1】動用最大尺幅的劇場條件顯得理所當然。來自遙遠國度冰島後搖滾天團Sigur R’os的音樂,也將全球化納入。於是,這不再是鄭宗龍仰望毛邊月亮的私語,就像舞台上眾多作為反照(reflection)的裝置帶入的多重視角;《毛月亮》映現的不該只視為鄭宗龍作品,是鄭宗龍加「雲門」共同催生了這場浩瀚之旅。

回想瀰漫於整個舞台的眾多訊息,空間與視覺占有最大比例,不論是具象的人像、裸體、骨骼、遠古(或數位)人形圖案、瀑布,或意象式的藍海、稻田、黑洞、切割的手勢、綠光,其出現時序多數都早於舞者身體舞動,因此也難免就襲奪了觀眾理解路徑,並且被其巨大存在震懾。這些天體寰宇般的畫面,一直帶有天啟訊息,比如舞者手指輕觸從天而降的LED板,畫面出現藍漾漾的水波,宛如宗教畫般,開啟人類文明。比如人像從肉身變雕像、再石膏化、再骨骼化、圖案化,人類時序忽而向前忽而倒退,「非人類時間」的訊息飄然而生。比如舞者裸身圖像被框入中央LED板,真實的舞者反倒沒身進入其後,肉身被圖像取代,人的存在消失,一切成為訊號本身。比如終幕前的掌心(如來佛?)、光點、骨節……凡此種種,言說了複雜訊息,但同時帶來了困惑:這許許多多畫面,似乎說盡了一切,那作為實體存在的舞者/人,還能表達什麼?觀眾從舞者動作裡,能感知到什麼訊息,看出「編舞」的結構與企圖?

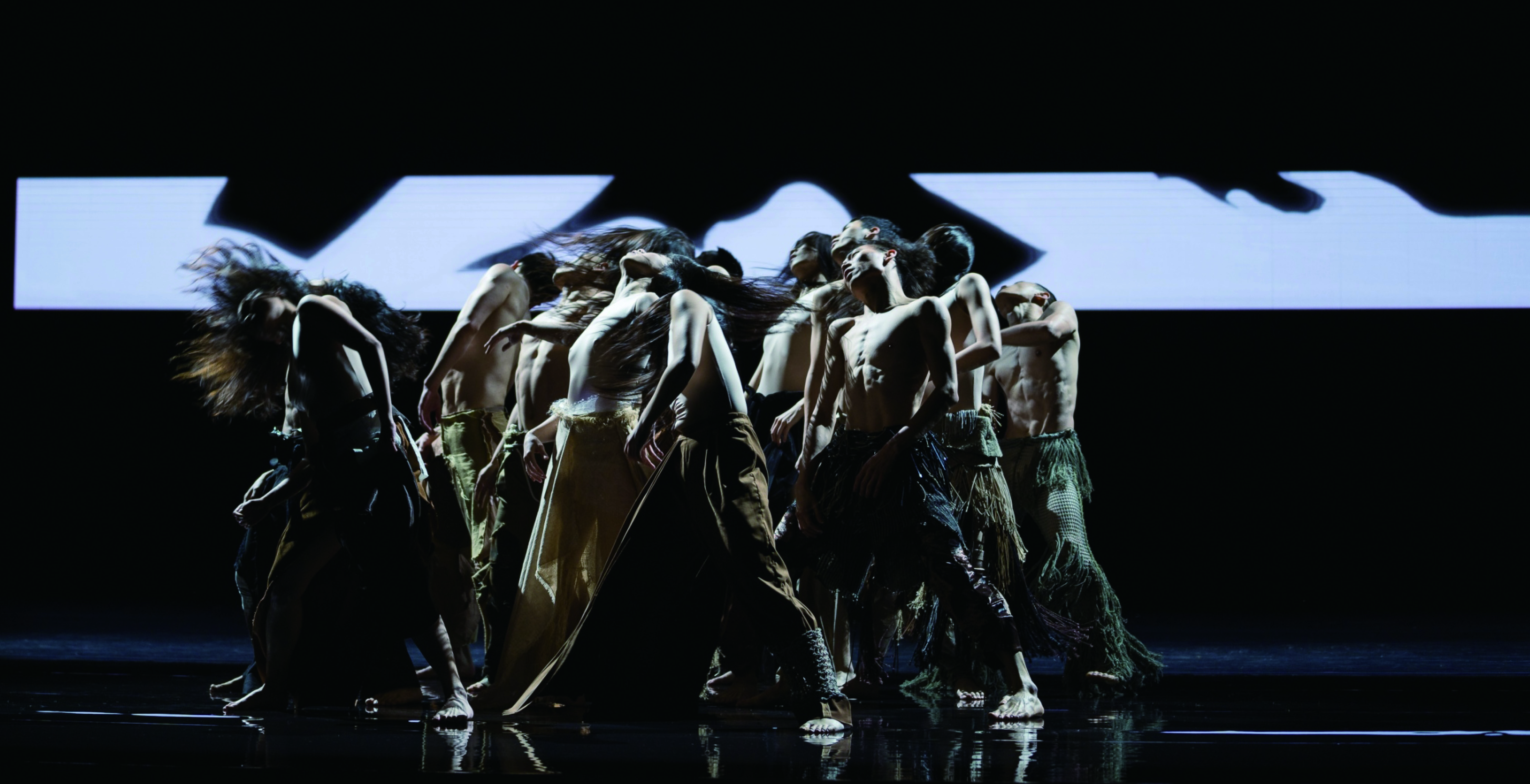

身體是人的代言,舞作一開始,一人踽立於天體光線裡,隨即岩塊般的蠕動身體出現於左舞台,像不知名的生物體。這幅靠著手肘連帶形成的肢體變形,相當奇觀化,也吻合了往後近三分之二篇幅身體主要的形態:拗彎腰椎或關節,從骨盤(女舞者)出發,分離肢幹,再以頸椎、脊椎、腳骨連動不斷扭擰或甩動。接近於獸形的身體,不斷描摹巨幅宇宙景觀下的某種生存或演化,比如男女相遇、女性生殖、巫崇拜、競爭與消亡。到了最末一幕,在高速撞擊的快節奏音樂背景下,眾舞者像儀式般集體狂舞,到偃地而息,約略可感知舞蹈身體的狀態,但終究在上述眾多視覺訊息下,舞者/人的身體訊號被解離,無法一一應對。本該沈默的,繼續狂噪;本該形隻影單的,過早又安排群舞出現。很多時刻,舞台畫面說盡了一切,動作已顯多餘,但何能不讓一整團的舞者有所表現呢?

雲門2的舞者在《毛月亮》所費力呈現的力度與身體展幅是驚人的,重拍的身體節奏必須以瞬間轉換方位同時運動。雖然作為「人類史」的敘事代言,身體可供描摹樣態有限,從生物到化石,從個體到群舞,承載過重,很多時刻成了與畫面抗衡的刻意為之,但舞者象徵的生命力自始至終無歇。實在由於畫面太過科幻與迷炫,不免令人好奇,編舞家最初想像的身體,或者,最初想像的畫面,是什麼?

視覺設計暨統籌吳耿禎(影像設計王奕盛、燈光設計沈柏宏)為作品定出了最大特色,卻也給予最大制約。當三大塊LED板切割空間,造設出人的視角、宇宙的視角、演化的視角、月亮(或其它星體)的視角、地球的視角,忽大忽小,忽遠忽近,這些畫面具足了訊息,讓空間展現了歷史與時間的論述。但人呢?舞者呢?舞者需要空間去流動、組串身體動作與動能,如果係與天體對話,可能更需要與空間共同呼吸、律動。但一直處於躁亂的身體有點打散了冥思的可能,空間也早被切割形塑。於科技景觀下,人作為生物有機體常常是役從、被控制、消匿的,而《毛月亮》應該不是闡釋科技時代下人的處境,比較像是後人類世的謙卑與反思。但是,除了卑萎、躁亂、獻祭,身體似發不出其它聲音,舞者動作較難凝聚畫面感,也難與景觀畫面抗衡,最強烈訊息是不停抵抗、抵抗、再抵抗。如果說這是「未來部落」,肉身卻並未演進,一切停滯於當下——一個「圖像化」的時空。

彌賽亞會不會降生是哲學問題,它象徵救贖與重生。鄭宗龍帶領的雲門icon是否有彌賽亞情結,或許是臆想居多。最大的可能還是,邁向世界級舞台的鄭宗龍,必須將作品尺幅拉大,動用科技形成畫面也是藝術與人類對話無法避免的課題。從《十三聲》的在地感,一躍而到外太空,太多訊息足以干擾藝術/藝術家,不過《毛月亮》的成績還是讓喜愛編舞家與雲門的人看見無比強韌的能量,所有欲意達致的視覺、動作、音場都到位。雖然黑洞的訊息無人可知,人類最終走向滅亡或更新各有期待,但鄭宗龍心裡似有一方淨土呼之欲出,他還在尋找,問向蒼穹,「在(島嶼的)路上」。

註釋

1、編按:「國家表演藝術中心場館共同製作計畫」自2017年啟動,第一齣共製作品為黃翊工作室+《長路》,於2019年2月在國家戲劇院首演,並陸續於臺中國家歌劇院中劇院、衛武營國家藝術文化中心戲劇院演出。相較之下,《毛月亮》所使用的劇場規格皆是目前所見最大者。

《毛月亮》

演出|雲門2

時間|2019/04/13 19:30

地點|衛武營國家藝術文化中心歌劇院