這齣由柏林德意志劇院所製作、保加利亞導演潘提列夫(Ivan Panteleev)所執導的貝克特經典,整體詮釋重心靠往世俗,增添了不少玩興,並以反覆進行的日常行動填塞原篇幅中大量的空無,強調了人類於世終歸徒勞的面向,彷彿把觀看的視角鏡頭拉近,縮小了焦距,放大了人物,不僅使原本中空的戲劇世界不感遙遠,也讓這部富饒詩意的作品更貼近人性。

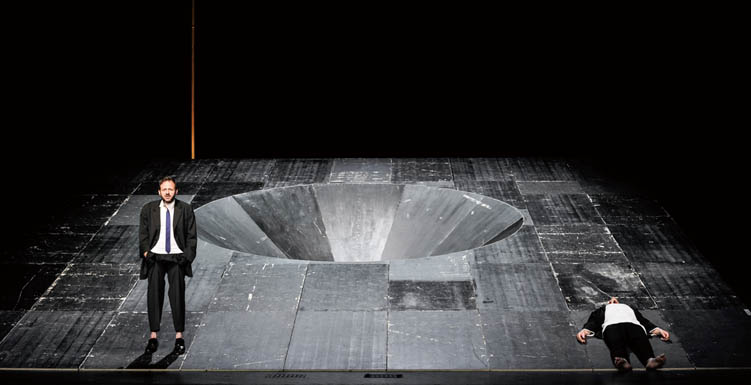

一開始,舞台上一片不平整的斜坡,覆蓋於坡面上的是一大片平鋪無摺的桃紅布幕。半晌,布幕像被捲入流沙般,慢慢靜靜地被冥冥之中的無形力量吸入了坡面中央,地表上緩緩裸現出一個巨大的窟窿,整體視覺從原本的紅潤變成了蒼灰,從生機變成了死寂,瞬間像是來到了星球尚未開化的初始原貌。此刻的情景變化,究竟是一時的突變,還是自然運作的片刻?那一股宛若黑洞般吞噬(或推進)的力量又是從何而來?這一連串的物理運行,為全劇敲下了無聲的序曲,也勾勒出了此戲概括的敘事原型。

戲劇是時間與空間的藝術,但貝克特可說是史無前例地在《等待果陀》中塑造了一個時間與空間全然失效、自我抵消的境地,劇中兩幕交會過後,此時此地不知何時何地,在此般世界裡,人物如蜉蝣,唯一能掌握、可確定的是,兩人正在等待,如同對話中所點明的:「在一片混亂中,至少『等待』是可以確定的。」而為了消除等待時的焦慮,兩人不斷對話,而且必須對話。此版演出特別強調了這樣急於填補空無的焦慮感,兩位演員精準地掌握語言節奏,靜謐空拍過後的喋喋不休,將表面上的閒聊成了非閒之聊,成了有目的、有意識的動作,為談而談、為吵而吵,顯得荒謬,也因此話語的發動,變得不在於溝通或表意,而在於抵抗因沈默而生的無聲壓迫。

斜面和坑洞佔據了舞台,壓縮了整體空間和高度,視覺上將人物推向了前緣,這樣特顯人物比重的手法,在角色塑型和刻劃層面更清楚可見。果果(Estragon/Gogo)、迪迪(Vladimir/ Didi)身穿西裝,看似背負著象徵秩序、庸碌的辦公室符碼,但卻一位赤身、一位赤腳,以世俗標準來看,如此不合宜的穿著,讓兩人儼然像是體制世界的邊緣人,抑或是試圖從中逃離的亡命之徒?而劇中所處之地,是兩人逃亡過後、尋求救贖的天堂,或者,不過就是現實的鏡像重影?

這兩人服裝所承載的勞動意象,甚至在來福(Lucky)一角出現之後被更清楚地體現。在原劇本中,波佐(Pozzo)和來福某種程度上像是迪迪和果果兩人關係的具象,互賴又互虐,然而在此版演出中,並未出現原有交代波佐和來福主僕關係的繩子和鞭子。沒有了實體操控的象徵,使得禁錮來福僕役狀態的,變得像是必須勞動的自我催眠、意志詛咒,反覆無意義地折疊著無用的巨大布幕,不斷抱著布幕在斜坡上上下下、翻來滾去,令人不禁聯想到西洋神話裡終其一生推石上山的薛西弗斯(Sisyphus),徒勞,也無功。這樣來來去去、原地打轉的意象也表現在其他角色身上,不時爭相競逐,沿著坑洞內部周緣的斜坡,追來繞去,像極了無事忙的天竺鼠跑滾輪,而坐在景框之外的觀眾,則像那站在鼠籠旁故意設局、冷眼旁觀的孩童(或果陀?),被這眼前勞碌不止的生物,逗得樂不可支,咯咯發笑,此起彼落。這一笑,讓人覺得愚蠢,讓人帶來優越,也觀照自身優越的愚蠢。

貝克特將許多看似相反的概念,兩兩並置於劇中,一醒一睡,一真一夢,表現在人物狀態,也見於結構安排,這樣的構作方法進一步地促成了有形與無形之間的辯證:到底誰醒誰睡,孰真孰夢,孰實孰虛?兩者同時並存,或者互相抵消?於是,此版演出中,鐵杆成了樹幹;兩人揮打著無形的球,聊以自慰。睡眠的動作不斷出現,大部份是果果在睡,迪迪看似醒著,但是否也可能是迪迪出現在果果的夢境之中?特別有趣的是,演出中的小男孩由原扮來福的演員直接演繹,簡直就是來福的再現。一方面,對當下狀態感到困惑、懷疑別人睜眼說瞎話的迪迪,面對這明明是同一人卻看作不同人,如此同樣睜眼說瞎話的行為,動搖了全劇某種程度上將他的主觀感知作為客觀狀態基礎的意圖,更加顯露出實相之虛無、有形之無形;另一方面,以來福報信,是否藉此暗喻果陀的奴主身份、宰制形象,間接反映、確認迪迪和果果兩人與來福同樣的禁錮處境。

等待使人焦慮。這長達近兩個半小時的演出中,果陀究竟在哪?是開場前掃過舞台、觀照大地的探照燈?是偶爾從遠方傳來有人到站的火車鈴響?是演出對話到一半忽然停頓而出現的寂靜、呼吸、咳嗽、徐風或晃影?還是途中不時有觀眾打開的手機及其閃光?抑或手機上移動異常緩慢的時間?在這因等待而生的焦慮可靠科技產品得到短暫救贖的世代,《等待果陀》的重現,別有一番趣/戲味。

《等待果陀》

演出|柏林德意志劇院

時間|2017/08/10 19:30

地點|台北市城市舞台