即便冷戰、戒嚴都已成歷史,冷戰與戒嚴的幽靈,卻仍在王墨林的作品當中遊蕩不去,在舞台上那些異質的身體、荒蕪的情境、孤獨的嗚鳴中,我們依然聽到仿若來自過去的喃喃低語,說著這個時代的人們,難以理解的執著。2019年版的《雙姝怨》,從美國劇作家莉蓮・海爾曼的原作,和2007年的第一個改編版本而來,聚焦於他一向以為,迄今仍被冷戰、戒嚴體制所箝制的台灣,繼續以劇場實踐他的思想論證。

在2019年版的《雙姝怨》裡,台灣春子與灣生芳子,在日本殖民台灣時期因戲結緣,戰爭結束後,芳子在將被遣返日本前夕,與春子共同醞釀在舞台上,演繹女性自身的生命故事,卻引來周遭的議論詆毀,終至離散漂流。在春子與芳子之外,編導加上了報告者一角,提供歷史背景資料,包括原作者莉蓮・海爾曼在美國麥卡錫時代,所遭遇的審訊迫害,強化冷戰意識對創作概念、角色人物、戲劇情境的決定性影響。

從1930年代保守的美國新英格蘭地區,從麥卡錫主義時代的美國,到1945年間,正面臨政權移轉,情勢詭譎不定的台灣,《雙姝怨》不再只是兩個女人的親密心事,如何被保守社會扼殺的故事。春子與芳子的出身(戲子、灣生/戰敗國民),女性意識的覺察(葉陶與謝雪紅作為典範),更彰顯兩人情誼中,族群、階級、性別認同的面向,進入身份政治(identity politics)的範疇,和編導心中揮之不去的歷史辯證。

但,這也正是《雙姝怨》留下縫隙,讓我們可以切入提問。最基本的提問,是冷戰、戒嚴體制作為敘事、論證前提的有效性。

日據時代到戰後初期,在台灣社會衍生的左派意識,國民政府對左翼人士的鎮壓,當然都與國共內戰的影響有關,在思想史的脈絡中,也可以連結到1950年代以後,美蘇為首所建構的冷戰體制,和流亡的國民政府所實施的戒嚴統治;清末民初在中國大陸的女性解放運動,也有機會對殖民時代,乃至於戰後的台灣女性,產生思想啟迪的作用。對編導者來說,左派意識與女性運動的連結,或許都可以被視為進步的、解放的歷史進程,兩者之間的相互刺激推展,不言自明,與他始終堅持的,台灣所需要的歷史觀、脈絡化,更可以交換互證。只是,這樣的論點,真的就是不言自明嗎?台灣在解嚴之後的歷史進程,外在的全球化因素,內在的政治分化,放在普遍性的民粹氛圍中,冷戰、戒嚴的歷史脈絡,還能說明解釋當下的台灣社會嗎?

其次,是春子與芳子倆人思想啟迪的契機為何,與各自的生命情境如何連結,他們周邊的時代氛圍與社會變動,如何與她們的覺醒,特別是性別意識的覺醒,相互影響作用?兩人在政局變動、情勢詭譎不明的狀態下,雖可以清楚感受到外在環境物質的、精神的變化,對自己的影響,但,春子如何克服自己的出身,對她走上解放之途的阻礙,芳子又如何在前途未卜的茫然慌亂之中,堅定自己從事運動的決心,我仍不明白。

或許,問題就在男人的缺席,讓她倆人的覺醒與行動,得不到回應,沒有衝突對立,因此顯得薄弱。或者,男人其實仍然隱身在歷史的迷霧之後,就讓女人們自言自語,沒有對話,春子與芳子的獨立形象,更難成立。

在台上扮演「李亞仙」,對著台下的女性姐妹訴說親密的心事,在一個輕賤「戲子」的社會中,是春子獨有的、不被干擾的自由,沒有運動宣言,也無需意識啟蒙,自然而然連結了台上台下被壓抑的女性,那純粹無為的閨蜜情誼,也正可以對照出,男性在現實世界中宣稱正義的荒謬可笑,最終,芳子以「他不再值得我對他的愛了」的理由,與未婚夫分手,也呼應了春子「讓我們選擇要不要改變」的意念,因此,轟轟烈烈的運動,真的是僅有的出路嗎?

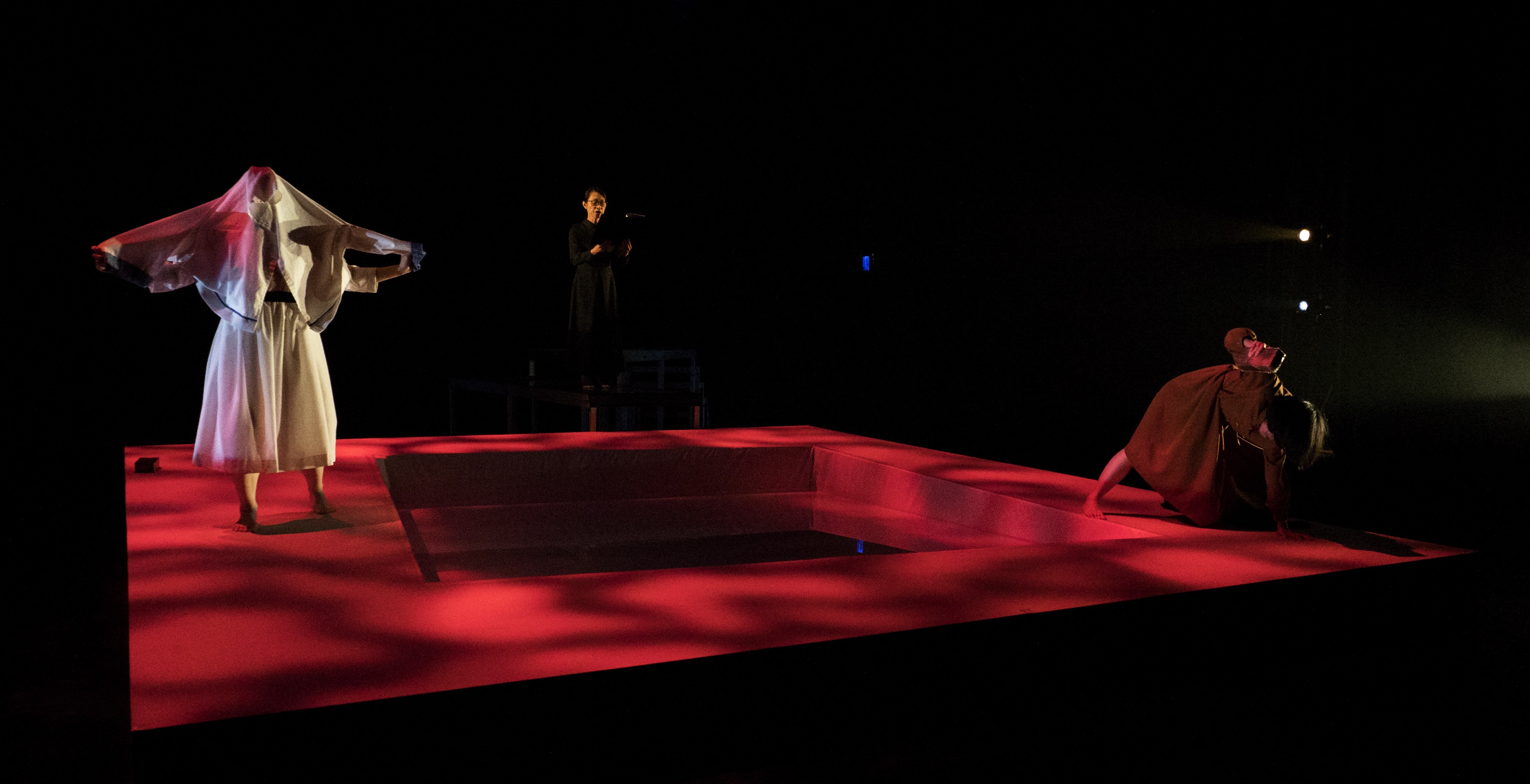

編導執著於歷史意識的前提,卻讓演員遊走在看似無始無終,「之間(in-between)」的虛空(emptiness)當中,演員的表演確實是難得一見的美麗景觀,三個優秀的女性演員,不模擬寫實,節制、壓抑、飄忽流轉,讓我們無法掌握固定的形體,或角色扮演的痕跡,而只能見到那如幽靈一般的演員現身,在極簡的舞台上,更凸顯了演員/角色在「之間」飄蕩,無始無終的命運,如導演所言:「在歷史迷霧中無處可安頓自己靈魂的幽靈」。

從《雙姝怨》中顯現的王墨林,堅定的信念並未改變,但表情柔和了,姿態柔軟了,在劇場的創作實踐,也不那麼地理直氣壯。曾經宣示不再於本地創作,卻還是推出了新作,繼續對這個躁動的社會說話。

因此而有了一種悲劇性的淒涼之感。

《雙姝怨》

演出|人力飛行劇團

時間|2019/09/14 14:30

地點|水源劇場