一如素人演員法比歐回應面試者為何想演舞台劇的理由:「劇場裡有某種自由,能做現實裡不能做的事。」對關注紀實歷史、「真實的戲劇性」的米洛.勞(Milo Rau)而言,劇場是社會事件再辯證的絕佳解剖檯──首先透過完整悲劇的回放,亦能不避諱摹寫驚駭殘忍的片段,才能探究「為何發生」和「何以解決」。即如面試橋段中多次詢問到「有沒有做過任何極端的事?」,反面便是詰問:「什麼樣的情況下,才會出現殺人這樣極端的事?」然而,挖掘到最後,無論是列日這座城市的環境因素、加害者的心態、以薩能為何選擇接觸加害者等,各個條件都沒有強烈到悲劇必然發生,甚至連誰是好人、誰是壞人都沒辦法清楚究責,只得歸因於當代困境。弔詭的是,米洛.勞仍是將素人演員湯姆那段假設敘述,作為支撐此劇的骨架:「有一個演員,一張椅子放在舞台中間,椅子上面掛著繩圈。他踩上椅子,將繩圈套在脖子上。他說他要踢掉椅子,如果觀眾上去救他,他就能活命;如果觀眾動也不動,他就會死。」一如布萊希特(Bertolt Brecht),皆政治性地呼籲觀眾要有行動,但在此劇模糊的「當代困境」結論裡,觀眾到底要被動員到哪裡去?會不會以執行效果來看,繩圈和椅子變得只是戲劇高潮的道具?

不過,《重述:街角的兇殺案》仍試圖解決了創傷對人類心靈的折磨。儘管像林奕含所說:「這麼大質量的暴力,那是不可能再現的。」米洛.勞也清楚舞台上無法客觀如實呈現,甚至媒體、監視攝影機、目擊者、當事人,都無法包羅現實。於是,遛狗一幕即刻意讓人察覺,雖然有攝影機跟拍演員的行動,投影幕顯示的卻是極相近卻不同的預錄影像,顯示他對各式紀錄真實的載體的不信任。因此,他轉而公開資料蒐集至組構(依據《根特宣言》第二條),即再現「再現真實」的過程,諸如當地歷史分析、面試演員、排練、片場布置等。然而,第四幕卻關掉劇場燈、投影幕、麥克風等明顯人工痕跡,僅留下喘息、踢打等寫實聲響,產生劇烈、衝擊的對比,至此才確實地將觀眾從外部世界拉進「故事」裡。

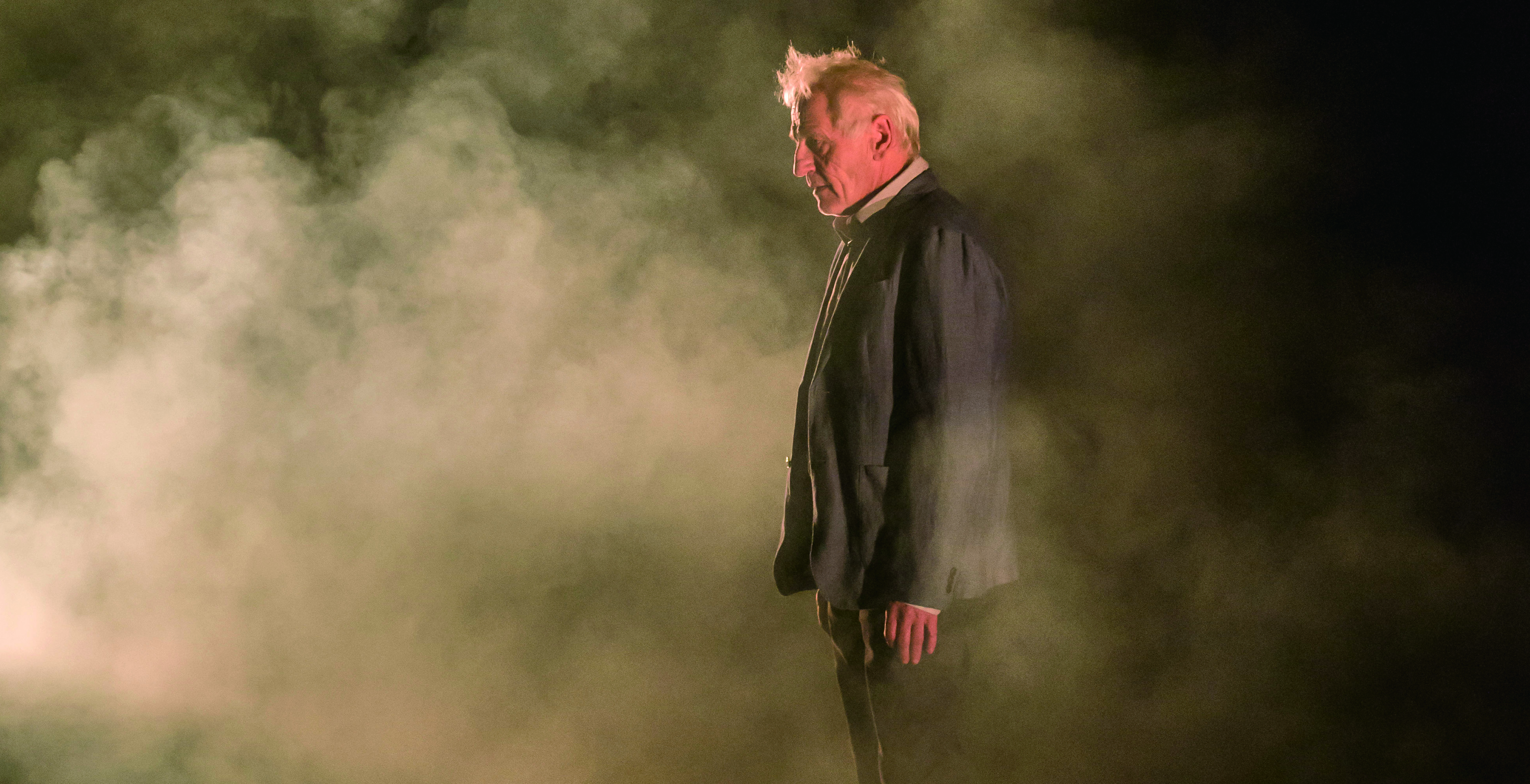

「故事」一詞,筆者以導演為撫平傷痛、社會正義、無法重現真實的困境、而讓再現本身成為真實(依據《根特宣言》第一條)等創作前提,詮釋其僅僅試圖為說一個五幕悲劇形式的故事(Histoire)。巴索里尼的劇本《夜長夢多》中,史黛拉對羅拉說:「你就假裝說好像完全不認識這個你今早醒過來的世界,你活著的世界:而我呢,我就假裝來跟你解釋什麼是什麼……」而米洛.勞肯認戲劇就是一種「假裝」,所以現在有了一個新的薩能,一個死亡的幽靈會在第六幕復生,感受得到一切安慰、補償、和解。原本的薩能或許又冰冷又孤單,但現在的他被很多觀眾注視著、共感著相同的痛苦;甚至當暴行發生過後,薩能面部朝下,全身光裸地橫倒在舞台中間,卻像名畫雕塑般發散著柔美的螢光,被賦予了崇高感,加上提及的幸運兔腳符號,可見此劇亦挪用了宗教觀,讓劇場發生「形而上」祭儀的作用。透過米洛.勞再現的方法論,主觀故事結局取代了現實遭遇,化解了創痛;同時,悲劇的心靈淨化效果,混和第五幕演員朗誦辛波絲卡(Maria Wisława Anna Szymborska)《劇場印象》之詩,亦產生了藝術感受上的美。

《重述:街角的兇殺案》

演出|國際政治謀殺學院、導演米洛.勞

時間|2019/04/06 14:30

地點|國家戲劇院